Les légendes médiévales sur la blanche biche ou le cerf blanc ne les confondent jamais avec la licorne, mais celle-ci a quand même quelques caractéristiques des cervidés.

Dans les chasses fantastiques des légendes d’Europe, comme la chasse-galerie ou la mesnie-hellequin, c’est souvent une albe bête qui mène la chevauchée, mais elle est cerf ou biche, jamais licorne. Dans Erec et Enide, c’est le cerf blanc que chasse le roi Arthur. La licorne, absente des contes populaires, n’a jamais été confondue ni avec la blanche biche qui se change parfois en femme la nuit venue, ni avec le cerf blanc que les chasseurs poursuivent en vain. Sa silhouette, ses mœurs, sa symbolique, l’apparentent néanmoins de plus en plus, à la fin du Moyen Âge, à un cervidé.

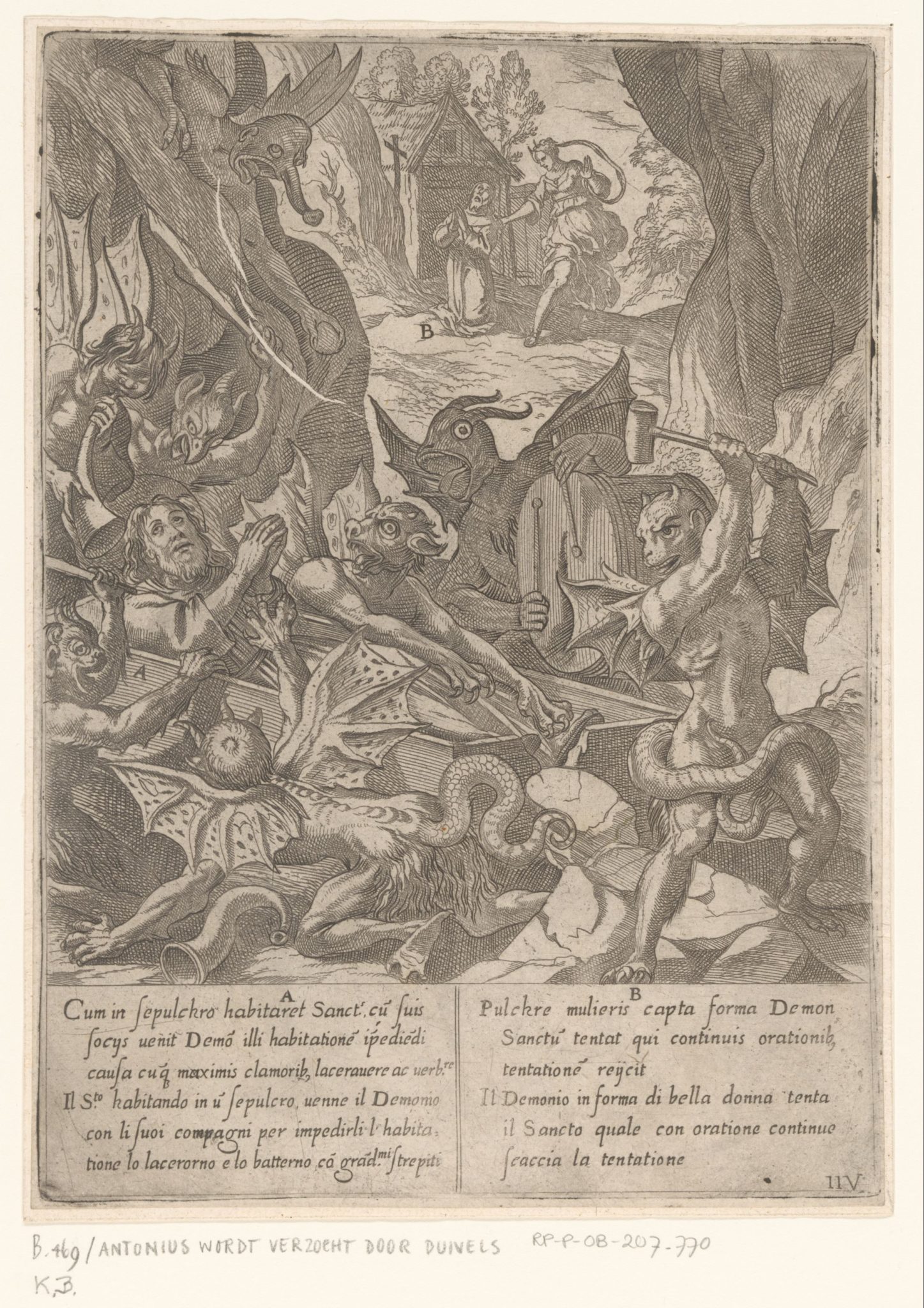

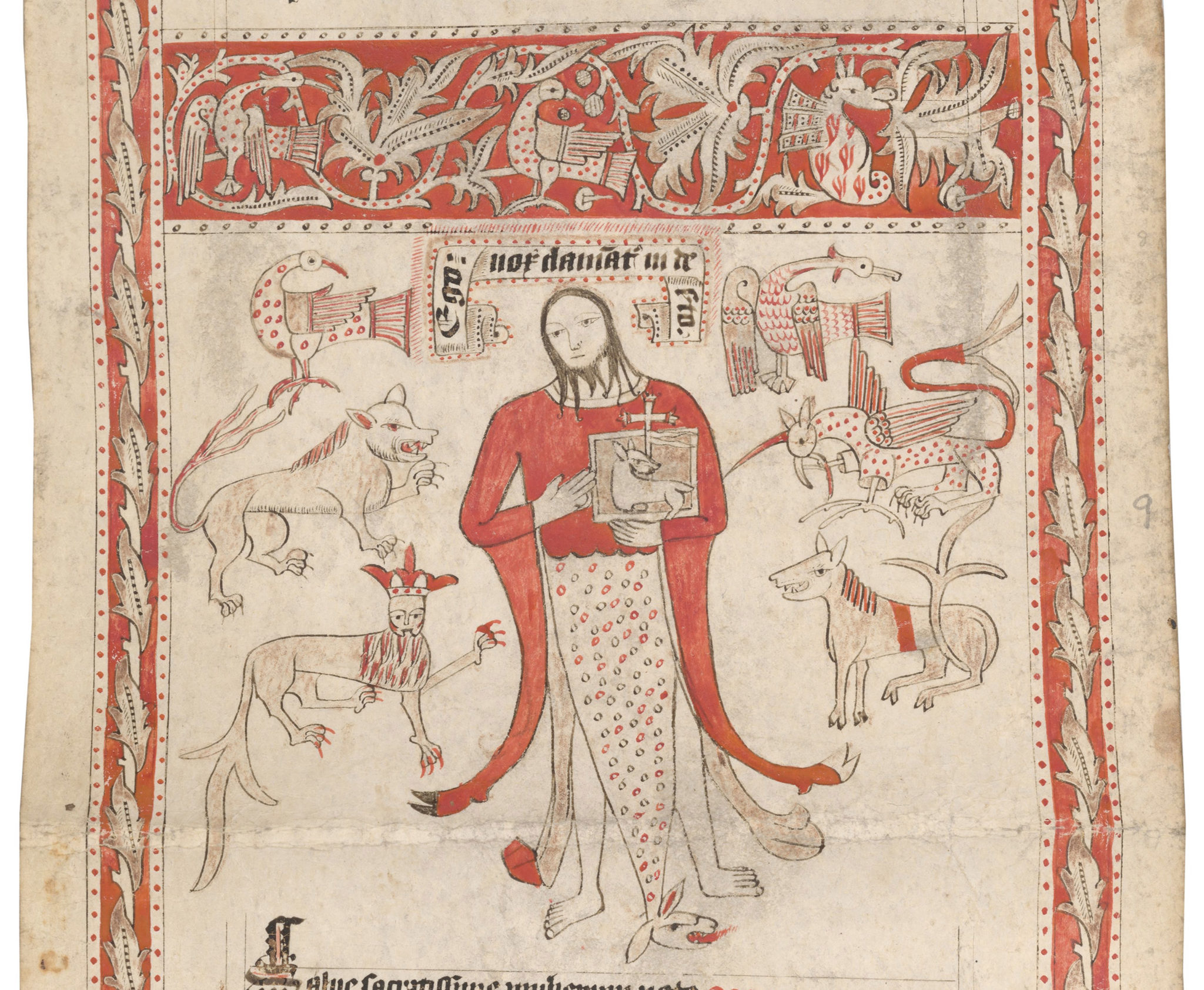

Saint Gilles vivait dans la forêt, avec pour seule compagne une biche. Un jour, un chasseur poursuivit la biche et la tua d’une flèche au moment même où elle se réfugiait dans les bras de l’ermite, qui fut blessé à la main. Le chasseur s’excusa, fit construire un monastère en pénitence, et tout est bien qui finit bien, sauf pour la biche. Pour illustrer ce récit, les enlumineurs s’inspirèrent parfois du modèle de la licorne réfugiée dans le giron d’une jeune vierge.

Au Haut Moyen Âge, la chasse la plus noble et courageuse, était celle de l’ours, décrite comme un combat. L’ours n’a jamais entretenu avec la licorne de relations particulières, si ce n’est peut-être comme un rival puisqu’il était également censé être attiré par les jeunes filles. À la fin du Moyen Âge, l’ours a perdu de son prestige, et la chasse la plus élégante devient la course, et tout particulièrement celle du cerf. Les poursuivants de la licorne sont rarement à cheval, mais les chasses mystiques de la fin du Moyen Âge ressemblent plus à des chasses à courre qu’aux scènes de capture des bestiaires. La bête n’est plus irrésistiblement attirée par l’odeur d’une jeune vierge auprès de laquelle des traqueurs s’étaient embusqués, elle est poursuivie par un veneur soufflant du cor et menant ses chiens, et semble se réfugier dans les bras protecteurs de la belle dame.

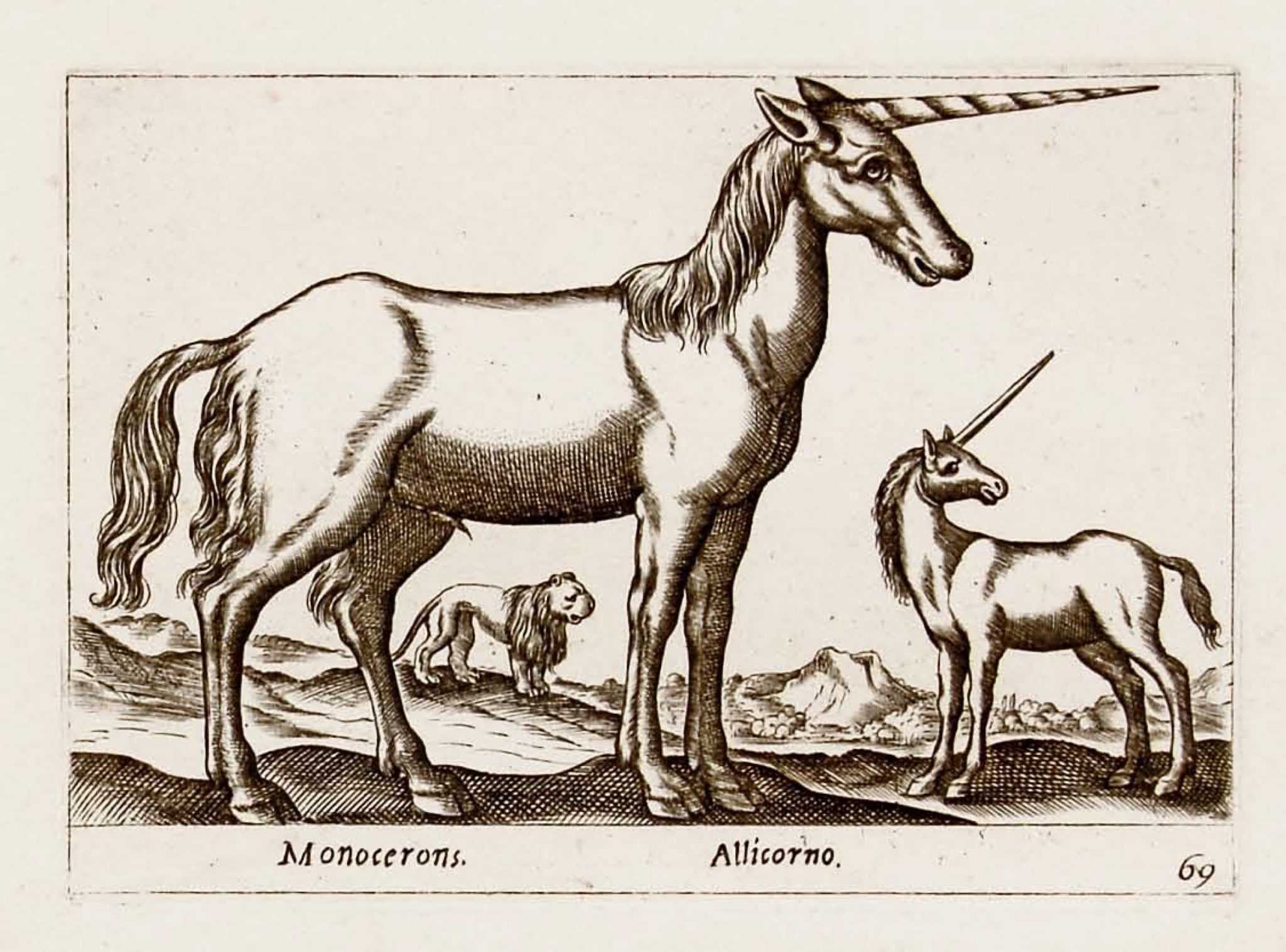

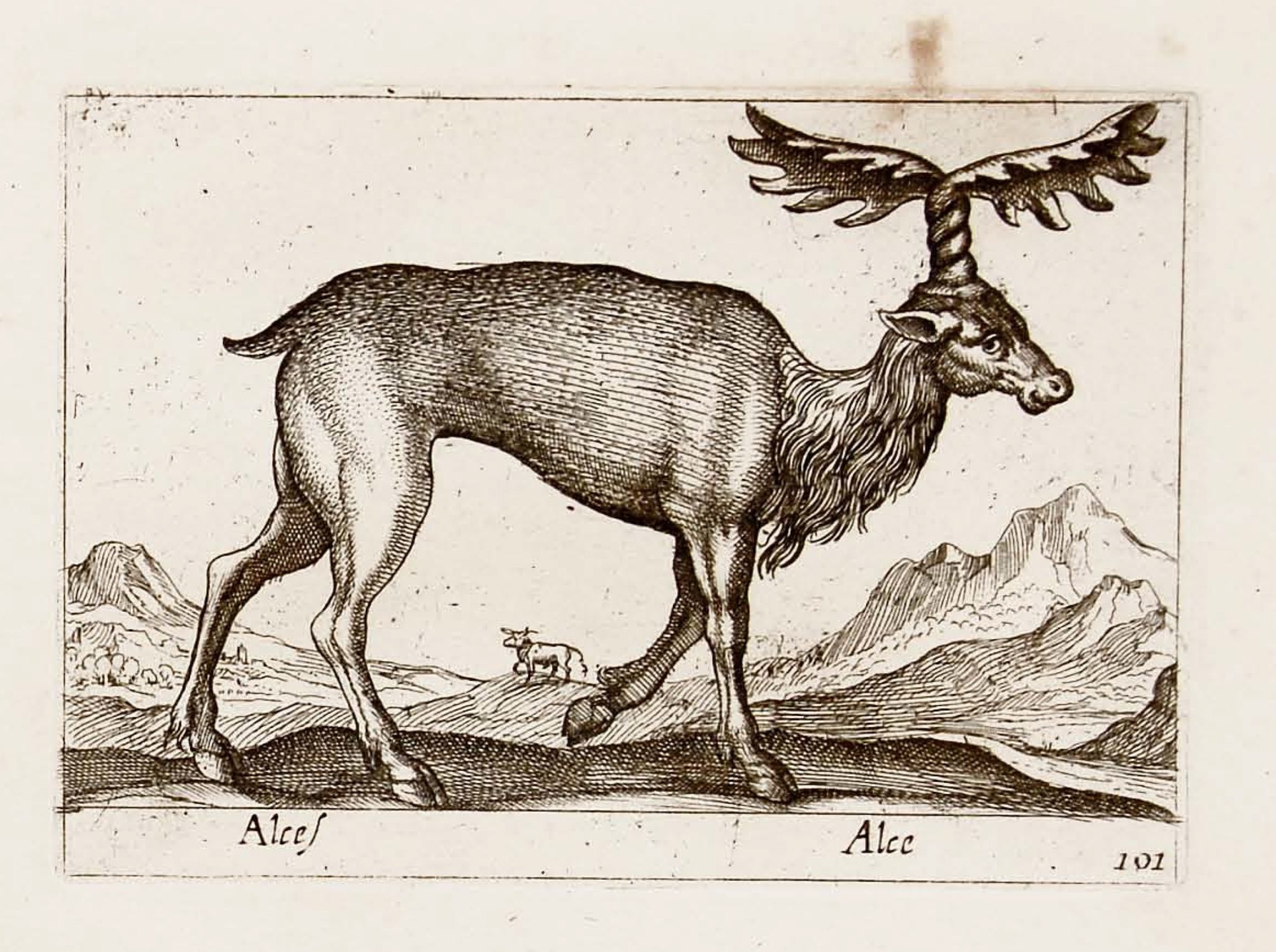

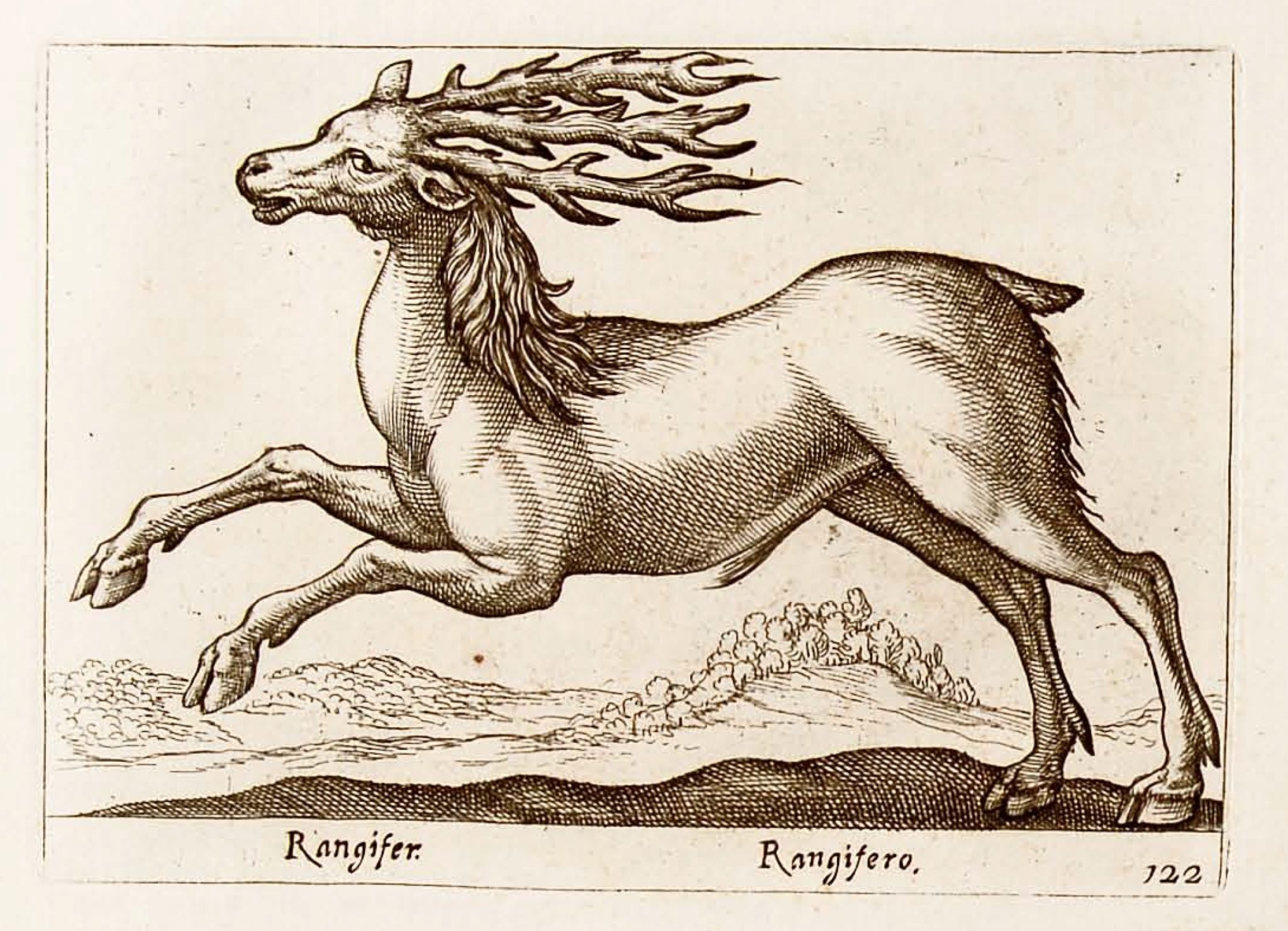

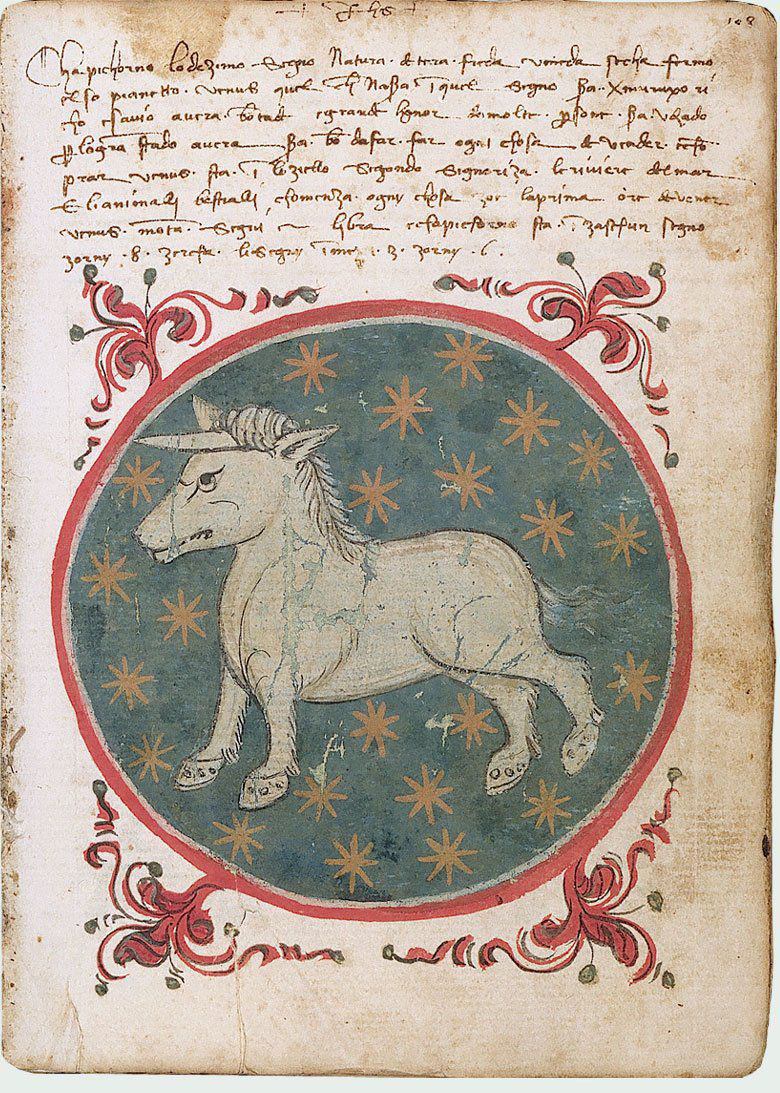

La bête qui court dans la forêt n’est plus ni le chevreau des bestiaires, ni le lourd monoceros au mugissement horrible. Quand elle tente de semer ses poursuivants, cette fine cavale aux sabots fendus bondit avec la légèreté d’une biche. Sur un bréviaire dominicain copié en Allemagne vers 1500, l’enlumineur a même dessiné une chasse mystique où la licorne est remplacée par un cerf.

Si la vierge disparait, et c’est bien sûr le cas dans les manuscrits juifs, il ne reste qu’une chasse à courre, comme celle au cerf ou au sanglier.

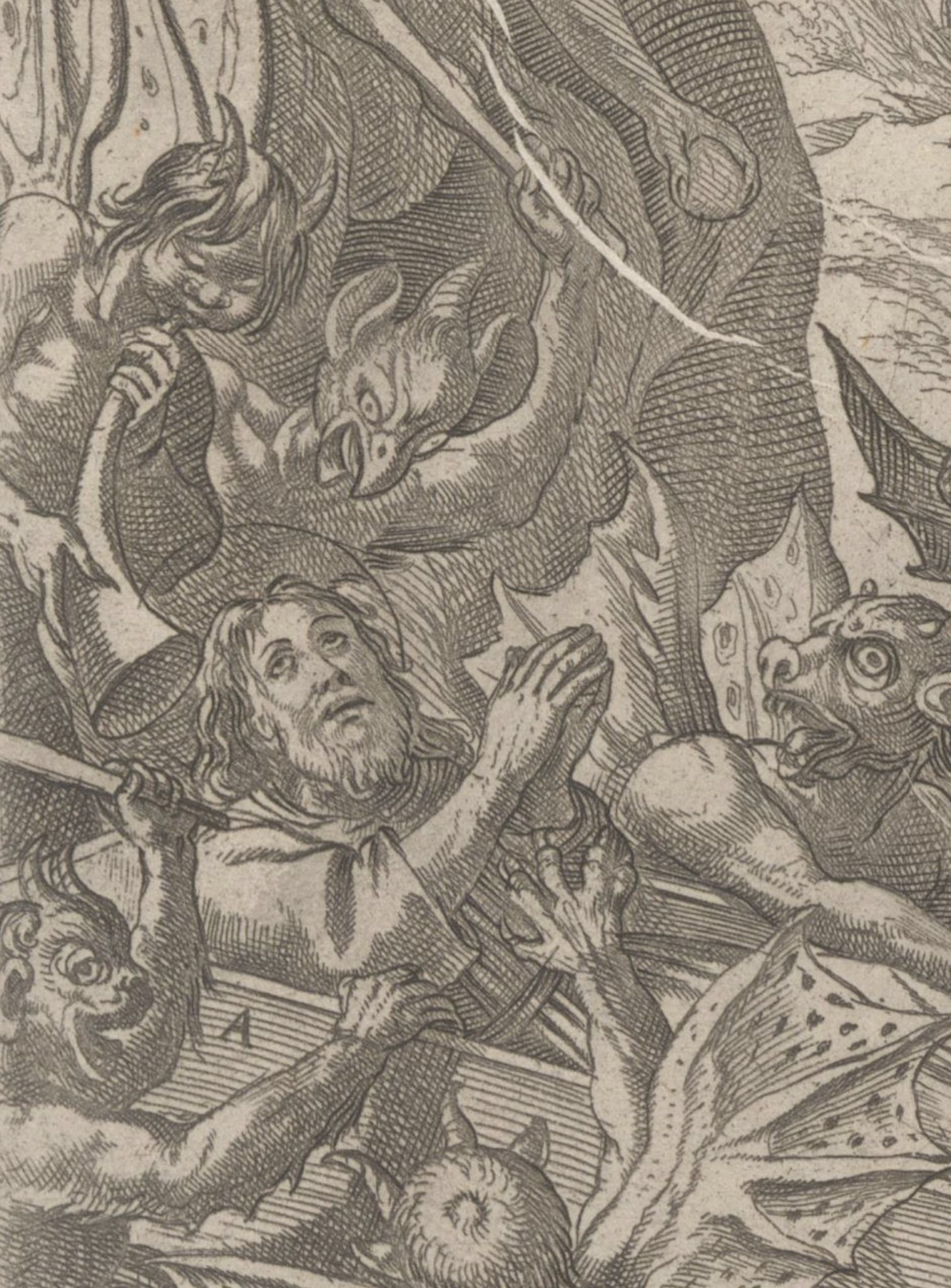

Au musée des Cloisters de New York, se trouve une série de tapisseries, moins connue, contemporaine de celle de la chasse à la licorne, la chasse au cerf fragile. La mise en scène y fait penser aux chasses mystiques à la licorne, mais la signification allégorique est toute autre. Le cerf est ici l’homme poursuivi tout au long de sa vie par ses démons. Sur la tapisserie du Met, mais ce n’est pas toujours le cas, les chasseurs sont des femmes. Elles ont pour nom vanité, vieillesse, ignorance et leurs chiens sont envie, peur, hâte et outrecuidance. Les parisiens peuvent admirer une autre chasse au cerf fragile au Musée de la Chasse et de la Nature. Si la série de la Chasse à la licorne est unique, bien des châteaux d’Europe ont, accrochées sur leurs murs, des scènes similaires de chasse au cerf fragile et humain, de vaine chasse au cerf blanc que nul ne rattrape jamais, ou tout simplement chasse au cerf, loisir ostentatoire des nobles et des puissants.

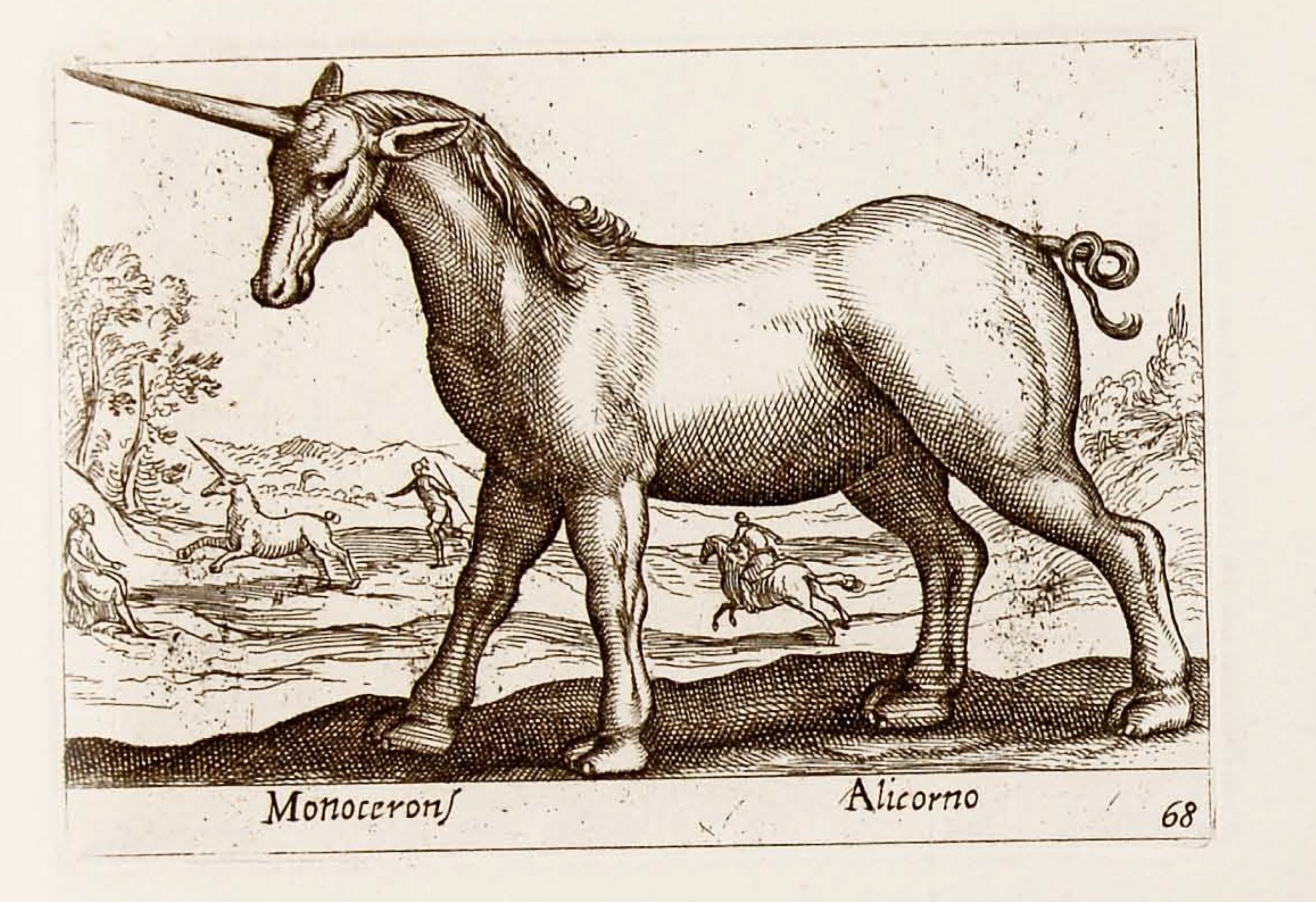

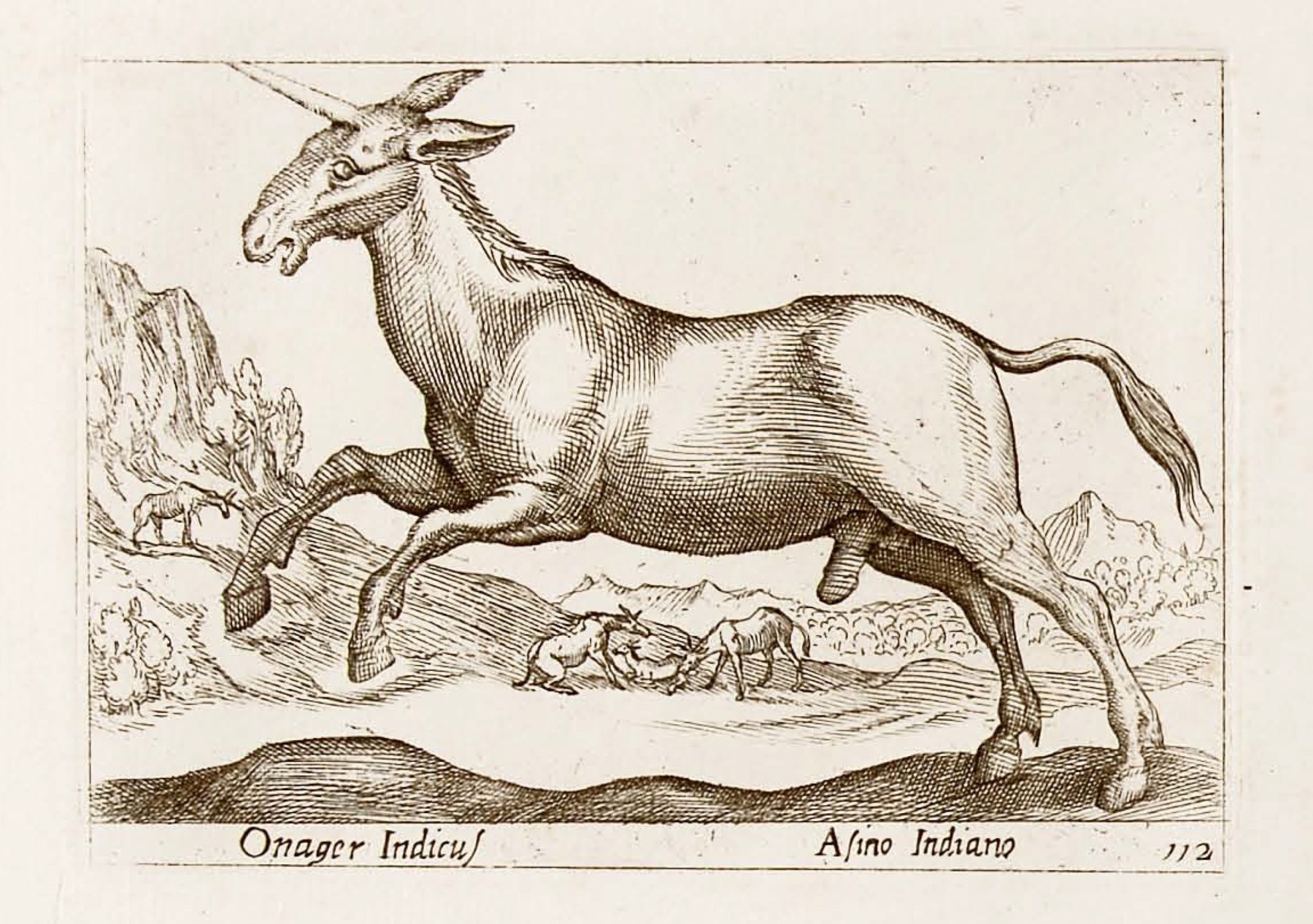

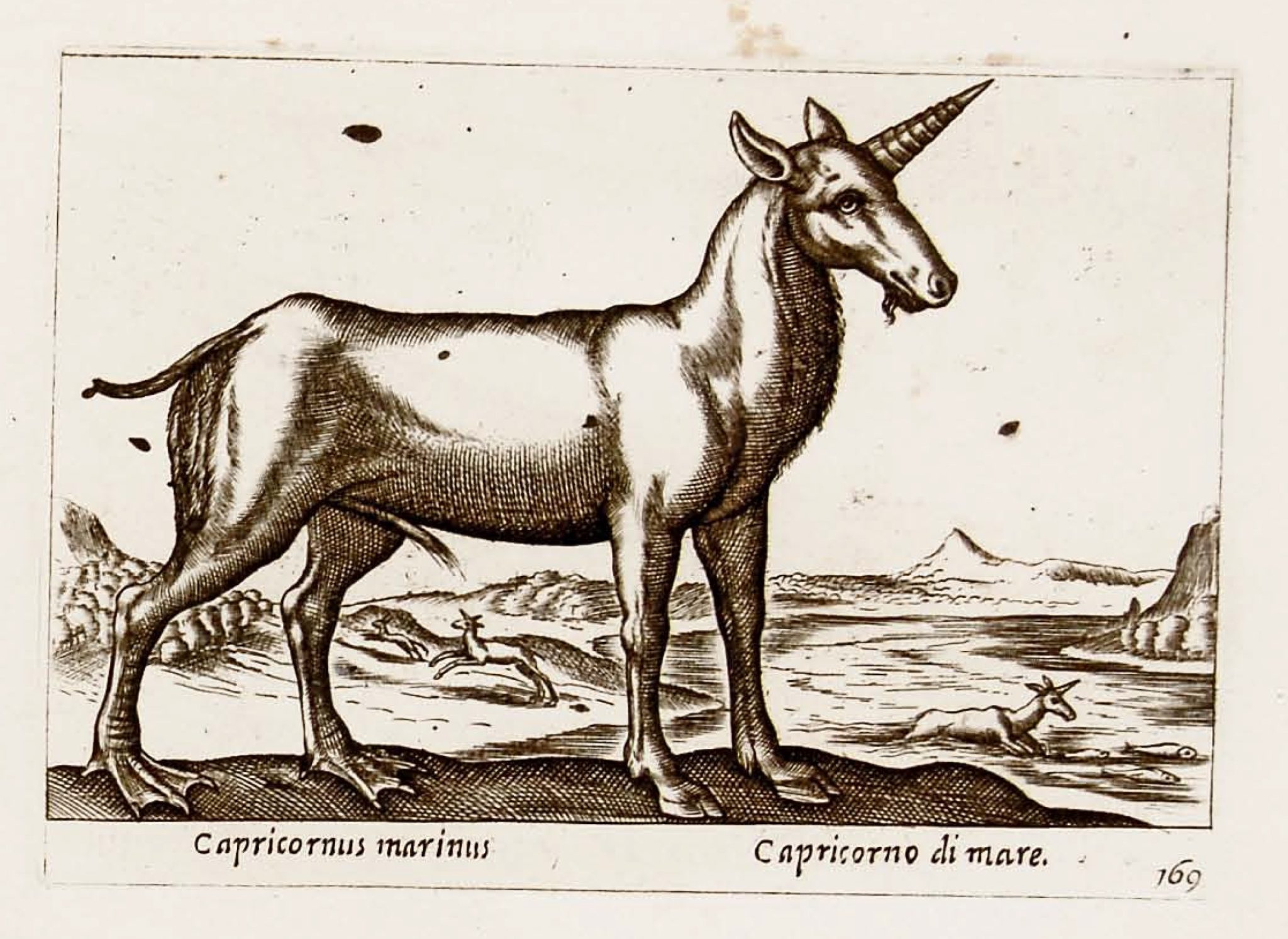

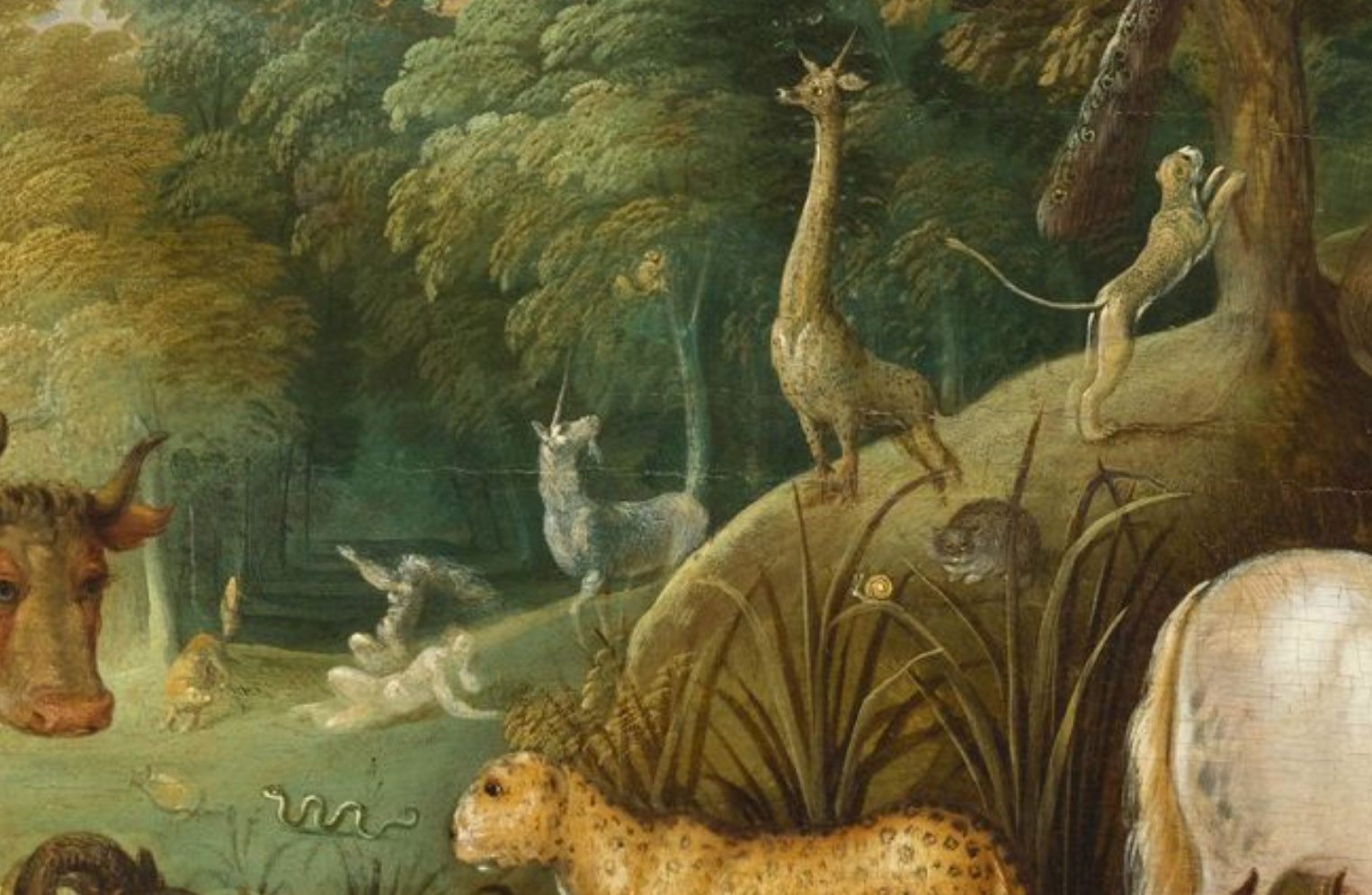

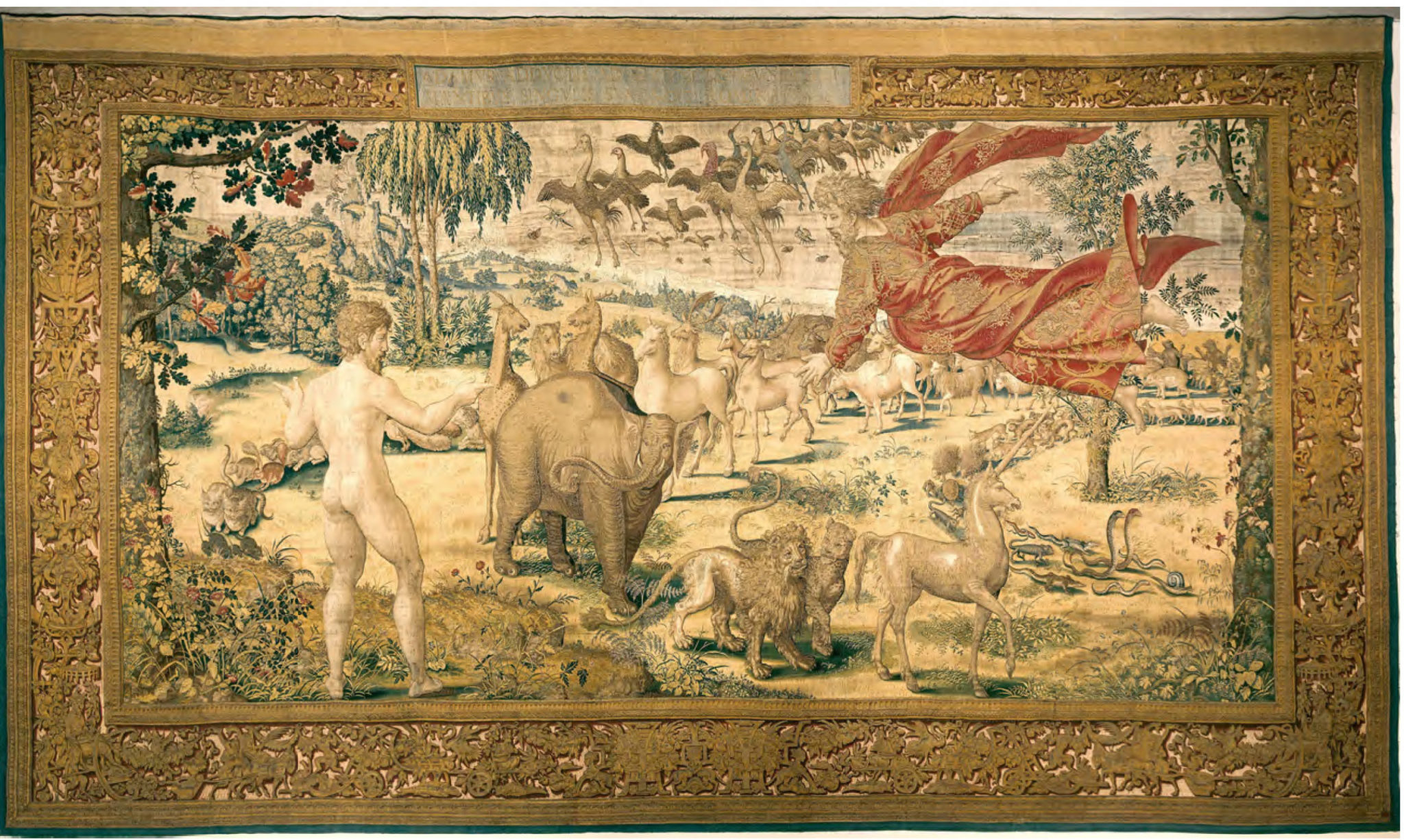

À partir du XVIe siècle, les descriptions que font des licornes les rares voyageurs à pouvoir en observer en Inde ou en Éthiopie les assimilent de moins en moins à des bœufs, des chevaux ou des rhinocéros, et de plus en plus à des antilopes – autant dire à des biches. Certes, les explorateurs et quelques savants persistent à assurer que la licorne vit en Inde et es desertz, mais lissiers et peintres la dessinent désormais dans des paysages de forêts européennes, côtoyant tantôt de jeunes vierges habillées en dame de cour, tantôt des cerfs, des biches, des ours, des loups et des sylvains.

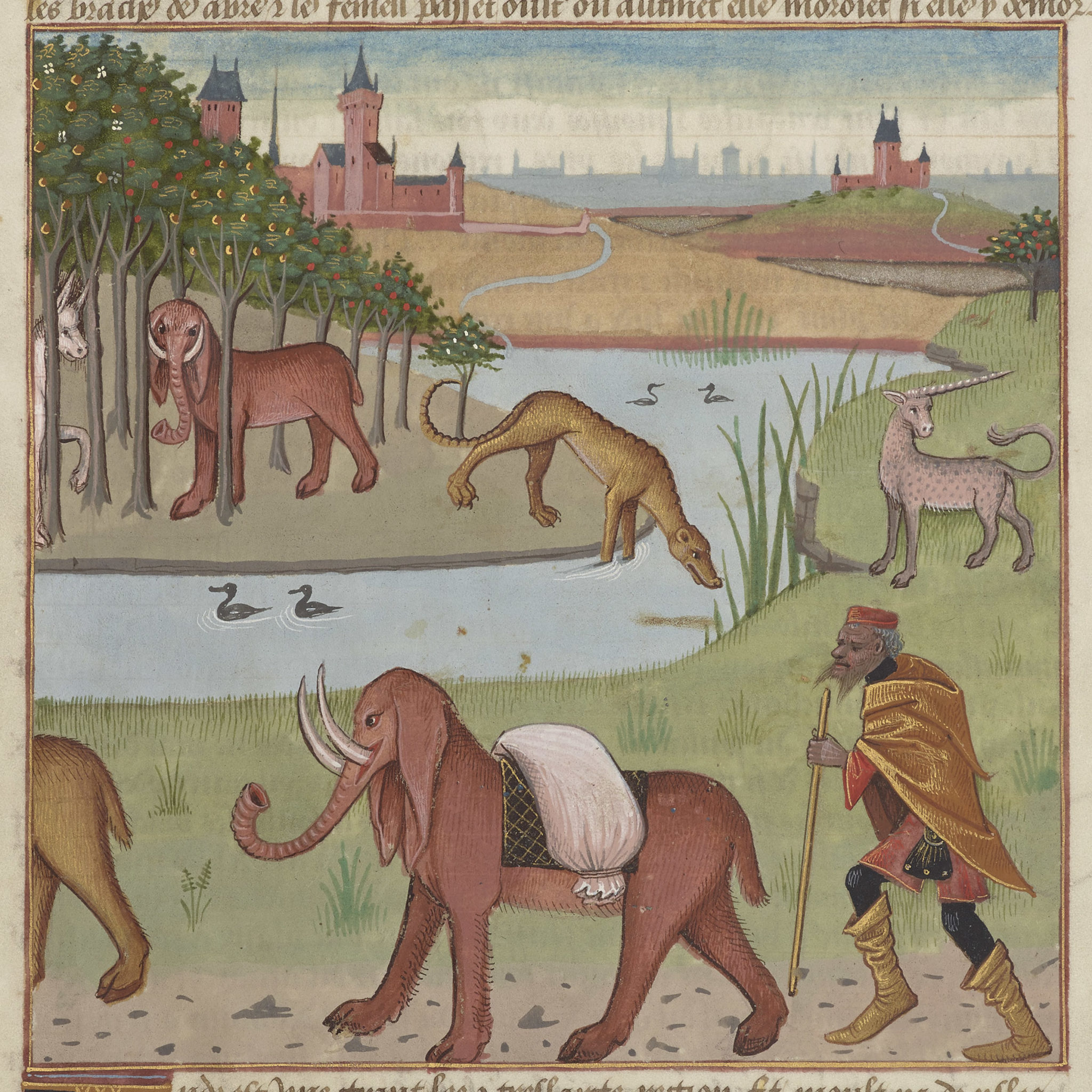

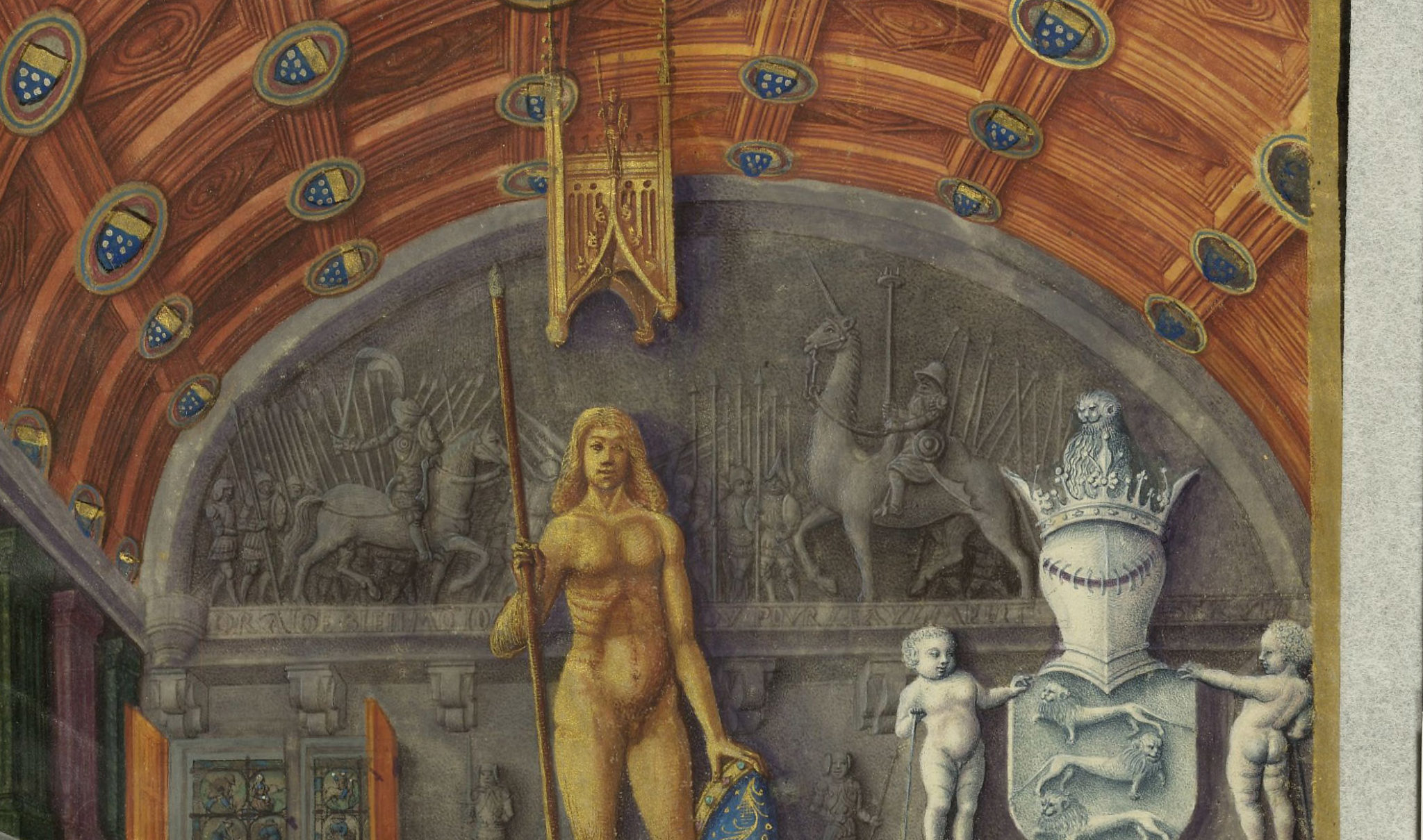

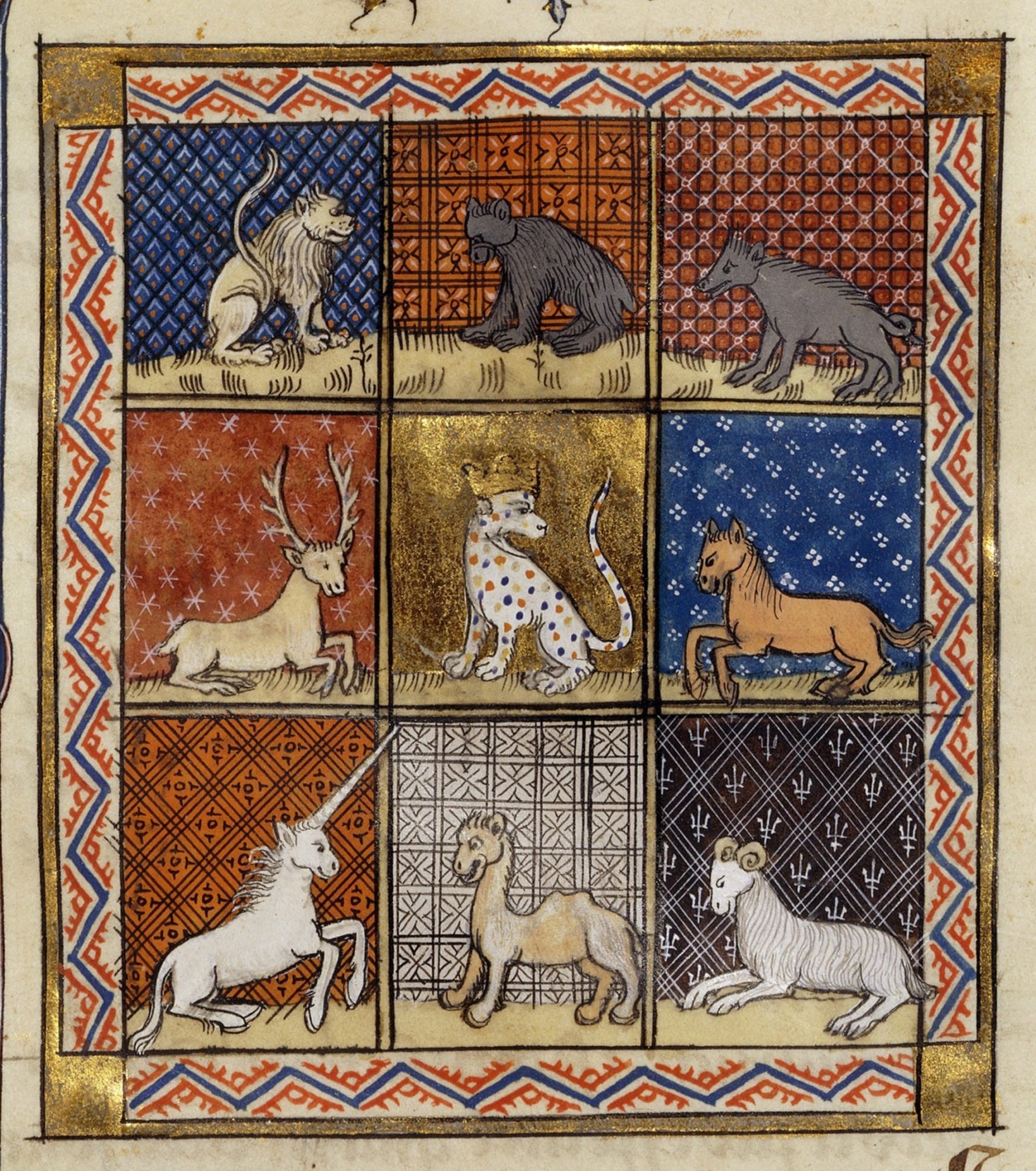

Jean Mansel, La Fleur des Histoires, 1454. BNF, ms fr 5008, fol 133r

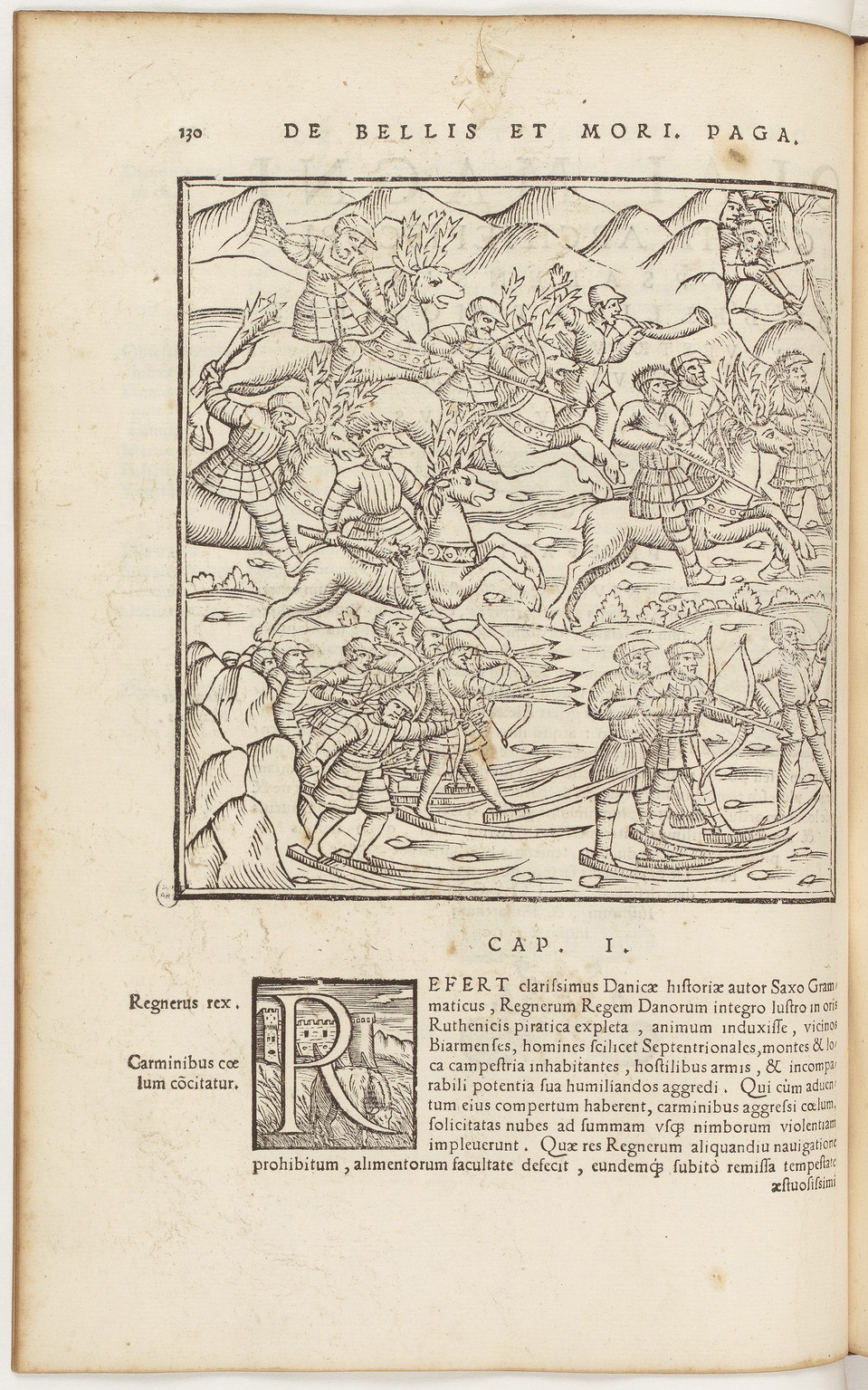

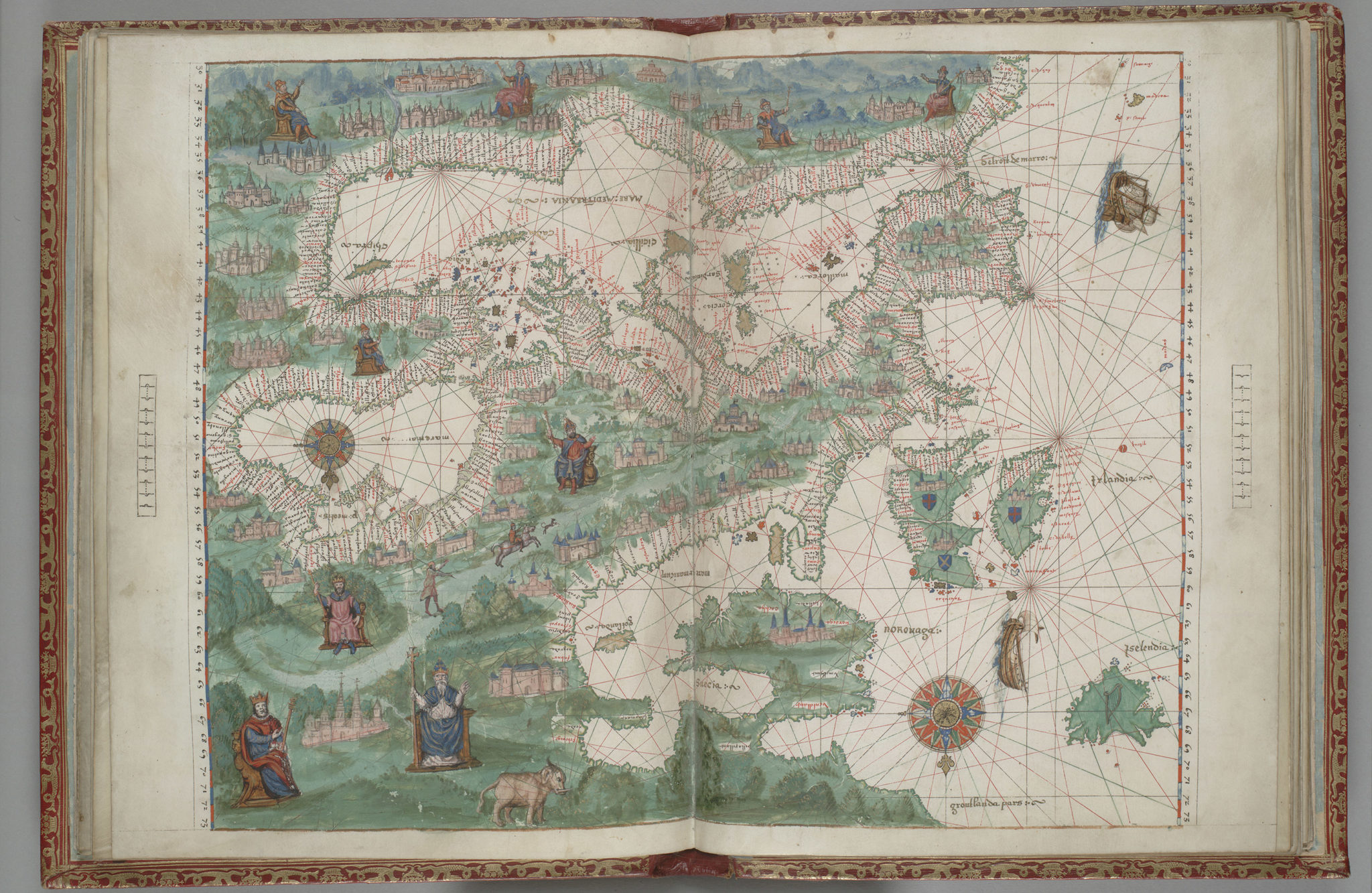

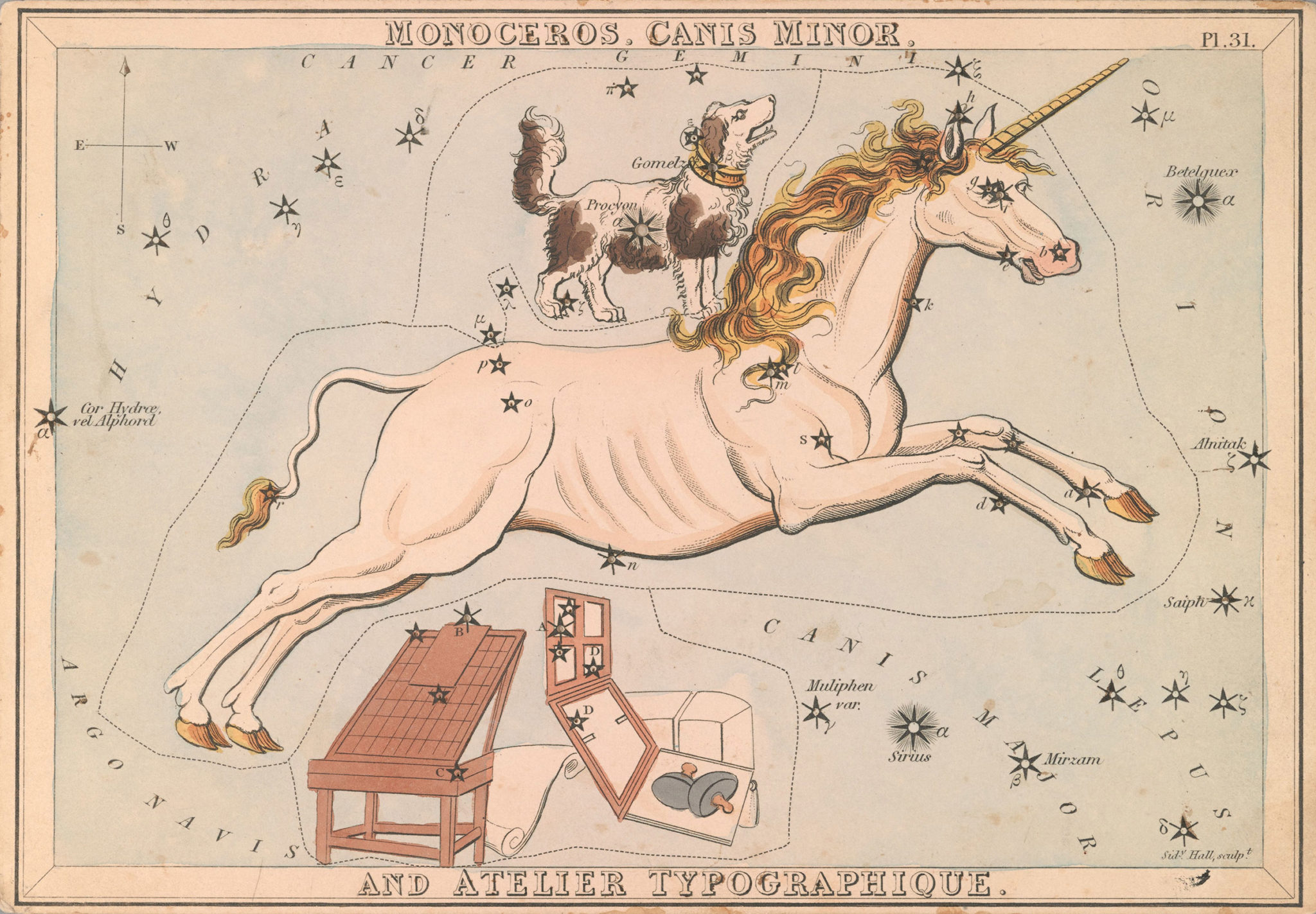

Une licorne, et plusieurs cerfs ou rennes unicornes, ou unibois, apparaissent ainsi dans la forêt scandinave d’une superbe miniature du XVe siècle, peut-être la première représentation d’un sauna nordique. Sur un jeu de cartes allemand imprimé vers 1450, constitué de cinq familles de dix cartes, oiseaux, fleurs, lions et ours, cerfs, hommes sauvages, l’unique licorne figure sur le deux de cerfs.

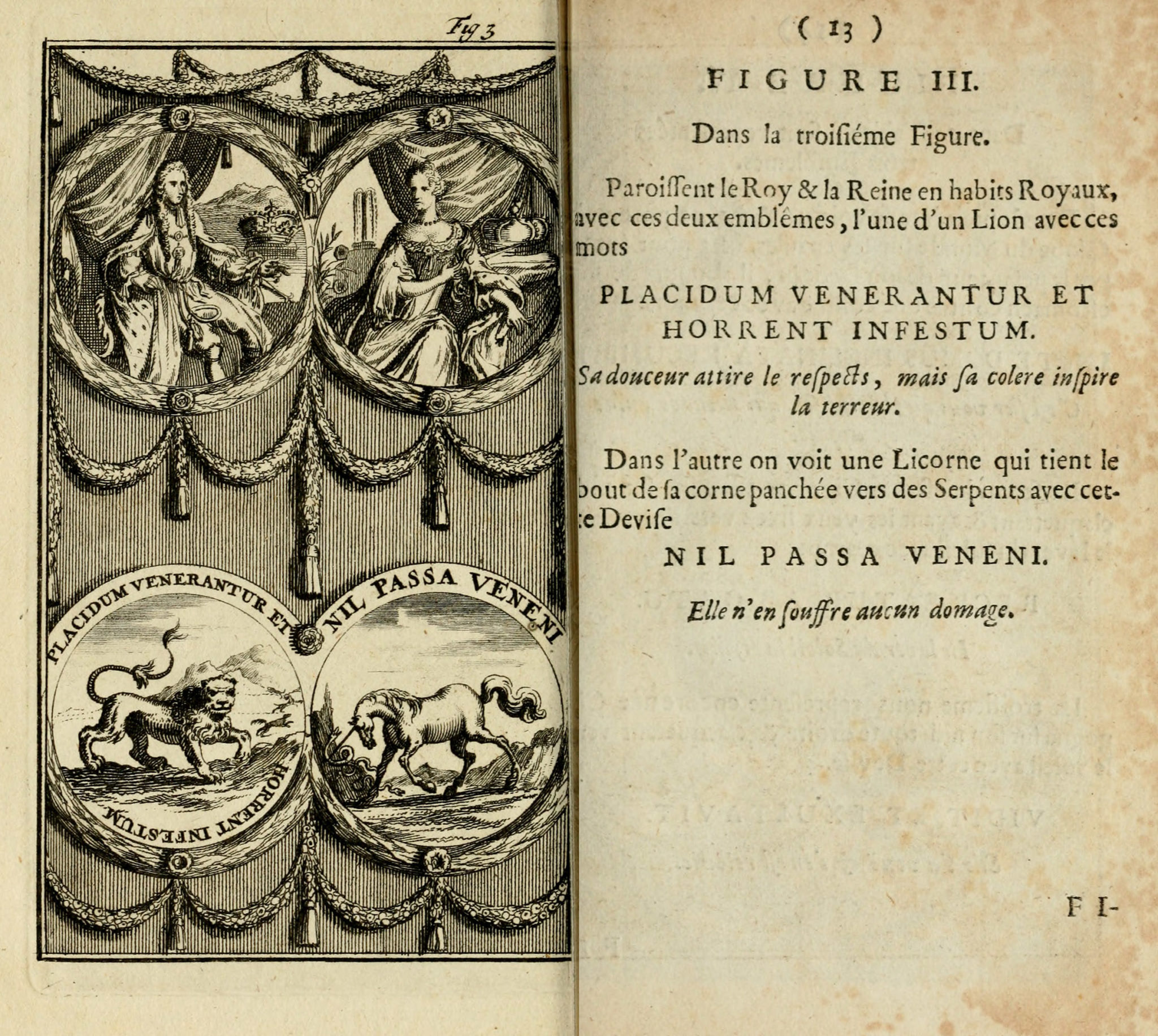

Une très belle image illustrant les poèmes alchimiques de Lambsprinck, d’abord sur les manuscrits puis sur les éditions imprimées, représente un cerf et une licorne dans une épaisse forêt. Son sens originel était purement symbolique, mais une gravure d’une édition du XVIIe siècle a été si fréquemment reprise dans de nombreux ouvrages qu’elle a sans doute contribué à faire de la licorne une sorte de biche, un animal rare mais bien de chez nous.

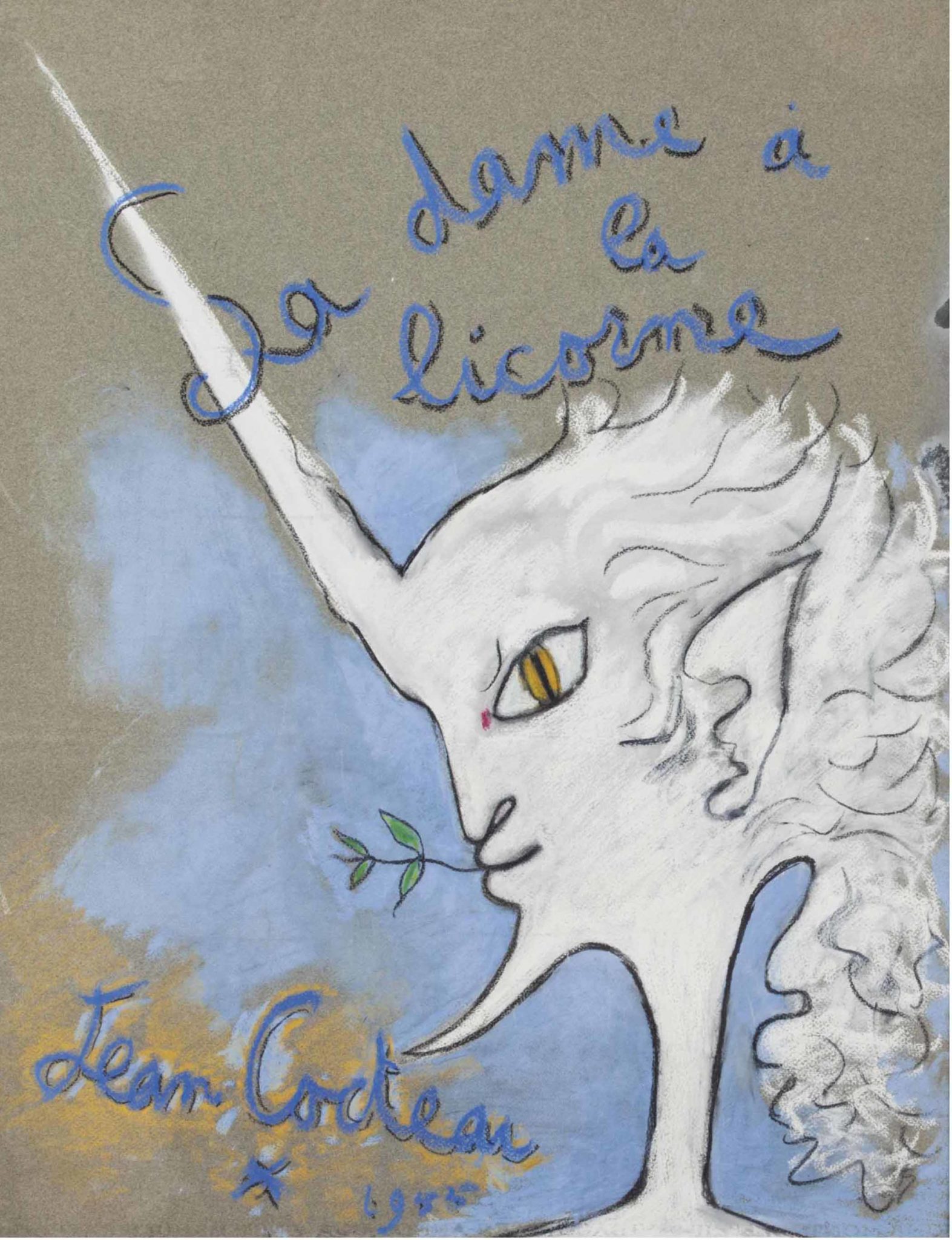

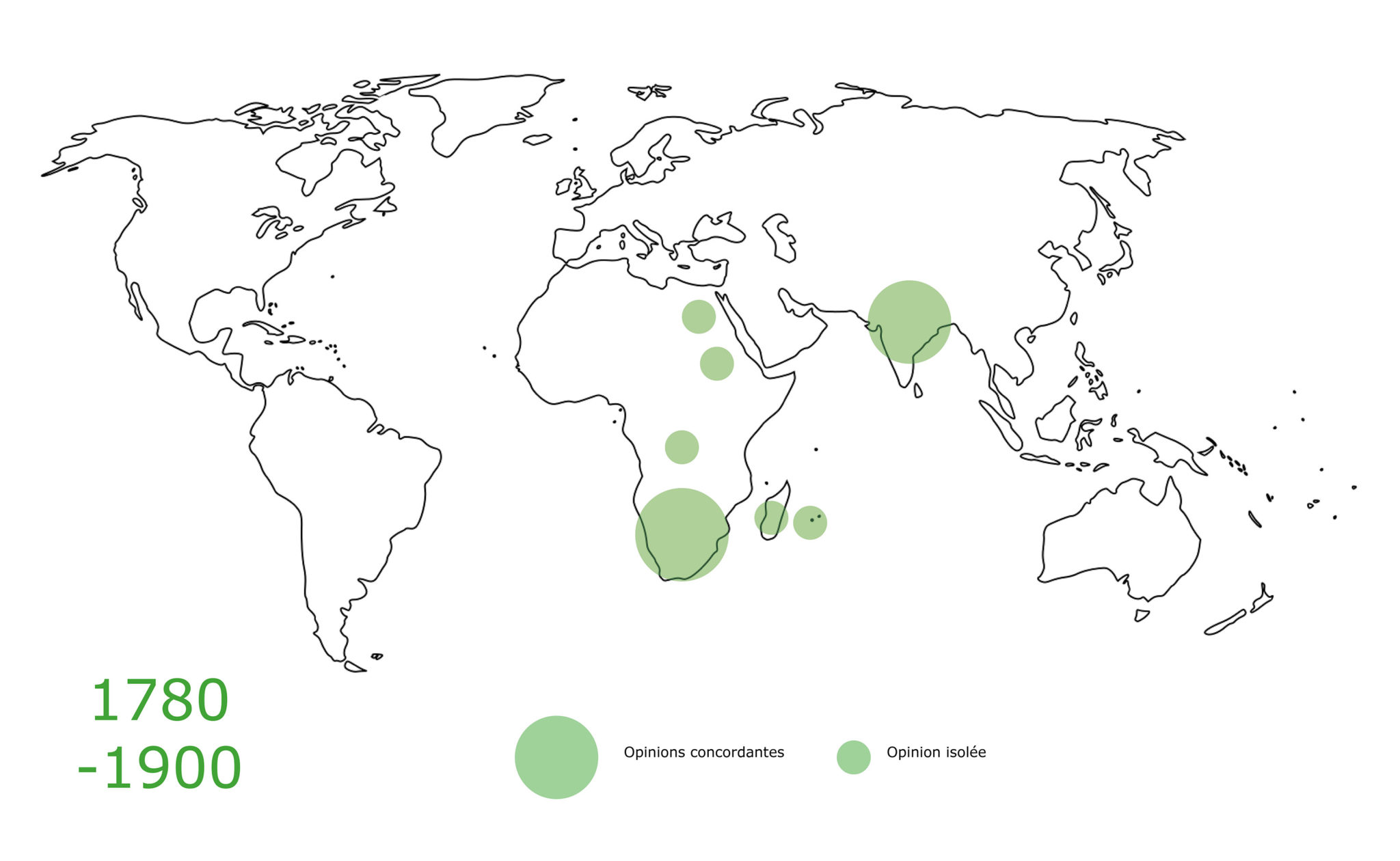

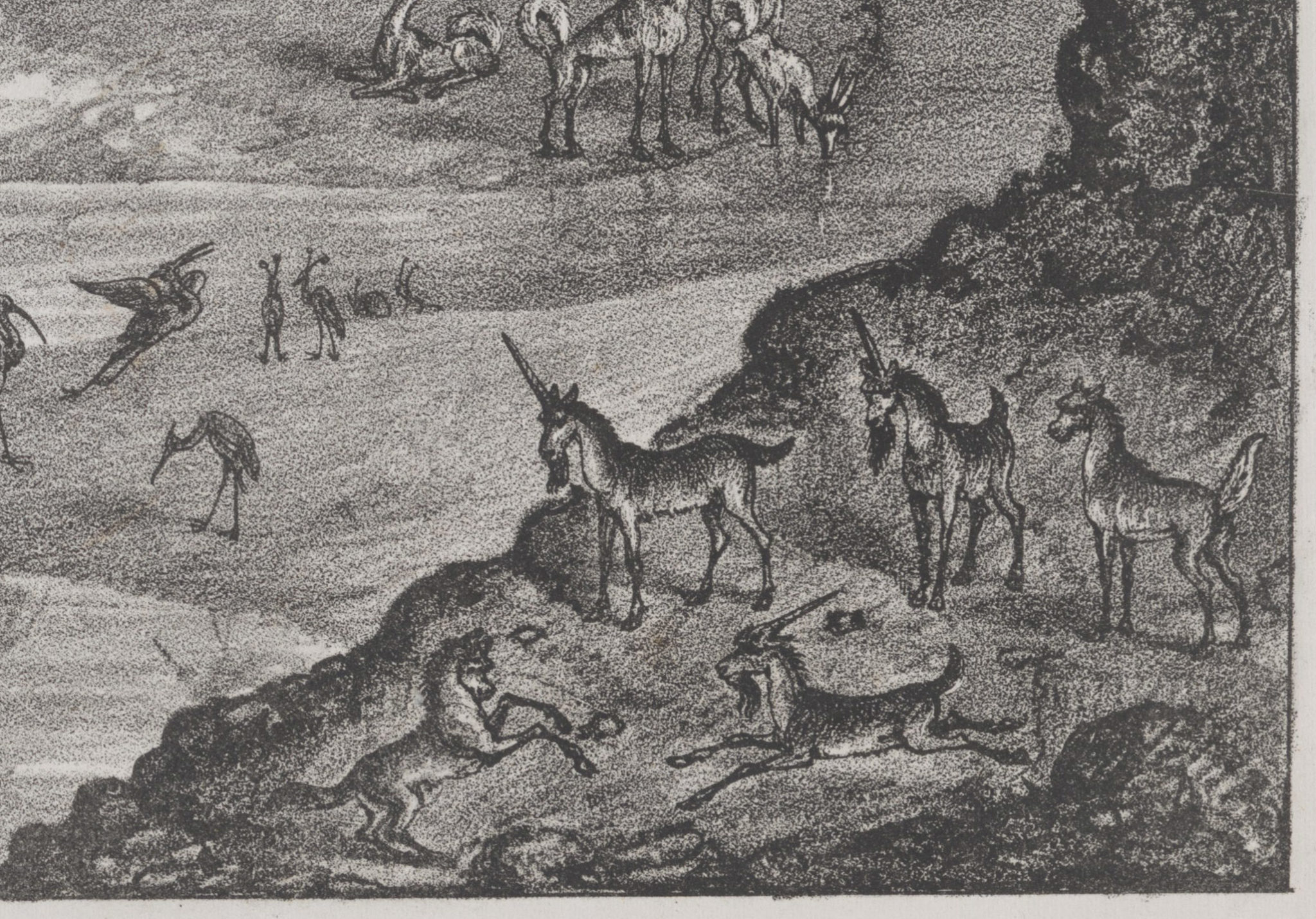

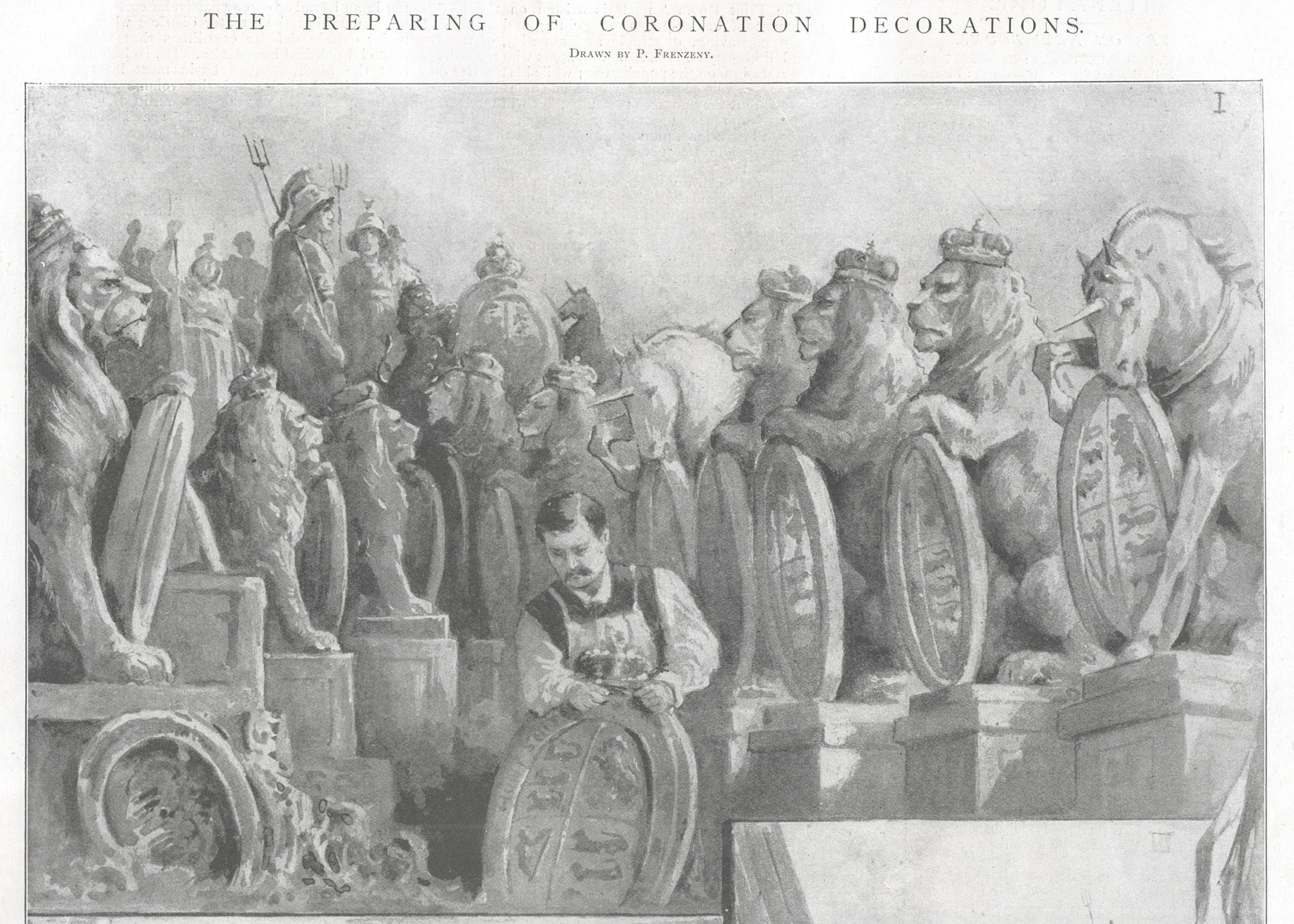

La licorne qui, au XVIIIe siècle, disparaît des traités de zoologie et des récits de voyage n’est déjà plus tout à fait celle du Moyen Âge. Lorsqu’elle réapparait au XIXe siècle, c’est une antilope unicorne que les explorateurs britanniques partent chasser en vain dans les colonies de la couronne, et c’est une blanche biche unicorne que les romantiques réinventent en créature féérique, sylvestre et presque nordique.

Unicorn and the White Doe

” Alone

Through forests evergreen,

By legend known,

By no eye seen,

Unmated,

Unbailed,

Untrembling between

The shifting shadows,

The sudden echoes.

Deathless I go

Unheard, unseen,”

Says the White Doe.

Unicorn with bursting heart

Breath of love hath drawn

On his desolate crags apart

At rumour of dawn ;

Has volleyed forth his pride

Twenty thousand years mute.

Tossed his horn from side to side.

Lunged with his foot

” Like a storm of sand I run

Breaking the desert’s boundaries,

I go in hiding from the sun

In thick shade of trees.

Straight was the track I took

Across the plains, but here with briar

And mire the tangled alleys crook,

Baulking desire.

And there, what glinted white ?

(A bough still shakes.)

What was it darted from my sight

Through the forest brakes ?

Where are you fled from me ?

I pursue, you fade ;

I run, you hide from me

In the dark glade.

Towering straight the trees grow,

The grass grows thick.

Where you are I do not know,

You fly so quick.”

Musée du Wavel, Cracovie.

” Seek me not here

Lodged among mortal deer, “

Says the White Doe ; “

” Keeping one place

Held by the ties of Space,”

Says the White Doe.

” I

Equally

In air

Above your bare

Hill crest, your basalt lair,

Mirage-reflected drink

At the clear pool’s brink ;

With tigers at play

In the glare of day

Blithely I stray;

Under shadow of myrtle

With Phoenix and his Turtle

For all time true ;

With Gryphons at grass

Under the Upas,

Sipping warm dew

That falls hourly new;

I, unattainable

Complete, incomprehensible,

No mate for you.

In sun’s beam

Or star-gleam,

No mate for you,

No mate for you,”

Says the White Doe.

Robert Graves, Unicorn and the White Doe, 1921

La dernière licorne du charmant roman de Peter S. Beagle est aussi une biche. « Elle ne ressemblait pas du tout à un cheval unicorne comme on représente souvent les licornes. Elle était plus menue, avec des pieds fourchus. Elle avait cette grâce ancestrale et sauvage que les chevaux n’ont jamais eue, qu’on trouve chez le daim en une pâle et timide imitation et chez les chèvres dans leur simulacre de danse. Son cou, long et mince, faisait paraître sa tête plus petite qu’elle n’était. Sa crinière descendait presque jusqu’au bas de son dos et était aussi douce que le duvet du pissenlit et aussi fine qu’un cirrhe. La longue corne au-dessus de ses yeux brillait et scintillait sous l’effet de sa propre lumière de coquillage, même au plus profond de la nuit. C’est avec elle qu’elle avait tué des dragons, guéri un roi dont la blessure empoisonnée ne voulait pas se refermer et fait tomber des noisettes pour des oursons. ».