Une dizaine des planches du Recueil des Animaux les plus curieux du monde du graveur florentin Antonio Tempesta représentent des quadrupèdes plus ou moins apparentés aux licornes.

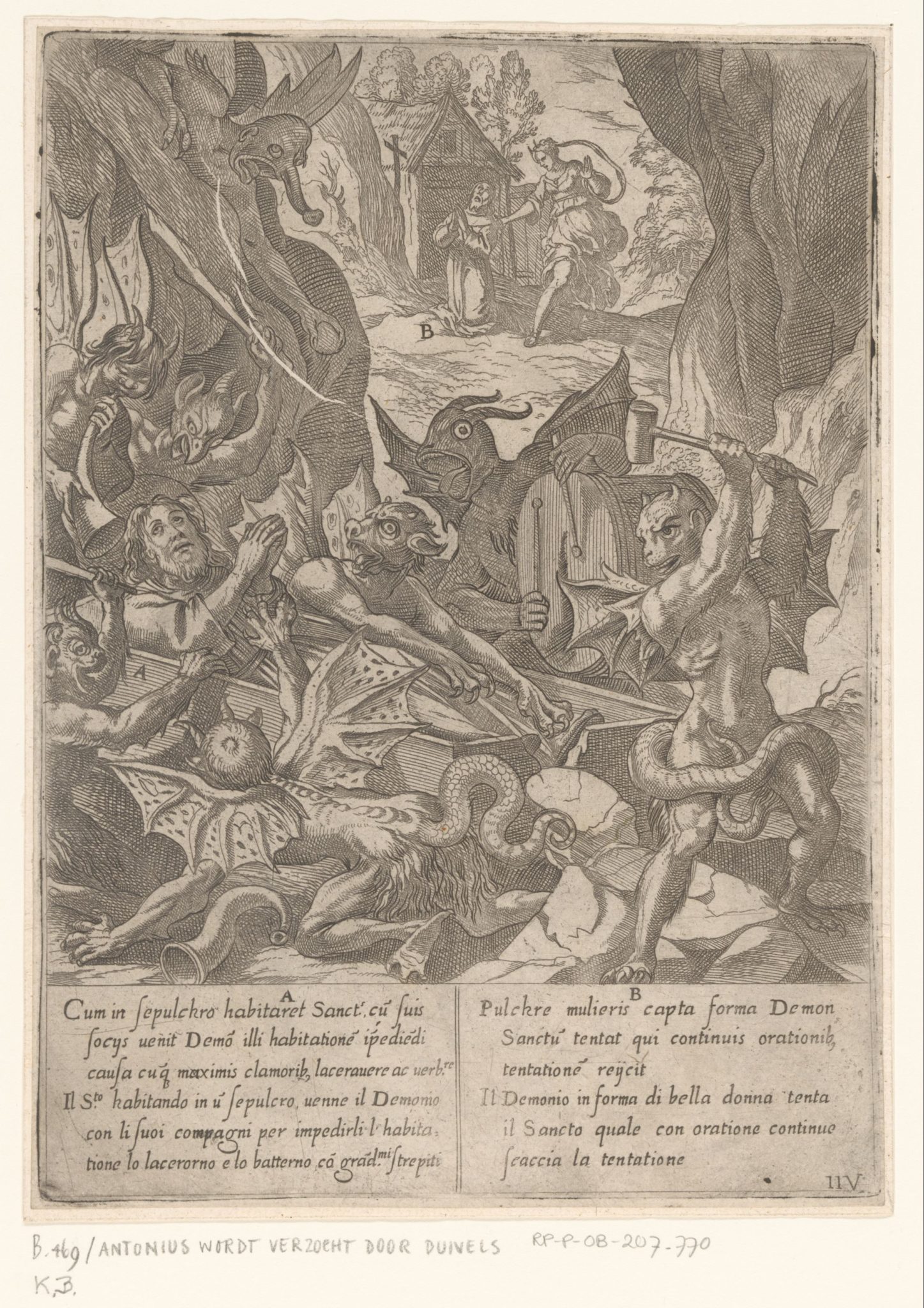

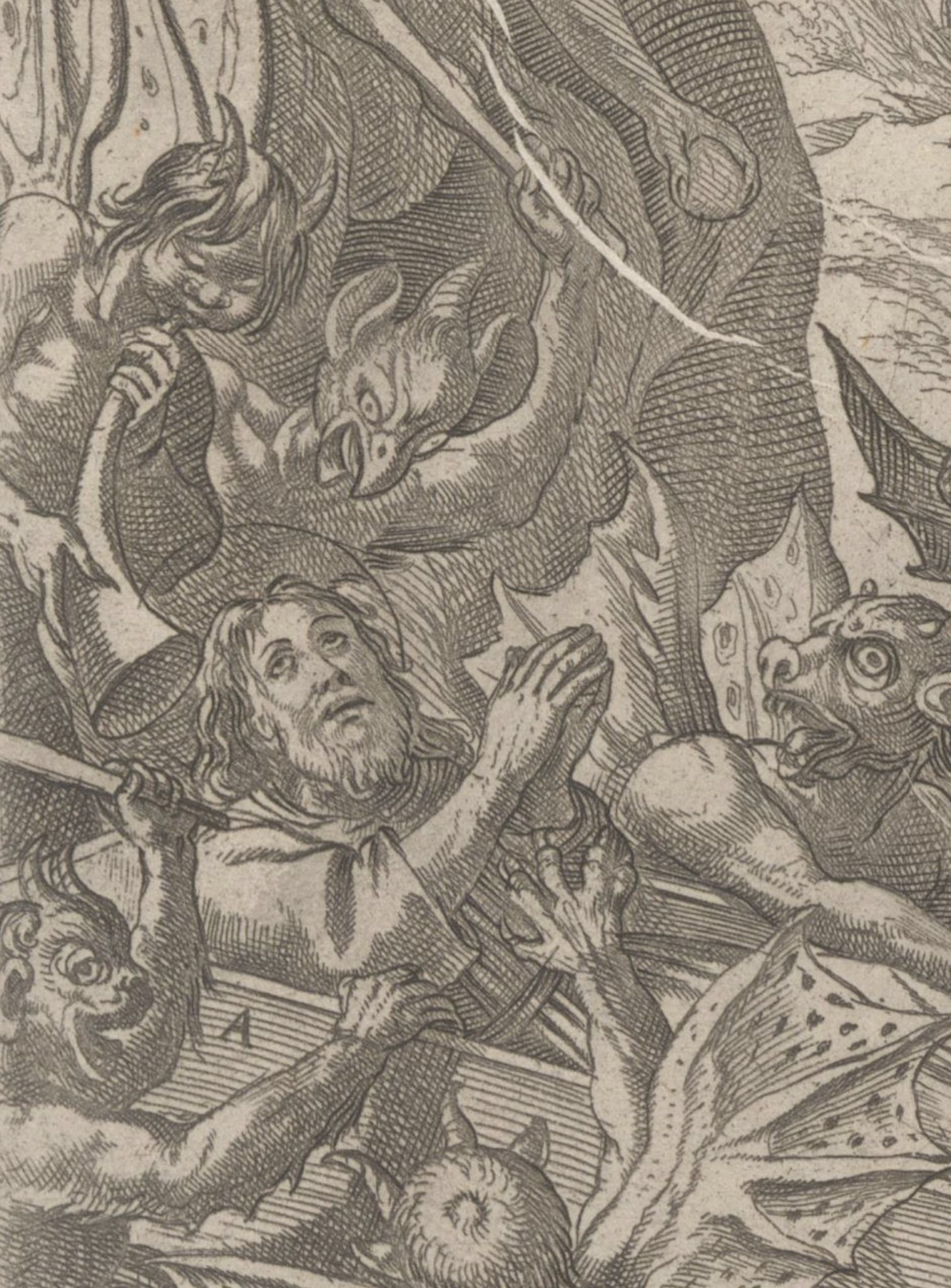

Après une première carrière de peintre baroque et maniériste, dont il reste des fresques au Vatican et dans des palais romains comme la villa Farnese où il avait sans doute déjà peint quelques licornes, le florentin Antonio Tempesta (1555-1630), parfois appelé Il Tempestino se reconvertit dans la gravure. Prolifique et doué pour la mise en scène, il est surtout connu pour les quarante-six gravures accompagnant le Traité des Instruments de martyre et des divers modes de supplice employés par les païens contre les chrétiens, du père Antonio Gallonio, qui fut un considérable succès d’édition, allez savoir pourquoi.

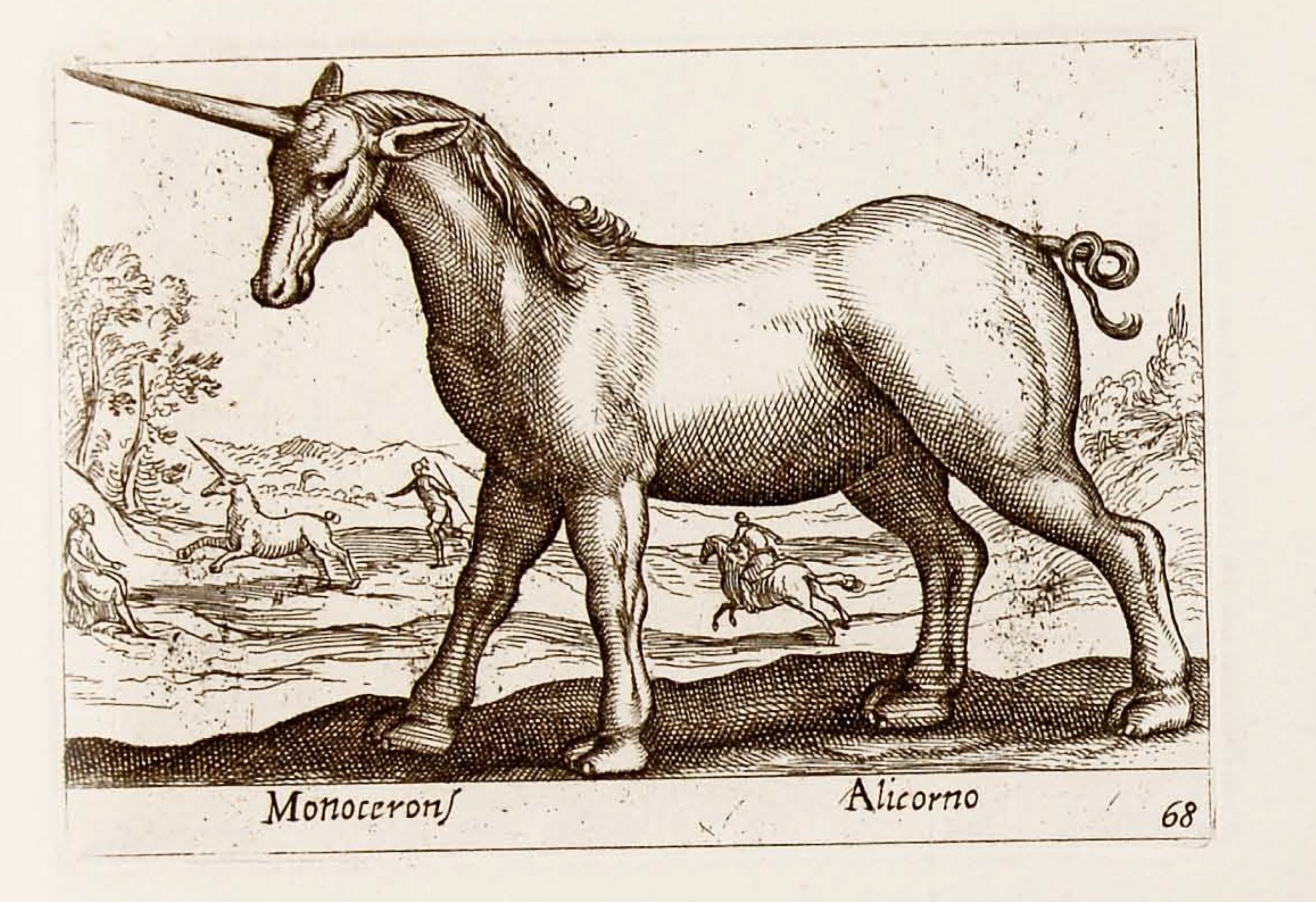

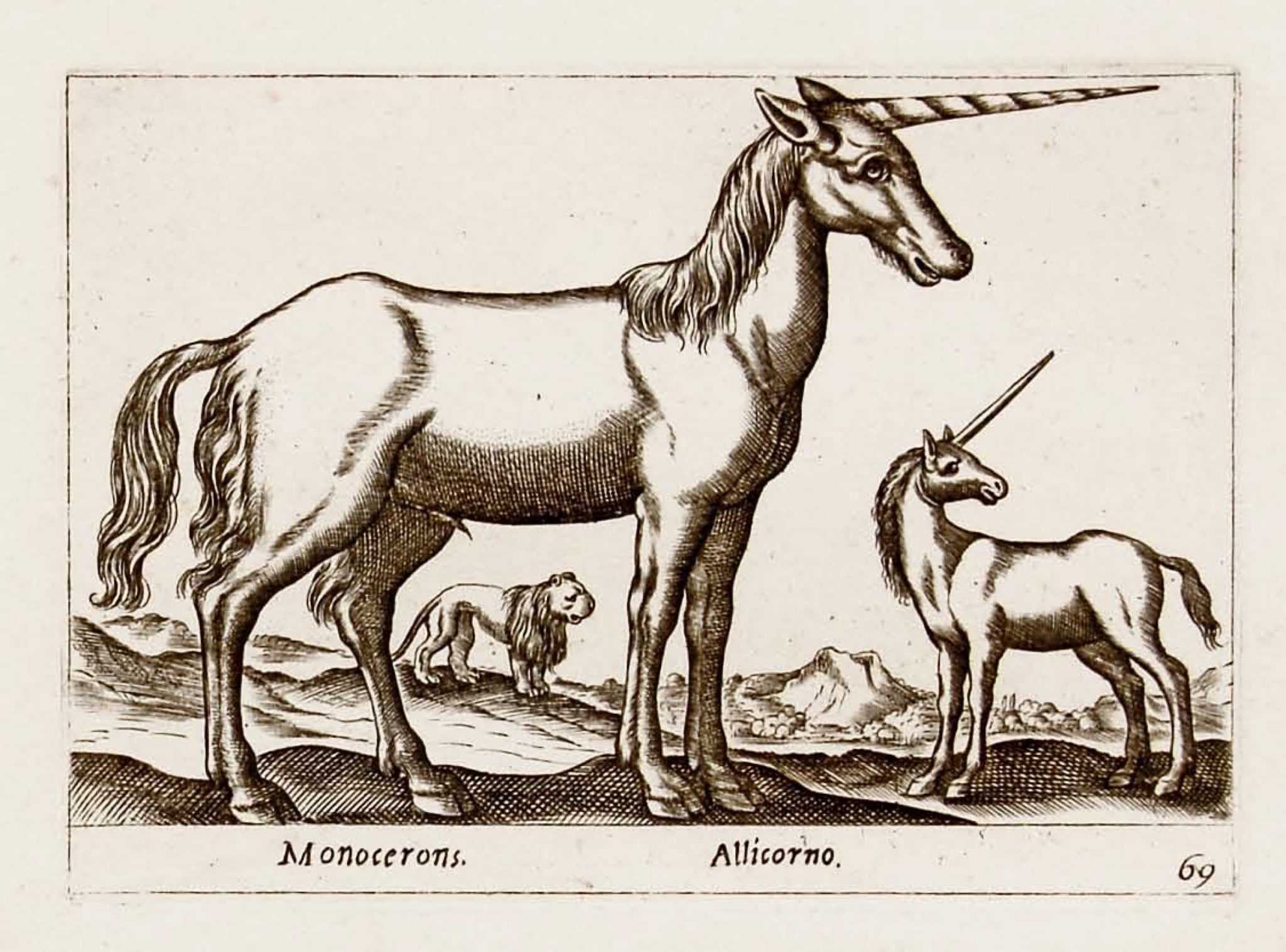

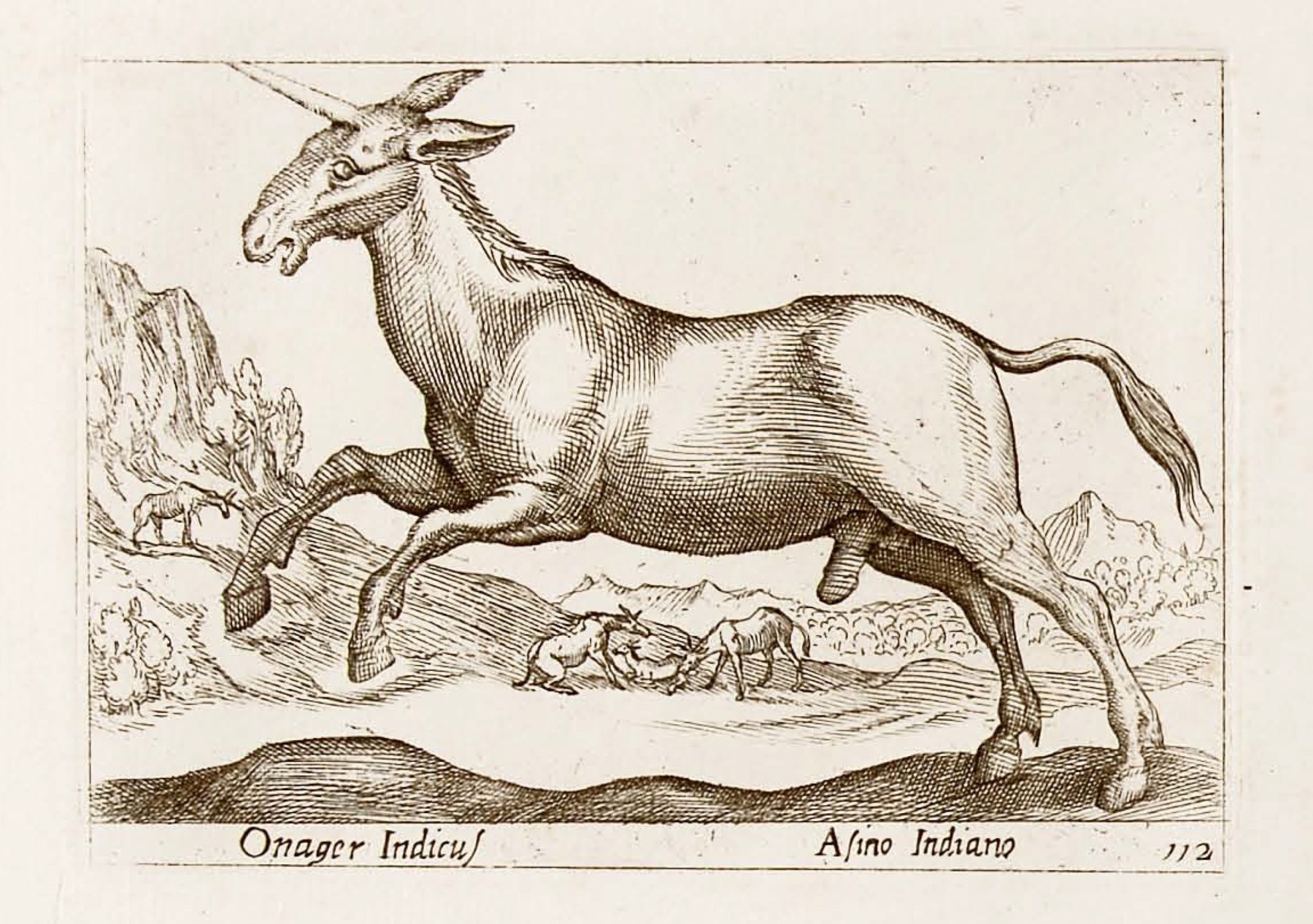

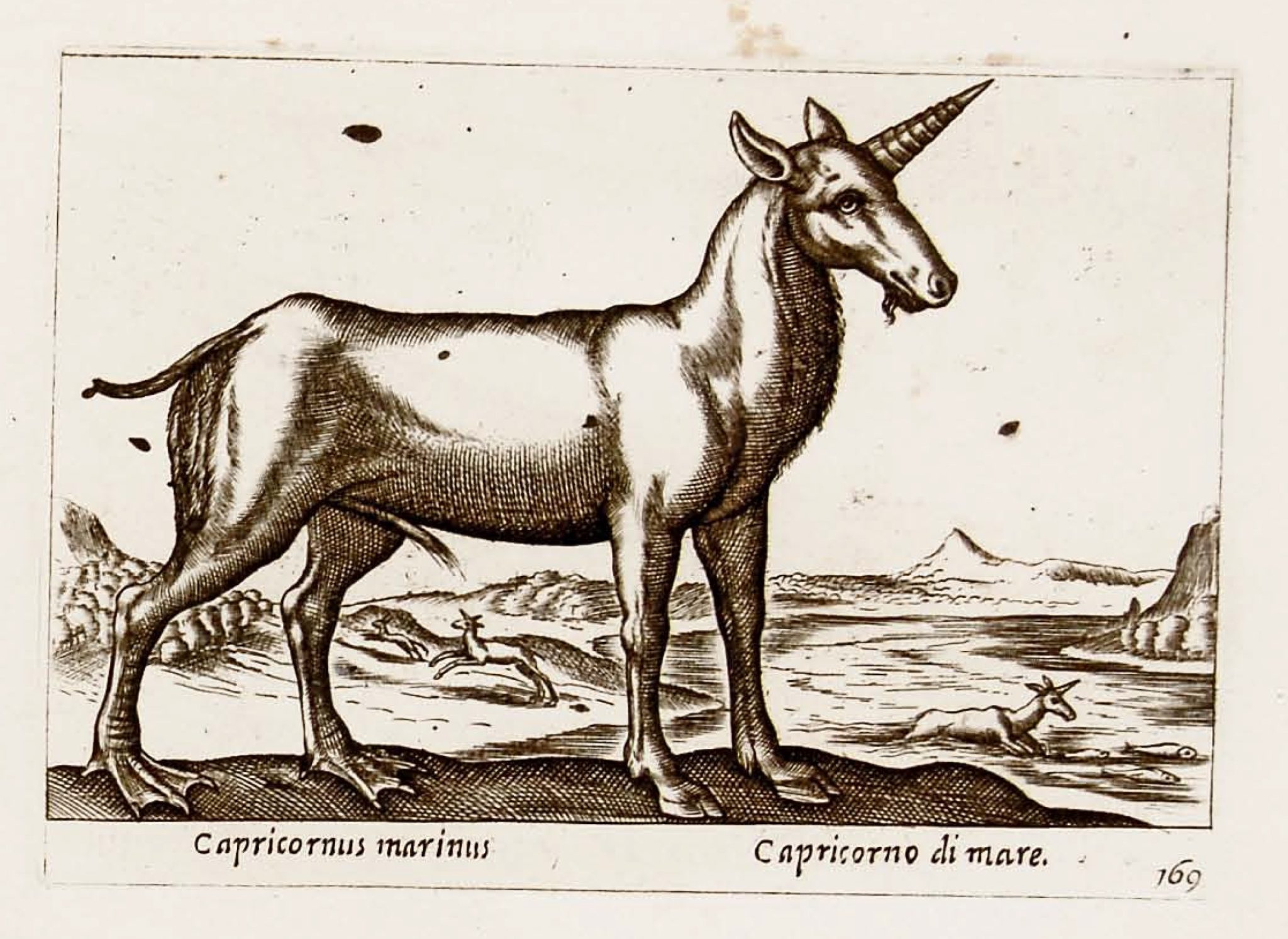

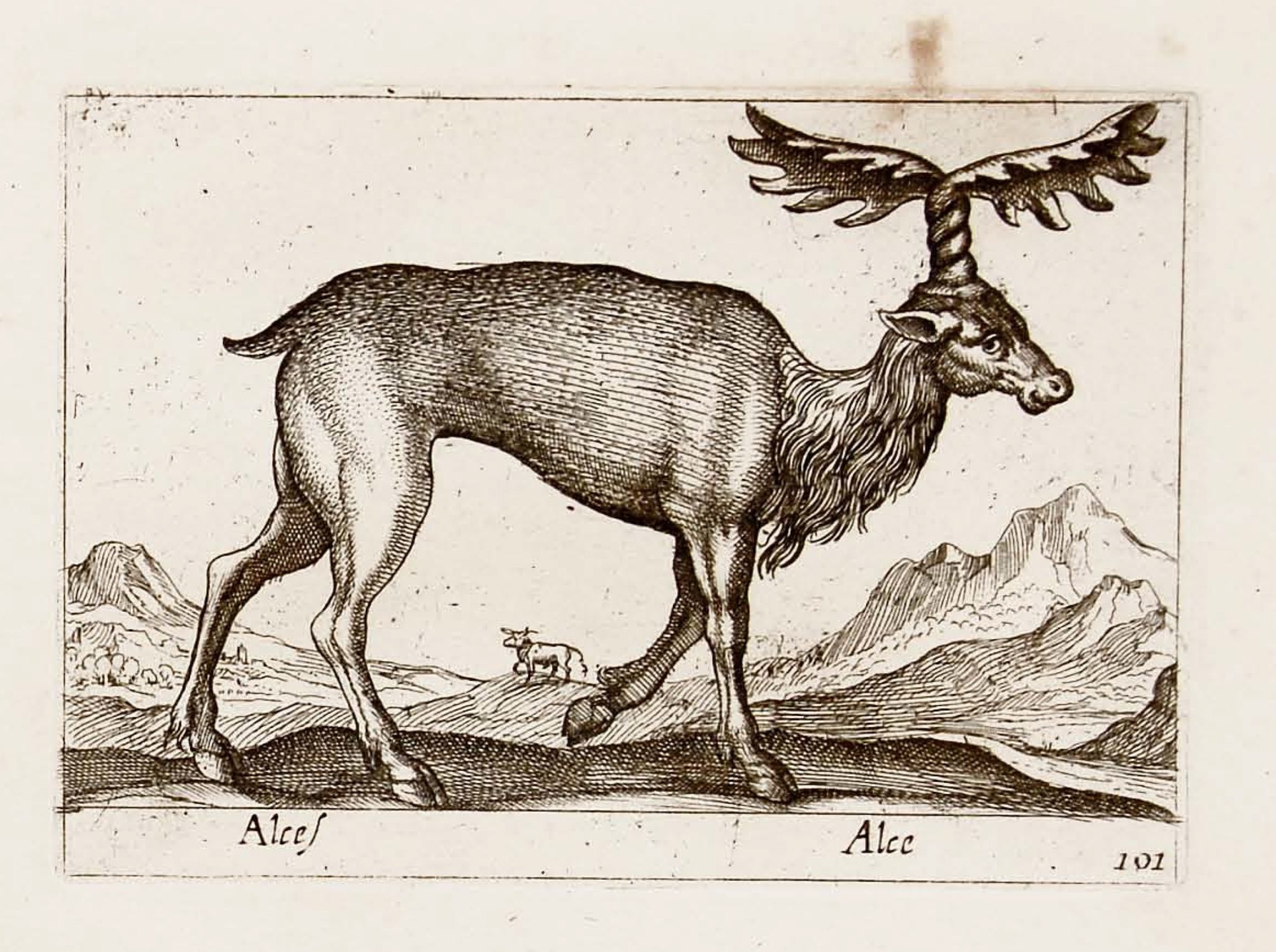

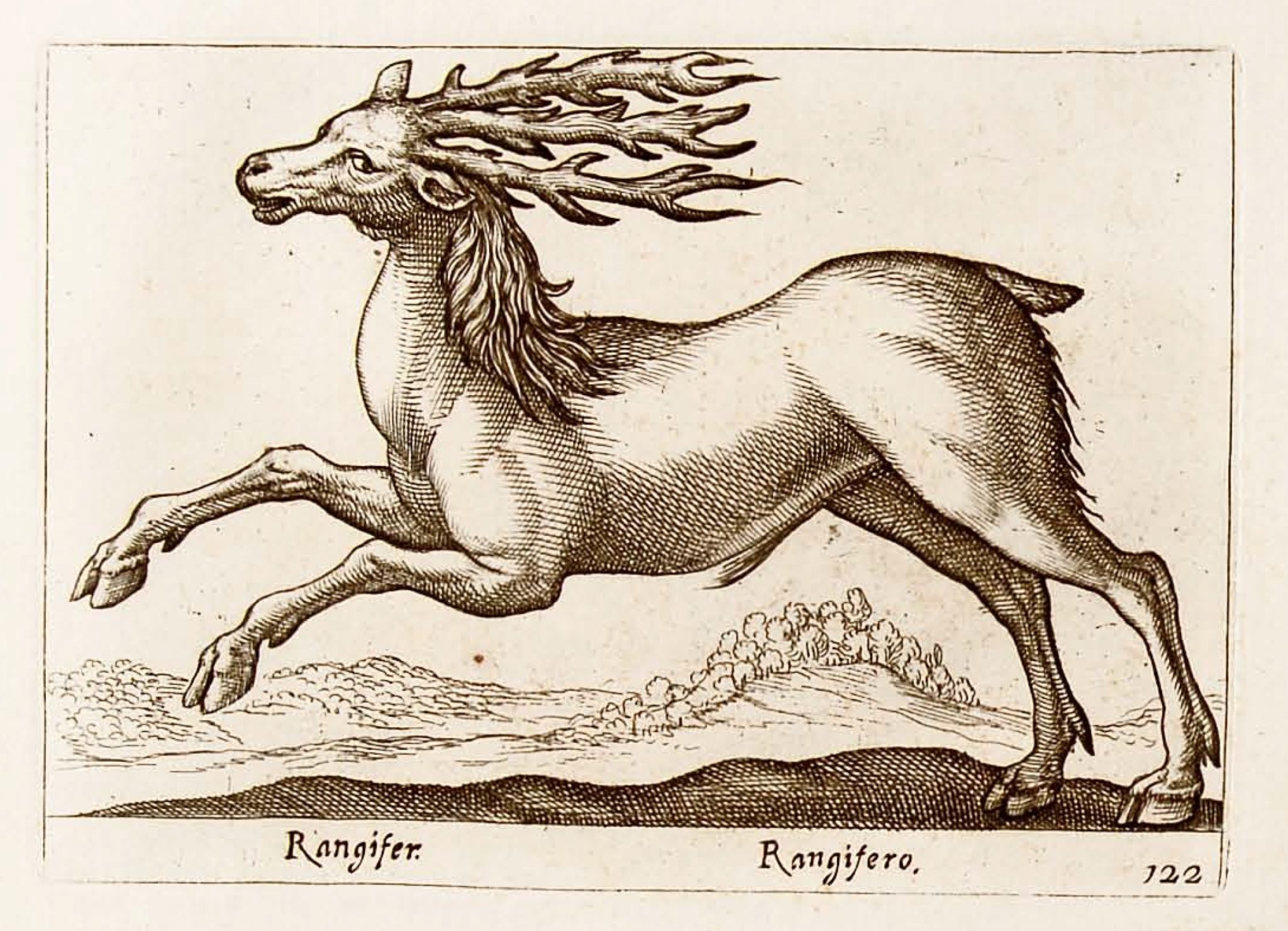

Moins originale, la Nova Raccolta de li animali piu curiosi del mondo est un recueil de 200 gravures d’animaux plus ou moins exotiques, sans commentaires, publié en 1620. Une dizaine d’entre eux s’apparentent, de près ou de loin, à la licorne. Les gravures d’Antonio Tempesta furent souvent copiées, et ces animaux illustrent, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, de nombreux traités de zoologie.

Ces images très réalistes, dans lesquelles l’animal solitaire, de profil, se détache sur un fond vierge ou un discret paysage, sont bien éloignées des complexes mises en scène où saint Georges terrasse le dragon, où Alexandre s’envole dans une nacelle portée par des griffons. Les licornes apparaissent donc à l’observateur, même si cela n’est pas affirmé par le graveur, comme figurées « d’après nature ». La gravure en taille douce, qui se développe à la fin du XVIe siècle, ne fait que renforcer cette impression d’exactitude. Lorsque ces animaux si précisément représentés se voient de plus attribuer un savant nom latin, Unicornu jubatus, Onager indicus ou Lupus marinus, tout incite le lecteur, même en l’absence de texte, à croire en leur réalité.

Antonio Tempesta n’avait cependant pas sur les animaux, et sur les animaux unicornes, d’opinions très tranchées. Sur une gravure un peu touffue montrant Dieu créant les animaux, il n’a représenté aucune des licornes de son recueil, mais a dessiné une girafe unicorne alors que toutes celles de son recueil sont bicornes.

En 1657, un siècle après l’Historiæ Animalium de Conrad Gesner, parut l’Historia Naturalis de Quadrupedibus du savant polonais Jon Jonston. Bien plus succinct que Gesner, Jonston ne laisse à la licorne que deux pages assez brèves, consacrées pour moitié aux cornes de licornes des cours et des églises d’Europe, pour moitié aux descriptions de deux quadrupèdes unicornes, le Monoceros ou Cartazon et l’âne cornu des Indes. Comme son confrère suisse un siècle plus tôt, le naturaliste polonais contourne pourtant encore soigneusement la question de l’existence réelle de l’animal, tout ce qu’il dit étant une citation d’auteurs antérieurs, principalement Élien de Préneste pour les sources antiques et Ludovico Barthema pour les « modernes ». Il n’affirme donc ni que la licorne existe, ni qu’elle n’existe pas, ni même qu’il doute de son existence. Il reste que, quels qu’aient été ses doutes, et bien qu’il ne cite dans son texte que deux espèces de quadrupèdes unicornes, Jonston a publié ou laissé publier, en annexe de son ouvrage, huit représentations de licornes d’allures très scientifiques, chacune dotée d’un nom savant en latin et en allemand, et clairement inspirées du recueil d’Antonio Tempesta paru trente ans plus tôt. On peut aussi découvrir en feuilletant l’ouvrage trois dragons, un manticore et un griffon, mais de ces créatures essentiellement décoratives, dont les images sont aussi empruntées au recueil de Tempesta, il n’est même pas question dans le texte.

L’existence d’une dizaine de quadrupèdes unicornes a conduit les érudits de la Renaissance, dont beaucoup étaient fascinés par l’étymologie et la question du « vrai nom » des choses à se demander auquel d’entre eux pouvait être attribué le « beau nom de licorne ». Si cette question peut nous sembler aujourd’hui un peu bizarre, elle relève au fond de la même démarche que celle des naïfs qui, de nos jours, se croient ou se disent de gauche mais consacrent toute leur énergie non à transformer les réalités sociales mais à changer les mots utilisés pour les décrire. S’il y a une leçon à retenir des délires étymologiques de la Renaissance, c’est que si les mots permettent des jeux intellectuels amusants, ils n’ont, au fond, guère d’importance.