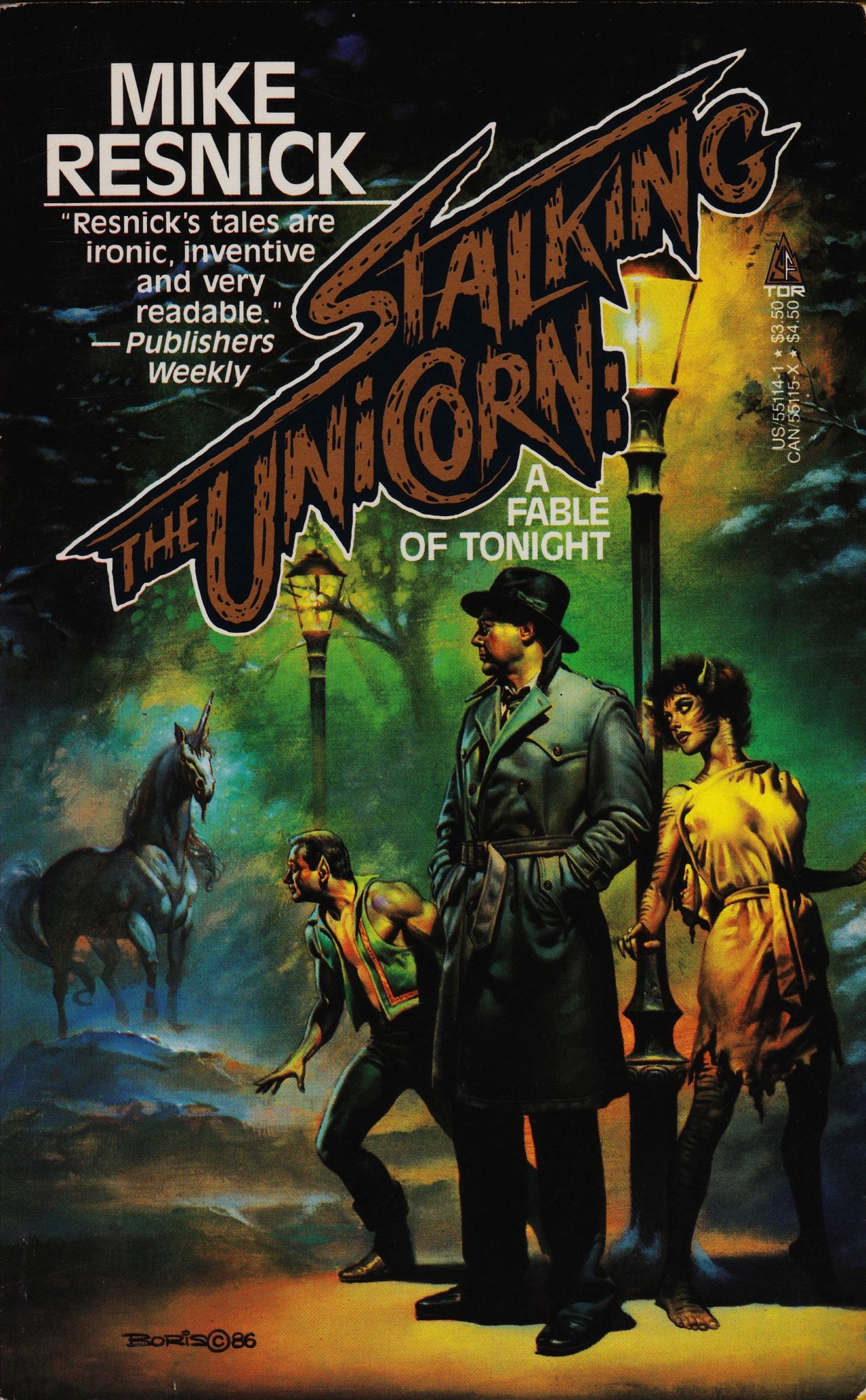

Extrait d’un petit livre plein d’humour dont je conseille vivement la lecture, mais qui semble épuisé en français. Contrairement à ce que laisse penser ce passage, la recherche de la licorne ne s’y déroule pas dans la savane, mais à Manhattan, où une licorne semble avoir été enlevée par le gobelin Mürgenstürm.

Traduction de Jean-Marc Chambon.

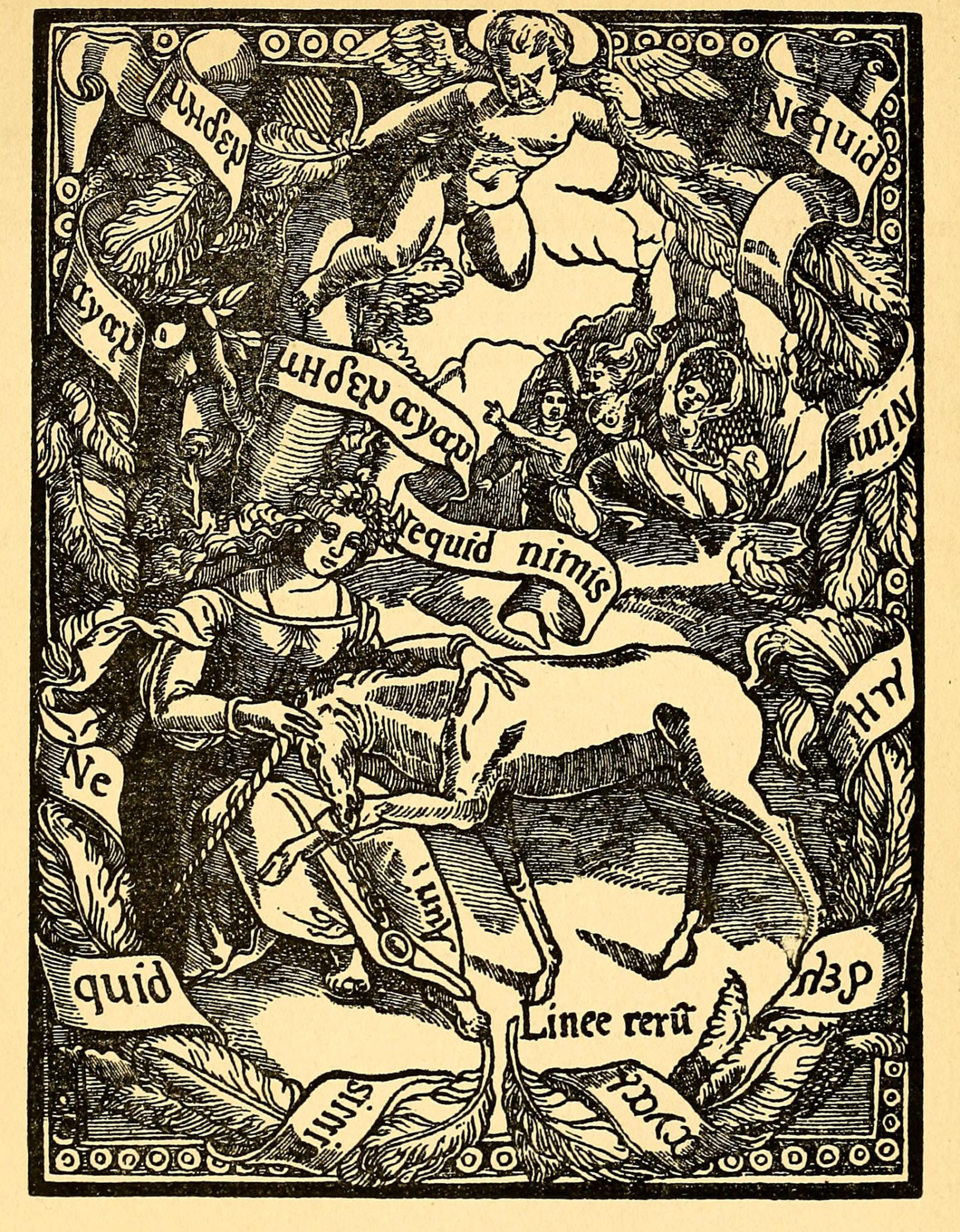

Traquer la licorne avec fusil et appareil photographique

Monographie par le colonel Winnifred Carruthers, publiée par le Club des Sports Sanguinaires, Soc. Anonyme

Lorsqu’elle arriva à moins de deux cents mètres d’un troupeau de licornes dans la Savane du sud, Rheela des Sept Étoiles prêta serment à Quatr Mane, Dieu de la Chasse, puis se para de l’amulette de Kobassen, s’assura qu’elle était toujours sous le vent du troupeau et amorça son approche appareil photo en main.

Mais Rheela des Sept Etoiles avait commis une erreur – une erreur due à la négligence – et trente secondes plus tard elle était morte, brutalement empalée par une corne de licorne mâle.

Hotack le Tueur de Bêtes, s’engagea avec prudence sur les contreforts de la Montagne de Celui qui n’a pas de Nom. C’était un traqueur doué, un chasseur ignorant la peur, et un fin tireur. Il choisit son trophée, réussit à s’approcher suffisamment de l’animal pour lancer sa massue. Elle s’envola lestement et sûrement vers sa cible.

Et pourtant, moins d’une minute plus tard, Hotack, la jambe grièvement blessée par un coup de corne, eut à peine la force se hisser dans un Arbre Arc-en-ciel voisin. Il avait lui aussi commis une erreur – une erreur due à l’ignorance.

Bort le Pur avait réussi son safari. Il avait ramené trois chimères, une gorgone, et un très beau couple de griffons. Tandis que ses trolls dépeçaient la gorgone, il repéra une licorne qui semblait avoir une corne d’une taille record et, arme au poing, se mit à sa poursuite. Le terrain changea progressivement, et Bort se retrouva bientôt avec de l’herbe jusqu’aux épaules. Sans se laisser démonter, il continua de suivre la piste de la licorne dans l’épaisse végétation.

Mais Bort le Pur, lui aussi, avait commis une erreur – une erreur due à la bêtise.

La négligence, l’ignorance, et la bêtise sont à l’origine de plus de morts parmi les chasseurs de licorne que toute autre combinaison de facteurs.

Prenez les exemples cités. Ces trois chasseurs – Rheela, Hotack, et Bort – étaient des experts en matière de safari. Ils étaient tous les trois habitués aux terrains et aux températures extrêmes ; ils ne se formalisaient pas lorsqu’ils trouvaient des insectes dans leur bière ou des fées dans leur tente ; ils savaient qu’ils s’attaquaient à une proie dangereuse et s’étaient munis de toutes les précautions avant de partir.

Et pourtant, deux sont morts et le troisième a été grièvement blessé. Voyons de plus près les erreurs qu’ils ont commises et la leçon que l’on peut en tirer.

Rheela des Sept Etoiles avait pris en compte tout ce que son sorcier personnel avait pu lui raconter sur les licornes, elle avait acheté le meilleur équipement photographique, loué les services d’un guide local qui avait déjà participé à de nombreuses chasses, et avait fait bénir son amulette de Kobassen par un sorcier local. Et pourtant, quand elle se fit charger, l’amulette ne lui servit à rien, car elle avait négligé d’identifier convenablement la licorne qu’elle avait en face d’elle – et comme je le fais souvent remarquer lors de mes conférences, l’amulette de Kobassen n’est efficace que sur l’espèce rare, voire quasiment disparue, de la licorne de Forêt. Contre la licorne de Savane du Sud, le seul fétiche efficace demeure le Talisman de Tricornis. Négligence.

Hotack le Tueur de Bêtes, en revanche, avait refusé toute protection surnaturelle. Selon lui, l’essence même du combat consistait à se mesurer physiquement à la proie choisie dans un corps à corps. Sa massue, un magnifique instrument de destruction finement équilibré, avait terrassé des simurghs, des humbabas, et même une redoutable hydre à laine. Il choisit de viser la tête, et la massue passa à un millimètre de l’endroit visé. Mais il n’avait pas tenu compte du phénoménal odorat de la licorne ni de la vitesse à laquelle ces bêtes hargneuses peuvent se déplacer. Alertée par la présence de Hotack, la licorne tourna la tête vers son agresseur… et la massue meurtrière rebondit sur la corne sans causer le moindre mal. Si Hotack avait parlé à n’importe quel vieux chasseur de licornes, il aurait appris que les coups à la tête sont quasiment impossibles et aurait plutôt tenté un coup paralysant aux genoux. Ignorance.

Bort le Pur était conscient des avantages qu’il y avait à être vierge lorsque l’on traque une licorne sauvage ; il avait donc pratiqué l’abstinence depuis l’âge où il avait appris ce que cela signifiait. Et pourtant, il crut naïvement – parce que sa virginité lui permettait d’approcher la licorne plus facilement que d’autres chasseurs – que l’animal demeurerait placide et n’essaierait pas de se défendre. Il se mit donc à suivre un animal vicieux qui devait, par sa nature même, se laisser approcher, et il se retrouva dans des herbes hautes qui l’empêchèrent de manœuvrer correctement lorsque l’inévitable charge eut lieu. Bêtise.

Chaque année des centaines de chasseurs pleins d’espoir partent traquer la licorne, et chaque année, à quelques rares exceptions près, tous rentrent bredouilles – lorsqu’il rentrent entiers. Cependant, la licorne peut être traquée en toute sécurité et chassée avec succès, à condition toutefois que traqueurs et chasseurs prennent le temps d’étudier leur gibier.

Au bout du compte, la licorne est un animal relativement docile (sauf lorsqu’elle est enragée). C’est une créature qui a ses habitudes, et une fois ces habitudes bien assimilées par le photographe avide ou le chasseur de trophées, ramener cette photo ou cette corne n’est pas plus dangereux que, disons, tuer un Dragon à Huit Queues -et certainement plus facile que de capturer au lasso un Minotaure sauvage, sport qui fait aujourd’hui fureur dans la haute société des Plaines de Platine.

Néanmoins, avant de photographier ou de tuer une licorne, il faut d’abord la trouver -et le meilleur moyen de rentrer en contact avec un troupeau de licornes est de suivre une des familles de smerps qui suivent les courants migratoires du gros gibier. Les smerps n’ont évidemment pas d’ennemi naturel, à part peut-être les rafsheens et les zumakins, et se laisseront donc approcher d’assez près par un être humain (ou surnaturel).

Un mot d’avertissement concernant le smerp : avec ses longues oreilles plutôt mignonnes et son corps velu, il ressemble tout à fait à un gros lapin – mais appeler un smerp un lapin n’en fait pas un, et vous seriez mal avisé de sous-estimer la force de ces petits charognards. Bien qu’ils chassent généralement en meute de dix ou trente, j’ai vu plus d’une fois des smerps isolés, leur aura brillant d’un éclat sauvage, terrasser une licorne presque adulte. Les smerps ne sont pas très bons à manger, leur peau ne vaut pas grand-chose à cause de la difficulté qu’il y a à traiter et à tanner leur aura, et ils constituent de piètres trophées, à moins d’en trouver un qui présente des oreilles exceptionnelles -en fait, en de nombreux endroits, ils sont encore considérés comme des nuisibles -, mais le chasseur de licorne averti peut économiser beaucoup de temps en laissant simplement les smerps le guider jusqu’à sa proie.

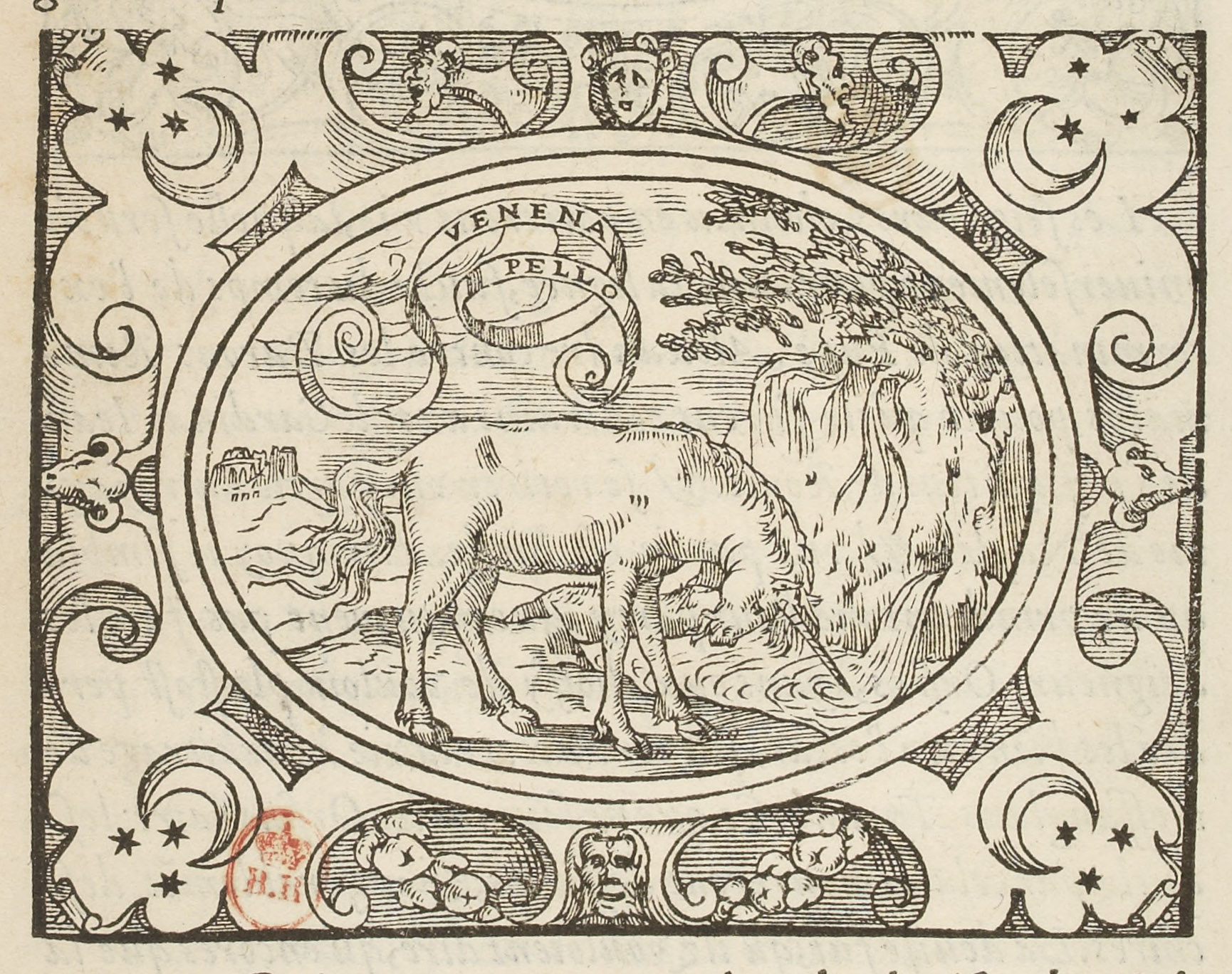

Avec l’augmentation du braconnage, les légendaires troupeaux de licornes d’un millier de têtes n’existent plus, et vous constaterez que de nos jours, le troupeau moyen n’est constitué que de cinquante à soixante-quinze têtes. L’époque où, à l’abri d’un affût offrant une totale sécurité, on pouvait photographier un interminable cortège de ces bêtes allant apaiser leur soif à un point d’eau est définitivement révolue – et je trouve tout bonnement scandaleux d’avoir à constater le nombre de licornes tuées uniquement pour vendre leur corne au marché noir. D’ailleurs, je trouve consternant que l’on puisse encore croire, à notre époque éclairée, que sa corne en poudre ait des vertus aphrodisiaques.

(En effet, comme tout mage pourrait vous le dire, il faut d’abord traiter la corne avec de l’essence de gracch puis la faire bouillir lentement dans une solution de sang de sphinx. Voilà un aphrodisiaque !)

Mais je m’éloigne du sujet.

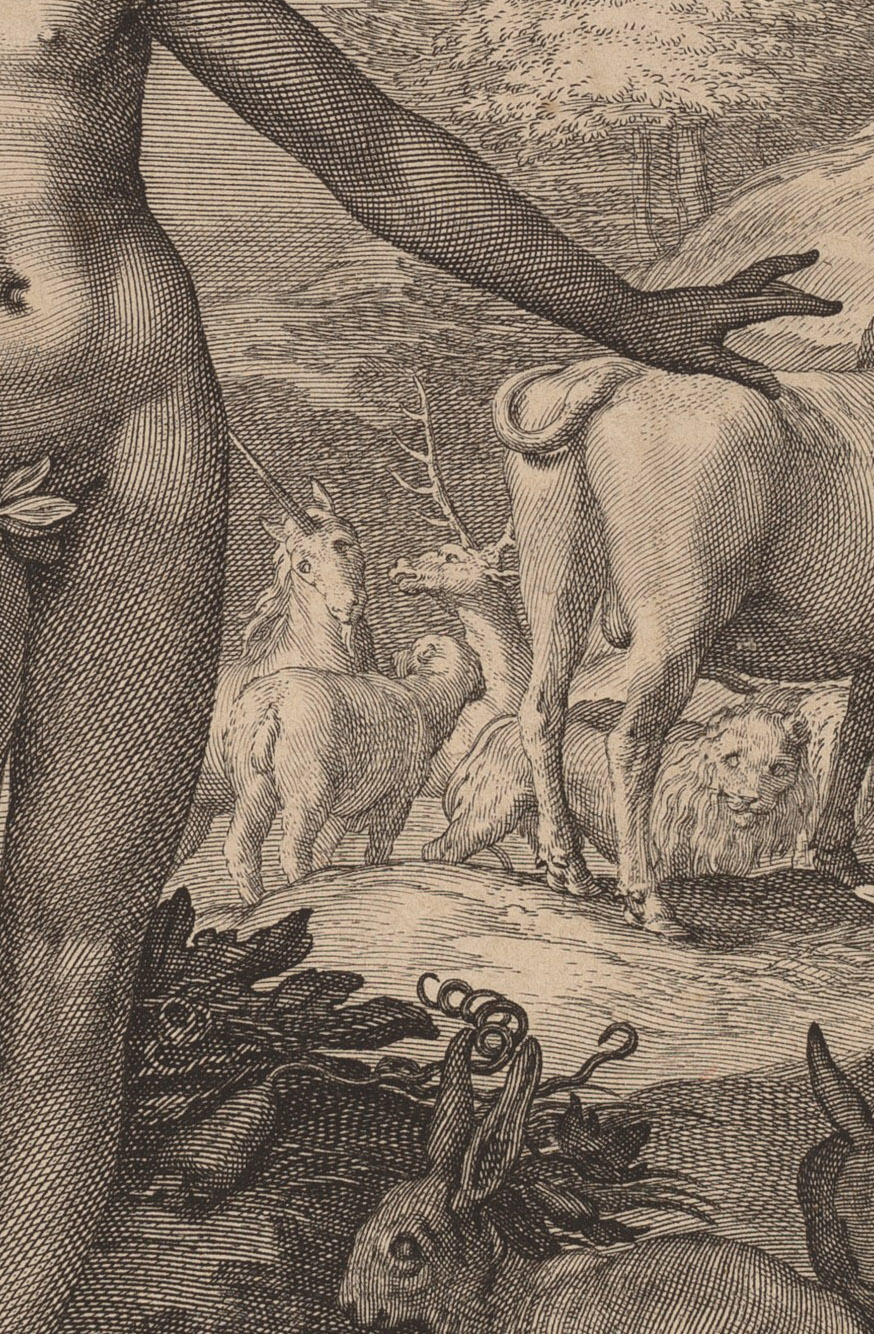

La licorne, parce qu’elle choisit sa nourriture au gré de ses déplacements, sans discernement, se régalant aussi bien d’herbe, que de feuilles, de fruits, et au besoin, de petites fougères arborescentes, se trouve dans des habitats très variés ‘ souvent en compagnie de ruminants comme les centaures et les pégasus pégasi pégases.

Une fois que vous avez repéré un troupeau de licornes, il faut s’en approcher avec une extrême prudence. La licorne a peut-être mauvaise vue, et ses facultés auditives ne sont sans doute pas meilleures, mais elle possède un excellent odorat et un extraordinaire sens du grimsch, sur lequel on a déjà tellement écrit que je m’étendrai pas davantage sur le sujet.

Si vous faites un safari photo, je vous déconseille de tenter de vous approcher à moins de cent mètres, même d’une bête solitaire -à cause du grimsch dont je parlais -, et la plupart des photographes de ma connaissance ne jurent que par un objectif de 85/350 mm à focale automatique, à condition, toutefois, qu’il ait été béni par un Sorcier du Troisième Ordre. Si vous n’avez pas pris les photos escomptées avant la fin du jour, je vous recommande vivement de plier bagage et de revenir le lendemain. L’utilisation du flash est bien évidemment toujours possible, mais elle a tendance à attirer les golems et autres prédateurs nocturnes encore plus gênants.

Un dernier détail pour l’amateur de photos : pour des raisons que nos alchimistes n’ont pu élucider, aucune licorne n’a à ce jour réussi à être prise en photo sur un film à émulsion classique ; assurez-vous donc d’utiliser une marque courante de film sensible aux infrarouges. Il serait en effet dommage de passer des semaines en safari, d’avoir à payer un guide, un cuistot et des trolls pour ramener des plans de forêt censés n’être au départ que le décor de votre sujet initial.

En ce qui concerne la chasse de ces bêtes, il ne faut pas perdre de vue qu’elles seront toujours aussi près de vous que vous d’elles. C’est pour cette raison que, sans renier pour autant les sacrifices d’animaux, les amulettes, les talismans et les bénédictions de toutes sortes, je me sens personnellement plus à l’aise avec une 550 Nitro Express dans les mains. La puissance d’arrêt gui caractérise cette arme offre au chasseur un sentiment de sécurité non négligeable.

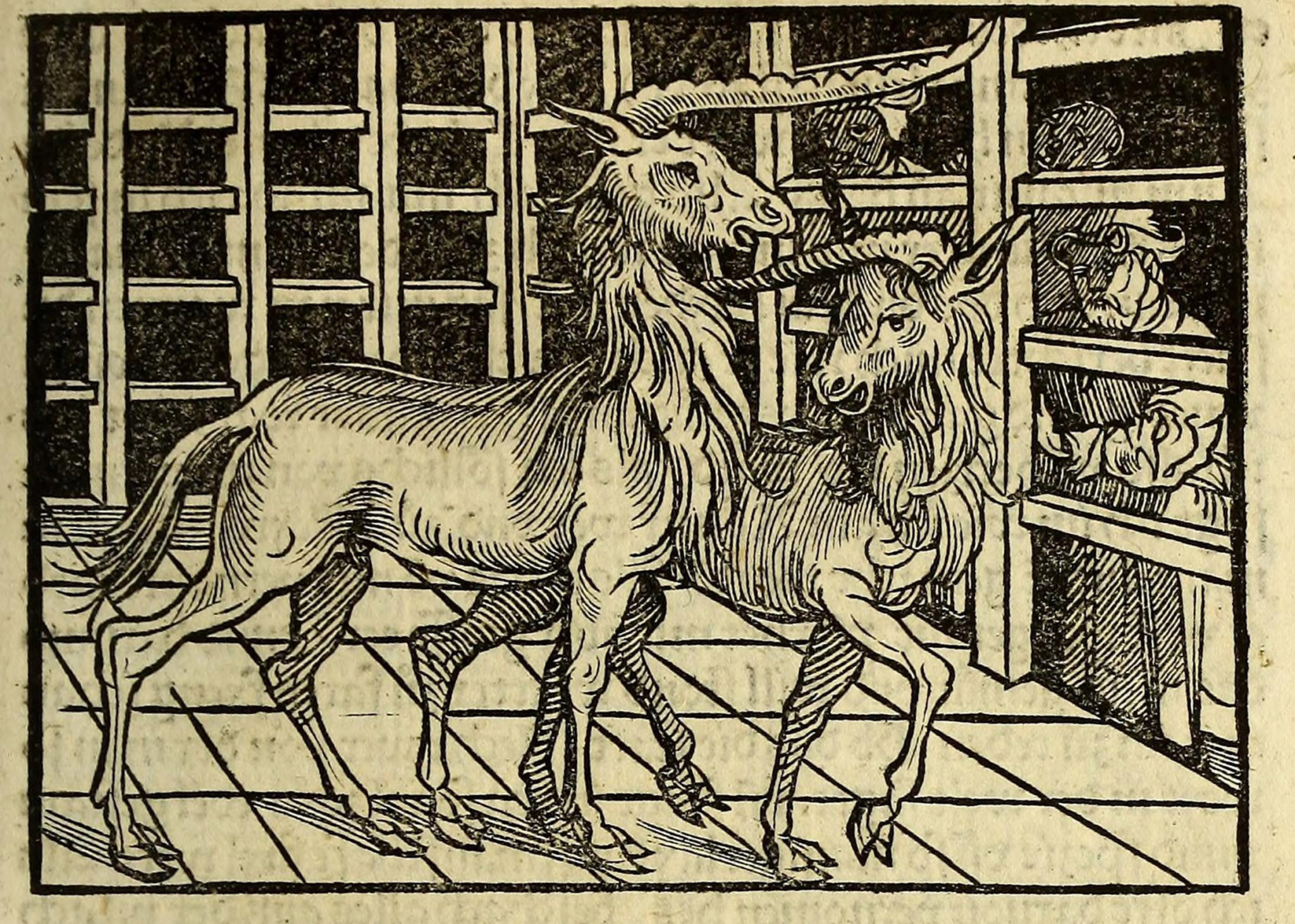

Bien évidemment, c’est une licorne mâle que vous voulez. Leur corne est plus impressionnante que celle des femelles – et lorsqu’elle atteint une dimension digne de constituer un trophée, l’animal est de toute manière trop vieux pour la reproduction.

Un coup à la tête, pour les raisons expliquées précédemment, n’est jamais un choix judicieux. Et, à moins que votre sorcier ne vous ait appris les Runes de Mahomet, ce qui vous permet d’approcher la bête d’assez près pour lui jeter du sel sur la queue, la clouant ainsi sur place, je vous conseillerais plutôt de viser au cœur (n’importe lequel fera l’affaire – mais si vous avez un fusil à double canon, vous pouvez toujours tirer dans les deux par mesure de sécurité).

Si vous avez la malchance de simplement blesser l’animal, celui-ci se dirigera aussitôt vers les arbres ou les herbes hautes, ce qui constituera pour vous un énorme désavantage. Dans une telle situation, certains chasseurs restent en arrière et se contentent d’attendre que les smerps achève le travail – car après tout, ils dévorent rarement les cornes à moins d’être vraiment affamés -, mais ce n’est pas très sportif. Le chasseur honnête et loyal, conscient des règles implicites des sports sanguinaires, ira chercher lui-même la licorne.

L’astuce est bien sûr de l’attirer en terrain découvert. Une fois que la licorne a baissé la tête pour charger, elle est pratiquement aveugle; vous n’avez alors qu’à faire une passe de toréador pour l’éviter et à tenter un second coup – mais si vous êtes en possession des Runes de Mahomet, c’est le moment idéal pour lui jeter du sel sur la queue.

Si c’est la licorne qui impose les règles du jeu, l’affaire est beaucoup plus délicate. Elle reviendra sur ses pas, se couchera dans les hautes herbes à côté de ses traces et attendra que vous passiez à côté d’elle pour essayer de vous encorner dans le dos. C’est à ce moment-là que le chasseur doit rester très vigilant. Le meilleur signe à observer serait la présence de libellules cracheuses de feu. Ces petits insectes nocifs vivent souvent en symbiose avec les licornes, leur débarrassant les oreilles des parasites qui s’y trouvent, et leur présence signifie souvent que la licorne se trouve dans les parages. Cependant, un autre signe pouvant vous indiquer que votre proie n’est pas loin est la présence de harpies affamées virevoltant au-dessus de vous en attendant de fondre sur les restes de l’animal abattu pour s’en repaître. Mais bien entendu, le signe le plus fiable sera l’instant où vous entendrez un grognement de rage et vous retrouverez tout soudain face aux petits yeux injectés de sang d’une licorne mâle à moins de trois mètres de vous. C’est dans ces moments-là que l’on se sent vraiment vivre, surtout lorsque l’on s’avise que ce n’est pas là une situation nécessairement définitive.

Très bien. Admettons que vous avez réussi votre chasse. Que se passe-t-il alors ?

D’abord, vos trolls vont évidemment dépecer la bête en faisant très attention au retrait de la corne et à sa conservation. S’ils ont été bien formés, ils feront une descente de lit de sa peau, des cendriers avec les sabots, un collier avec les dents, une tapette à mouches avec la queue et une blague à tabac avec son scrotum. À mon avis, c’est là le minimum à en tir puisque c’est une façon de montrer aux défenseurs larmoyants de la licorne que celle-ci peut apporter au chasseur bien plus que le souvenir de quelques instants d’intense émotion et une corne pour trophée.

Pendant que j’en suis à ces énumérations, je me permettrai de vous dire que vous rateriez quelque chose si vous reveniez de votre safari sans avoir goûté, ne serait-ce qu’une fois, de la viande de licorne. Il n’y a rien de tel que de faire cuire une licorne sur un feu de camp pour terminer une chasse en beauté.(Et n’oubliez pas de laisser quelque chose pour les smerps, sinon ils pourraient bien décider que la viande de chasseur est aussi bonne que celle des licornes.)

Alors sortez ces talismans et ces amulettes, allez voir ces mages et ces sorciers, mettez ces appareils photo et ces fusils dans vos bagages … et bonne chasse !