Bien des saints ermites, manquant de compagnie, ont tenté d’évangéliser les animaux sauvages. Orphée se contentait de jouer de la lyre pour les charmer. Et toujours, la licorne était là, souvent au premier rang, comme devant Adam.

Le statut ontologique de l’animal, plus qu’une chose et moins qu’un homme, était aussi ambigu à la fin du Moyen Âge et à la Renaissance qu’il l’est aujourd’hui. D’un côté, la théologie chrétienne fondée sur le texte de la Genèse distinguait soigneusement l’homme et les bêtes, et soumettait celles-ci à celui-là, comme illustré par les nombreuses représentations d’Adam, fier et debout, nommant les animaux. Parallèlement, un autre courant de pensée qui trouvait son origine chez Aristote et dans les légendes d’Europe du Nord, insistait sur la continuité entre l’homme et les créatures vivantes et se glissait aussi parfois dans les textes chrétiens, notamment les vies de saints.

BNF, ms latin 9473, fol 176v.

Le modèle iconographique de Dieu créant les animaux, puis d’Adam les nommant, a été appliqué à d’autres scènes chrétiennes, mais non bibliques, faisant intervenir des bêtes sauvages mais pacifiées. Elles protègent Sainte Marie d’Égypte dans le désert, veillent sereinement le corps du premier martyr Saint Étienne, et surtout écoutent avec passion Saint Jean-Baptiste, Saint Blaise, Saint Roch, Saint Mammès de Césarée, Sainte Flore et quelques autres leur prêcher l’Évangile, qui dans le désert, qui dans la forêt.

La prédication aux bêtes sauvages, qui les rapproche de l’homme, est un classique de l’hagiographie légendaire médiévale. Sur les miniatures, le lion, le cerf et la licorne, les plus christiques des animaux, sont souvent au premier rang, donnant à la scène un caractère allégorique qui atténue ce qu’il pouvait y avoir de théologiquement problématique à trop assimiler l’animal à l’homme.

Si Saint François d’Assise, patron des animaux, n’a guère été représenté avec une licorne, c’est parce qu’il parlait surtout aux oiseaux et est sans doute venu trop tard dans une Italie où les quadrupèdes unicornes étaient rares. Je n’ai trouvé qu’un tableau du XVIIIe siècle, donc tardif, où une licorne de mer figure parmi ses auditeurs.

Les Métamorphoses d’Ovide sont un long poème latin, suite de récits allant de la création du monde à l’époque d’Auguste, dans un univers mythologique gréco-latin, donc païen. Nul, bien sûr, n’y est jamais changé en licorne. Rédigées au début du XIVe siècle, Les Métamorphoses d’Ovide moralisées en reprennent la structure dans un contexte plus chrétien et furent un des textes les plus recopiés, et les plus enluminés, de la fin du Moyen Âge.

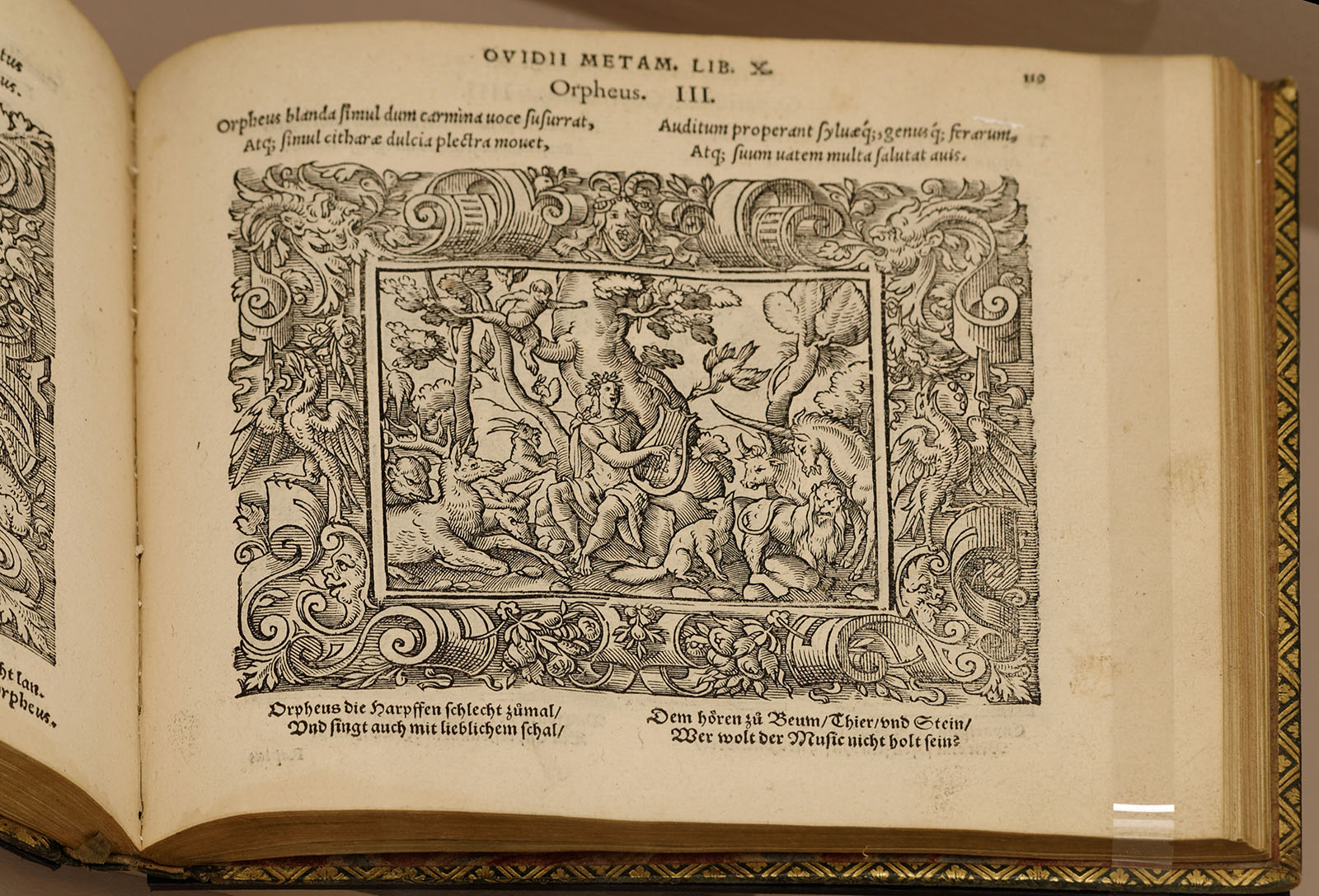

Après son retour des enfers, le poète Orphée, triste et vieux, mène une vie solitaire que seule la musique égaie parfois. Le chant de sa lyre est si beau qu’il captive même les bêtes féroces, qui se réunissent en paix autour de l’artiste. Dieu créait les animaux, Adam les nommait, Saint Jean-Baptiste et quelques autres leur prêchaient l’Évangile, Orphée les charme, mais la composition scénique reste la même, un personnage central entouré d’animaux calmes et attentifs. Revenu des enfers, Orphée devient dans l’Ovide moralisé médiéval une figure christique, et la blanche licorne conserve donc sa place, souvent au premier rang des auditeurs[1].

.

Lorsque, à la Renaissance, l’Ovide moralisé est délaissé pour laisser la place aux Métamorphoses redécouvertes, le modèle iconographique reste inchangé. Comme dans les images de la Genèse, dragons et griffons se font rares puis disparaissent, mais la licorne garde sa place.

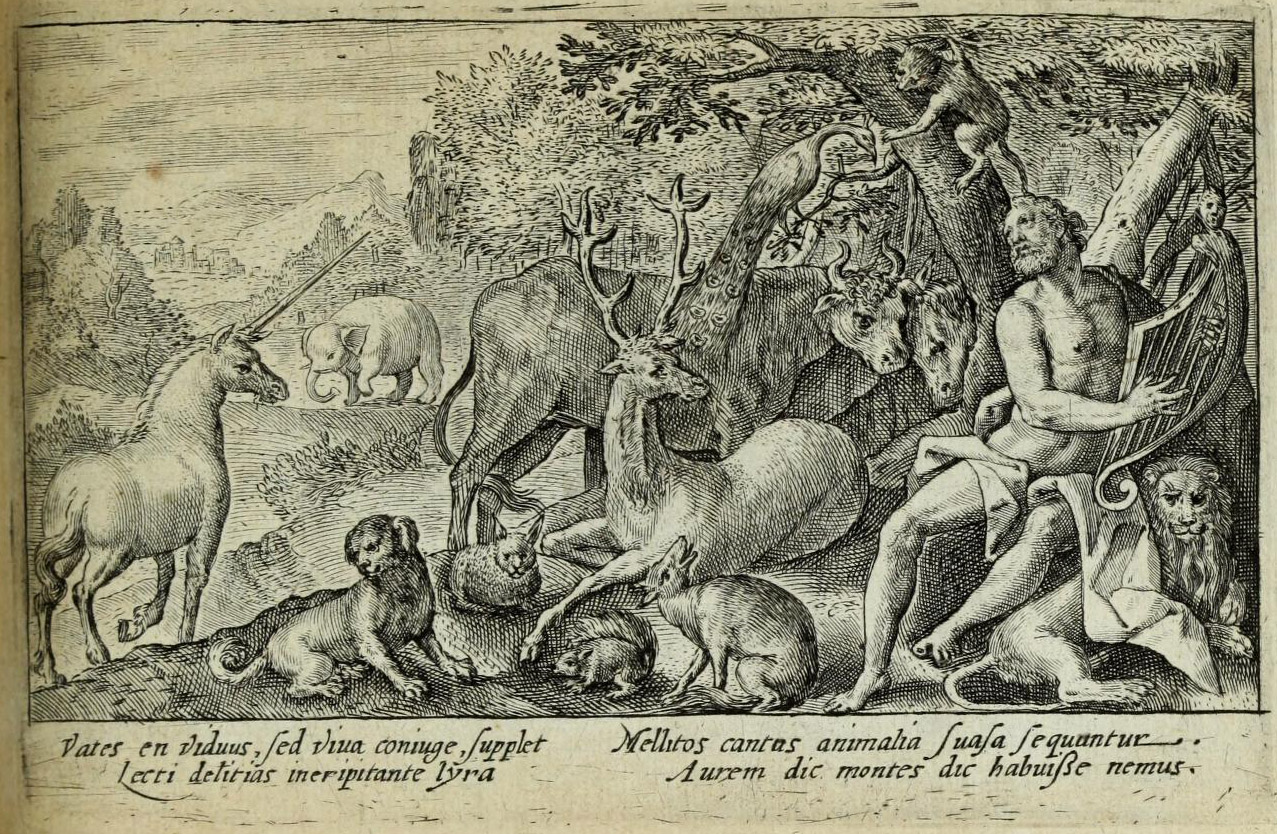

Orphée charmant les animaux resta, jusqu’au XVIIIe siècle, un exercice quasi-obligé du répertoire des peintres et graveurs, peut-être parce que, les thèmes chrétiens passant de mode, c’était la seule scène classique et profane à la disposition d’artistes qui devaient montrer, comme c’est encore le cas aujourd’hui, qu’ils pouvaient représenter avec réalisme toute la nature morte et surtout vivante.

Chaque musée européen a depuis, sur ses murs ou dans sa réserve, au moins un tableau, une gravure, une médaille représentant l’aède jouant de la lyre dans la forêt, parfois devant la bouche fumante des enfers, pour un auditoire bestial et attentif. Les deux frères flamands Jacob et Rolandt Savery, ont bien dû peindre cette scène une trentaine de fois, et la licorne est toujours là, tandis que les autres créatures merveilleuses du bestiaire médiéval tendent à disparaître des peintures.

Elle est là aussi, tout comme le griffon, dans le poème de Tristan l’Hermite, L’Orphée, en 1641 :

Là se viennent coucher en diverse posture

Cent animaux divers de forme & de nature :

La frauduleuse Hyène, & de qui la beauté

Sous un port innocent cache sa cruauté.

Le Cheval glorieux, simbole de la guerre,

Le Linx aux yeux perceants, dont l’eau se change en pierre.

L’Escurieu sautelant qui n’a point de repos,

La Marmote assoupie et le Singe dispos.

Le Castor y fait voir sa longue pane rousse,

Le Por espic ses trais dont luy-mesme est la trousse.

Le Tigre y met au jour son beau gris argenté

Qu’avec art la nature a si bien moucheté.

[…]

Là, se vient présenter la Martre Zibeline,

Là, se laisse ravir la pure et blanche Hermine.

Le chat que al Lybie enfante en ses ardeurs,

Y fait profusion de ses bonnes odeurs:

Le Grifon de son or, & l’aimable Licorne.

Y donne pour tribut sa précieuse corne.

Album de tournois et parades de Nuremberg, circa 1650.

Metropolitan Museum, New York

Plus près de nous Gustave Moreau, puis Reiner Maria Rilke, puis Jean Cocteau, ont peint, écrit, monté ou filmé Orphée et les licornes, mais séparément, comme s’ils relevaient de la même esthétique, mais pas, finalement, de la même histoire.

et chacun de vous se retourne sur son Eurydice de fumée qui du regard même se brouille évanouissante sans surseoir ne reste que la licorne du soir fouillant dans le tuf du soir et son gros œil d’escarboucle tourne câlin de gêne embrumée ― Jacques Roubaud, ∈

[1] Julia Drobinsky, Le cycle d’Orphée dans l’Ovide moralisé de Rouen, et Stefania Cerrito, L’Ovide moralisé à l’aube de la Renaissance, in Cahiers de recherches médiévales et humanistes, 2015.