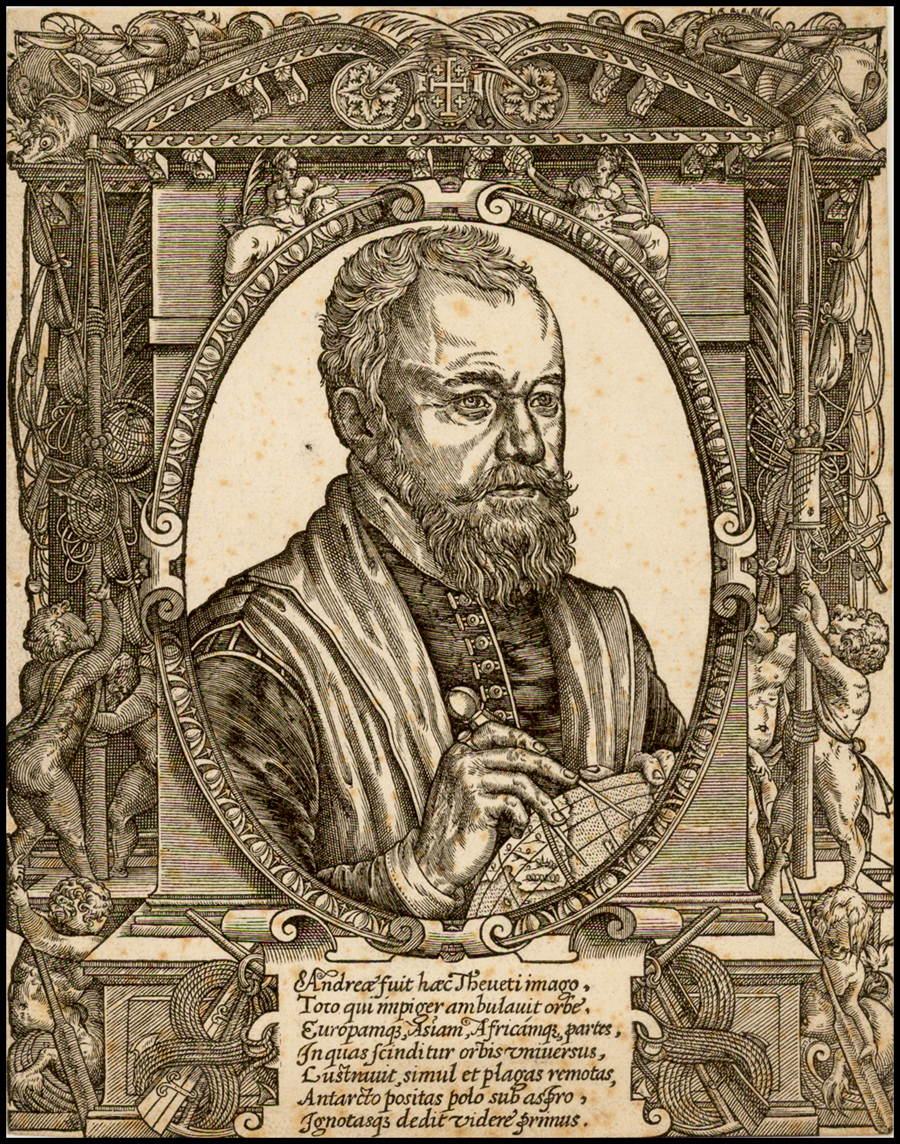

Je ne pouvais bien sûr pas mettre dans mon livre l’intégralité des textes d’André Thévet sur la licorne et ses cousins Camphur et Pirassoipi. Voici donc les passages des Singularités de la France Antarctique et le la Cosmographie Universelle consacrés aux quadrupèdes unicornes, suivis de quelques autres textes montrant comment ils ont été reçus par les contemporains du cosmographe.

Voici l’intégralité des passages qu’André Thévet consacre, dans ses différents ouvrages, aux quadrupèdes unicornes :

Les Singularités de la France antarctique autrement nommée Amérique et de plusieurs terres et îles découvertes de notre temps, par F. André Thevet, natif d’Angoulême, Paris, 1557.

Chapitre XXII : Du Promontoire de Bonne Espérance

…Il s’y trouve aussi grande quantité d’ânes sauvages, et une autre espèce portant une corne entre les deux yeux , longue de deux pieds. J’en vis une étant en la ville d’Alexandrie, qui est en Égypte, qu’un seigneur turc apportait de Mecha, laquelle il disait avoir même vertu contre le venin, comme celle d’une licorne. Aristote appelle cette espèce d’âne à corne, âne des Indes.

Chapitre XXIII : De l’Île de Madagascar

De bêtes il y a l’éléphant en grand nombre, deux sortes de bêtes unicornes, dont l’une est l’âne indique, n’ayant le pied fourché, comme ceux qui se trouvent au pays de Perse, l’autre est ce que l’on appelle Oryx ou pied fourchu. Il ne s’y trouve point d’ânes sauvages, sinon en terre ferme. Qu’il y ait des licornes, je n’en ai eu aucune connaissance. Vrai est qu’étant aux Indes Amériques quelques sauvages nous vinrent voir de bien soixante ou quatre vingt lieues, lesquels comme nous les interrogions de plusieurs choses nous récitèrent qu’il y avait grand nombre de certaines bêtes, grandes comme une espèce de vaches sauvages qu’ils ont, portant une seule corne au front, longue d’une brasse ou environ. Mais que ce soient licornes ou onagres, je n’en puis rien assurer, n’en ayant eu autre connaissance.

La Cosmographie universelle d’André Thevet, cosmographe du Roi, illustrée de diverses figures des choses plus remarquables vues par l’auteur et inconnues de nos anciens et modernes , Paris, 1575.

Tome I, Livre III, chapitre 16, fol.95: De l’Île de Triste, du Basilic, Naharaph, bête farouche, et rêveries des anciens.

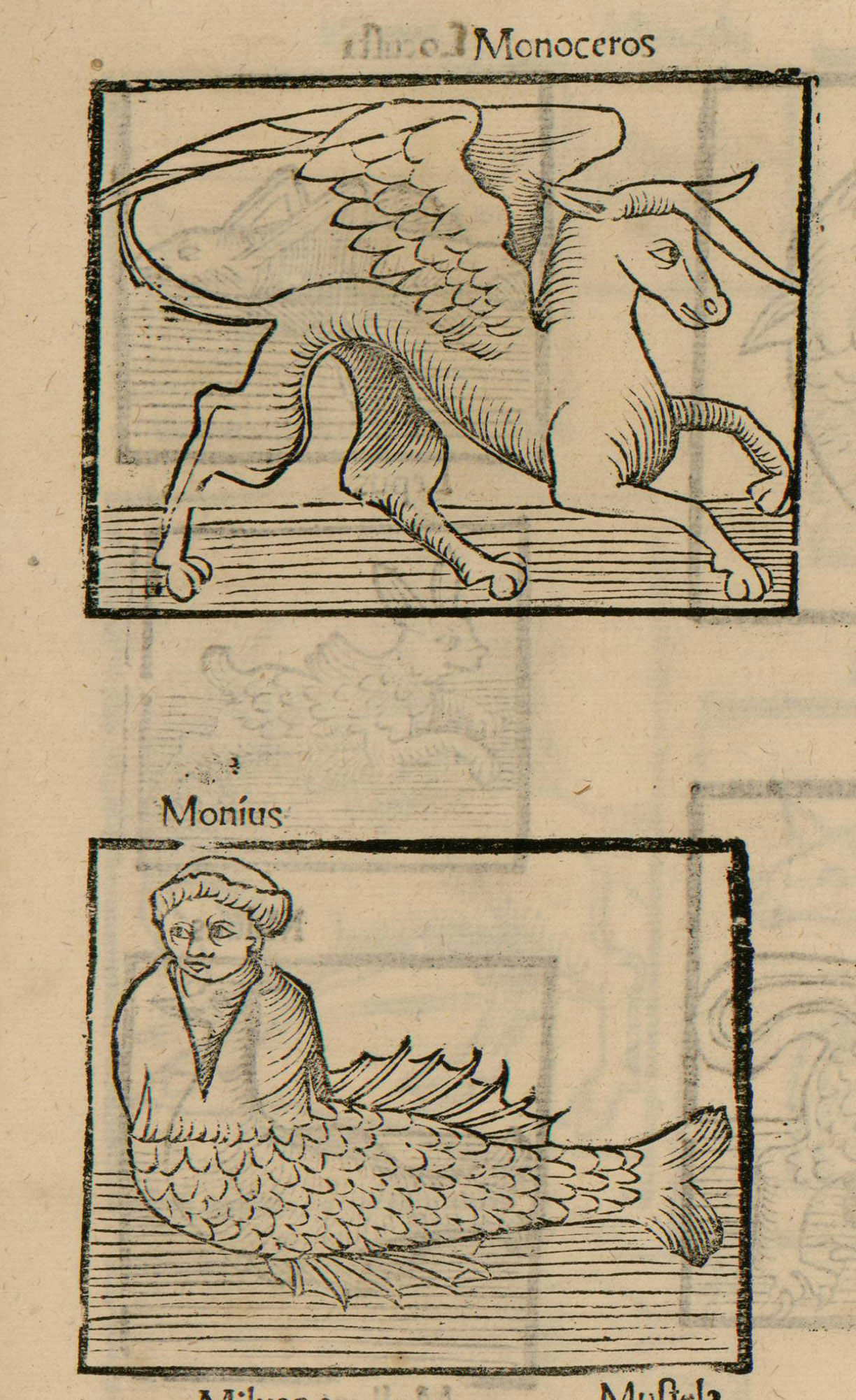

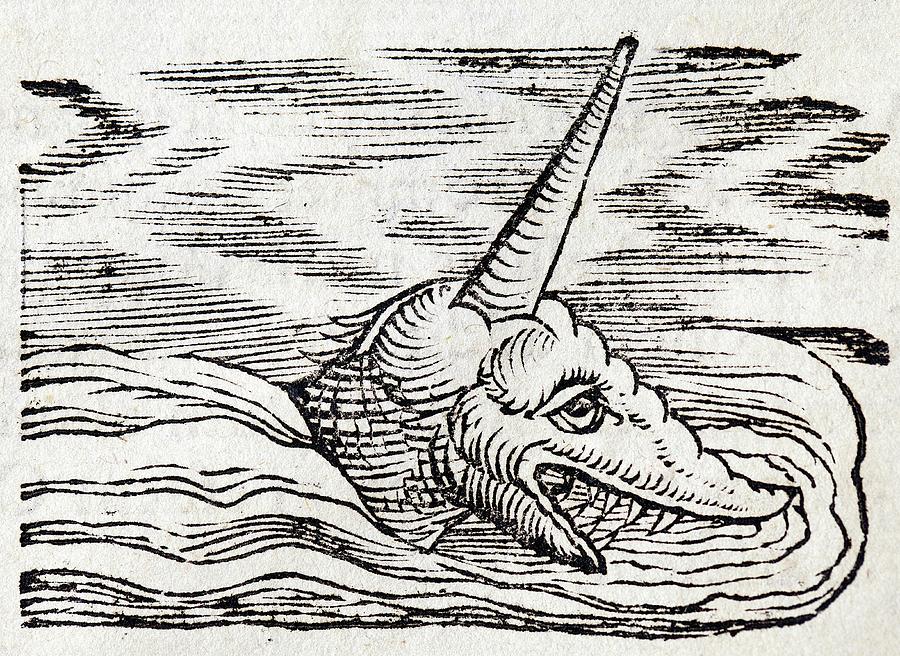

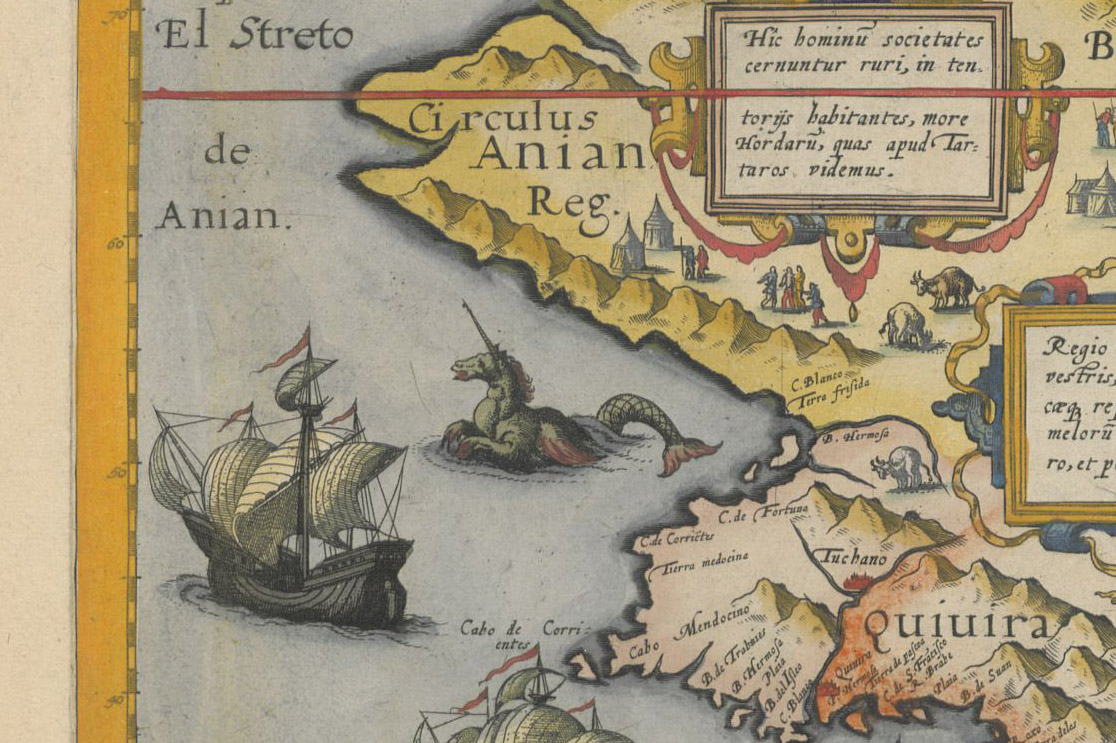

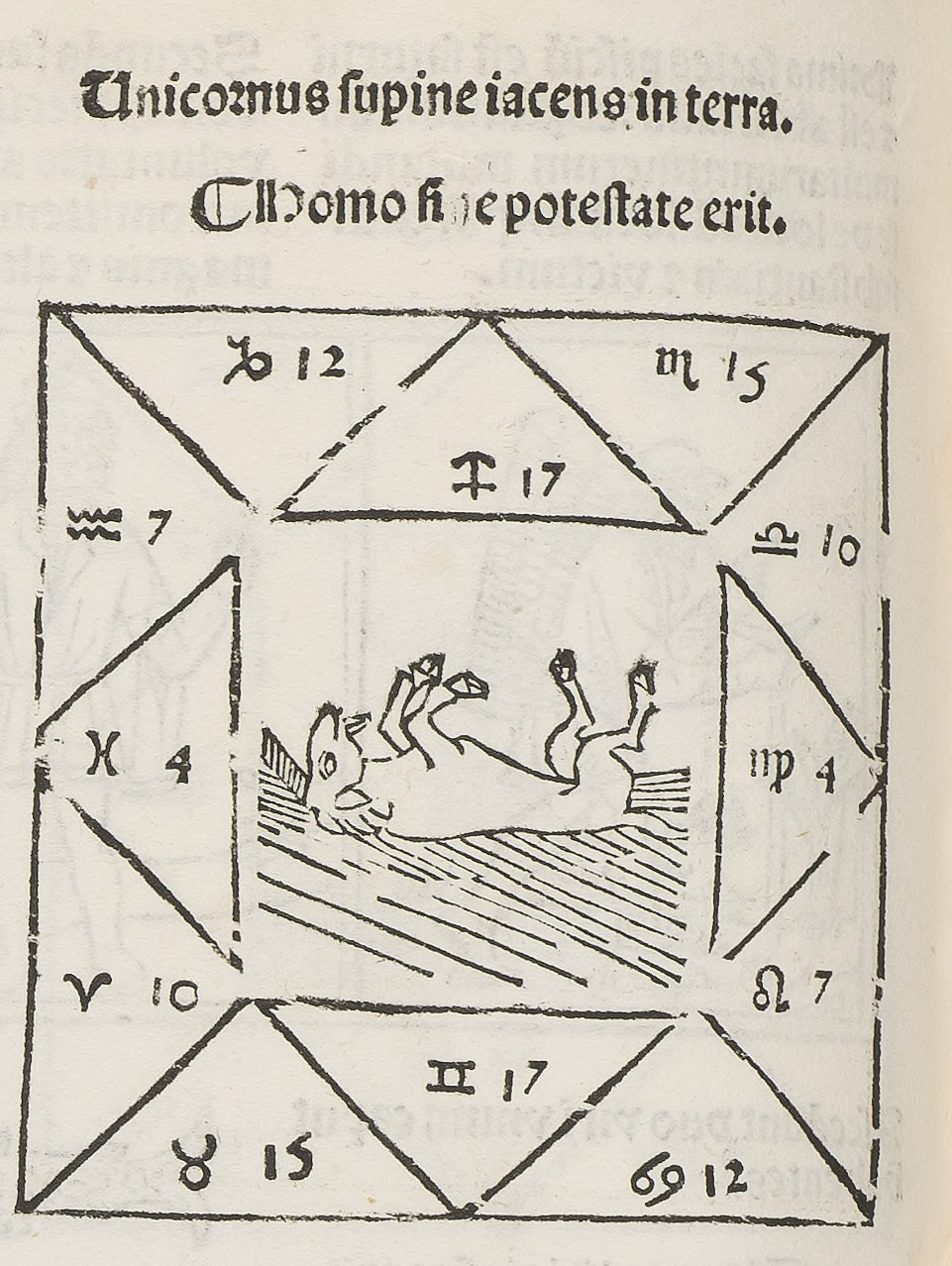

Davantage, entre ce promontoire et celui des Courantes, ainsi appelé à cause que la mer est si courante, que vous jugeriez à la voir que ce fut une rivière… Là se trouvent plusieurs sortes d’animaux, différents en espèce de ceux de la Basse Afrique, entre autres un que ceux du pays nomment Naharaph, et d’autres Monocéros, ayant la tête et crin d’un cheval. Or quoique cette bête se plaise et aime près de la mer et autres lieux marécageux, si n’est-ce pourtant le cheval marin [hippopotame], et moins ce qu’on estime la licorne. Car si on veut dire que sa corne ait les mêmes propriétés et vertus contre le venin, aussi bien a celle du rhinocéros. Et qui plus est le monocéros fait la guerre contre l’éléphant et autres bêtes farouches. Mais j’estime plutôt que les licornes, qu’on appelle et que j’ai vues ès maisons des princes et grands seigneurs gardées comme choses très exquises et précieuses, sont du monocéros et non d’un autre animal.

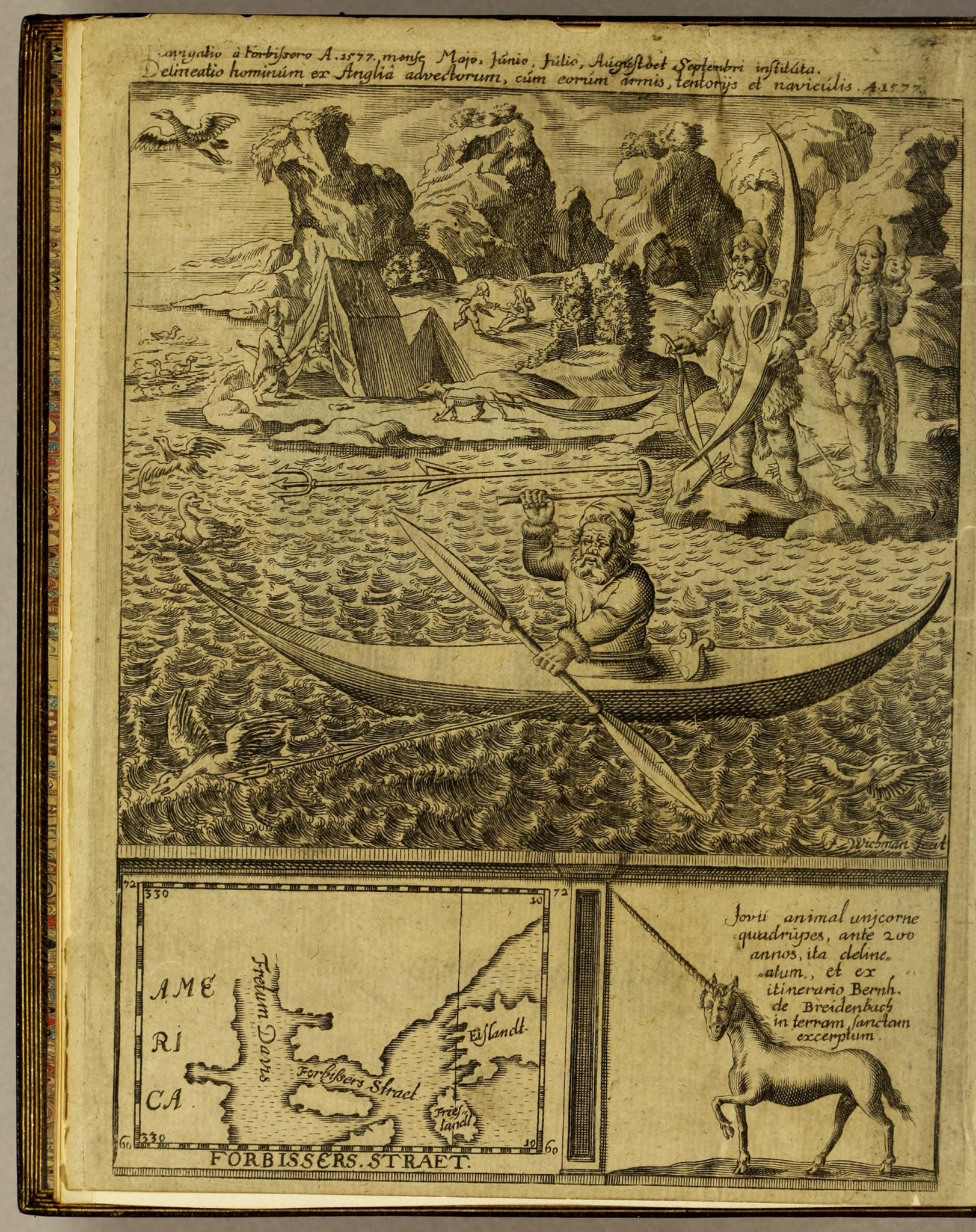

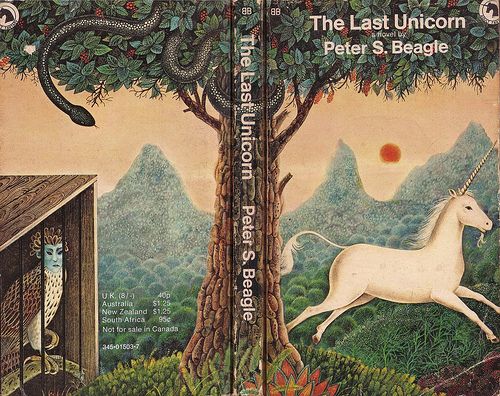

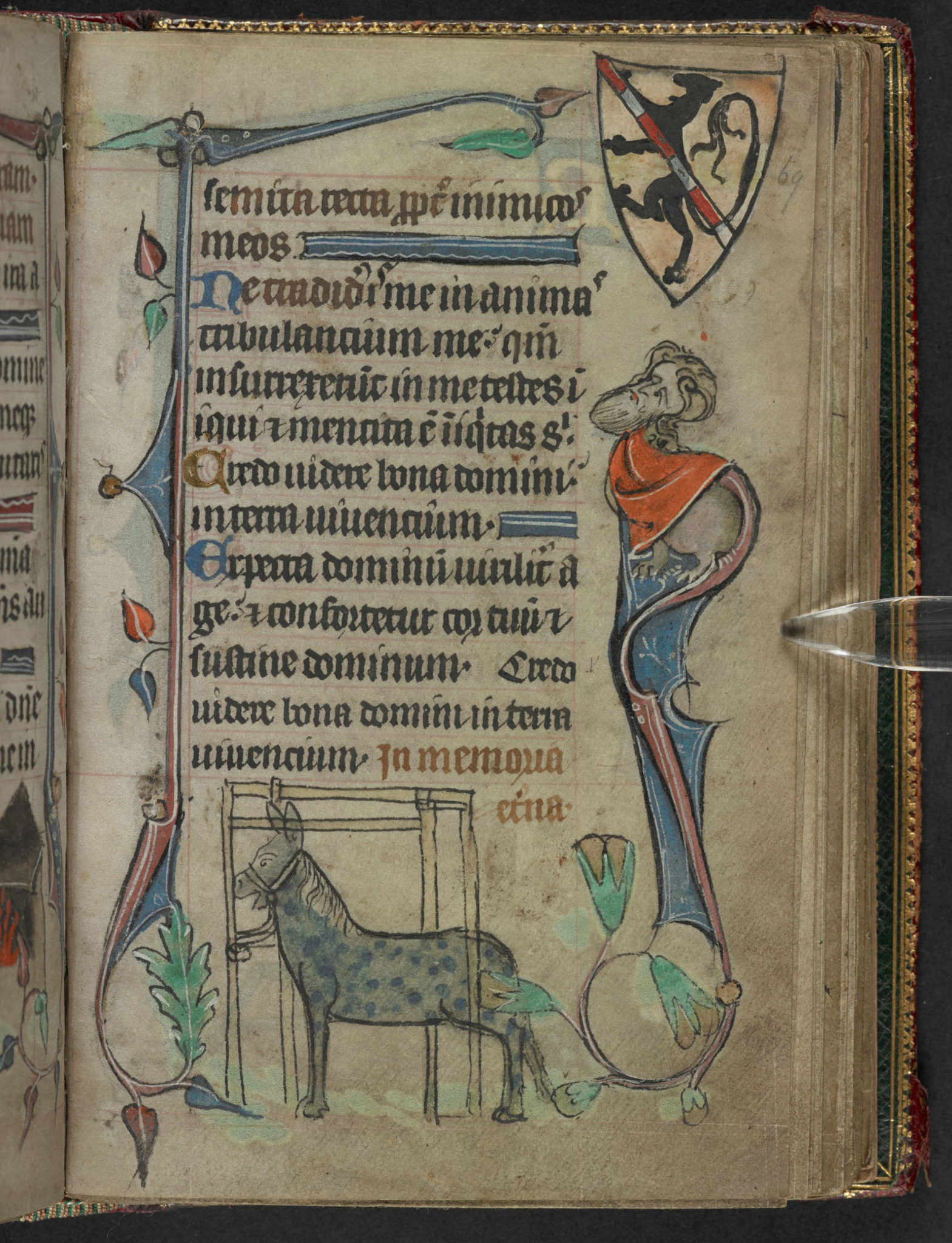

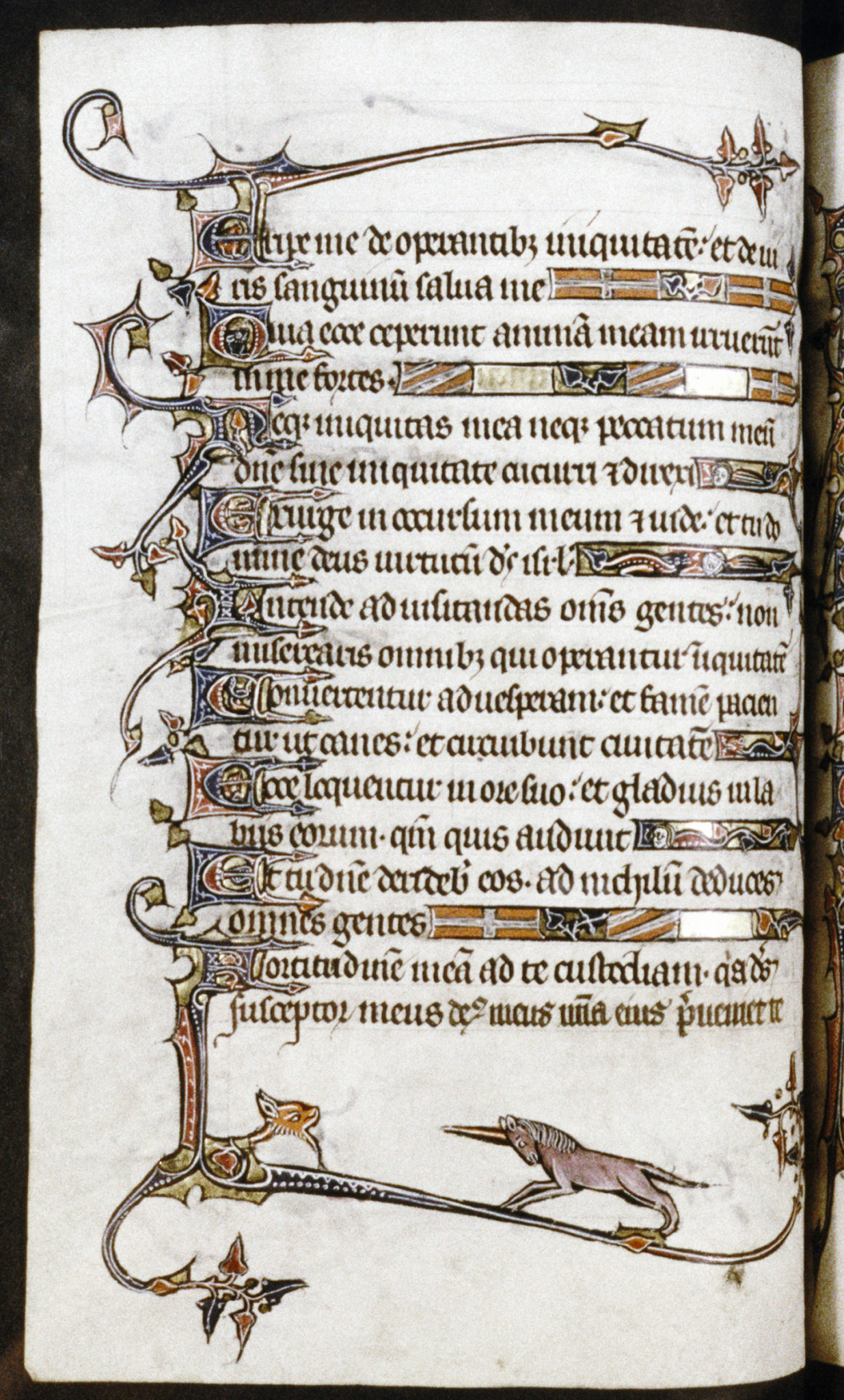

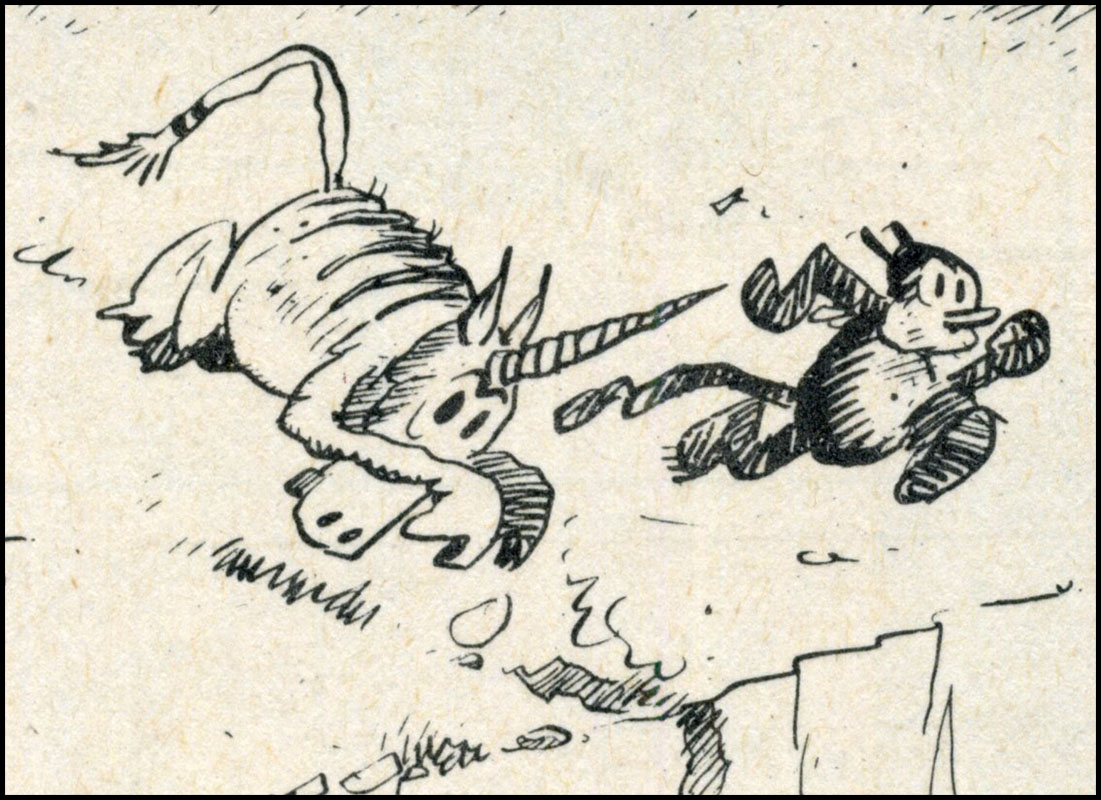

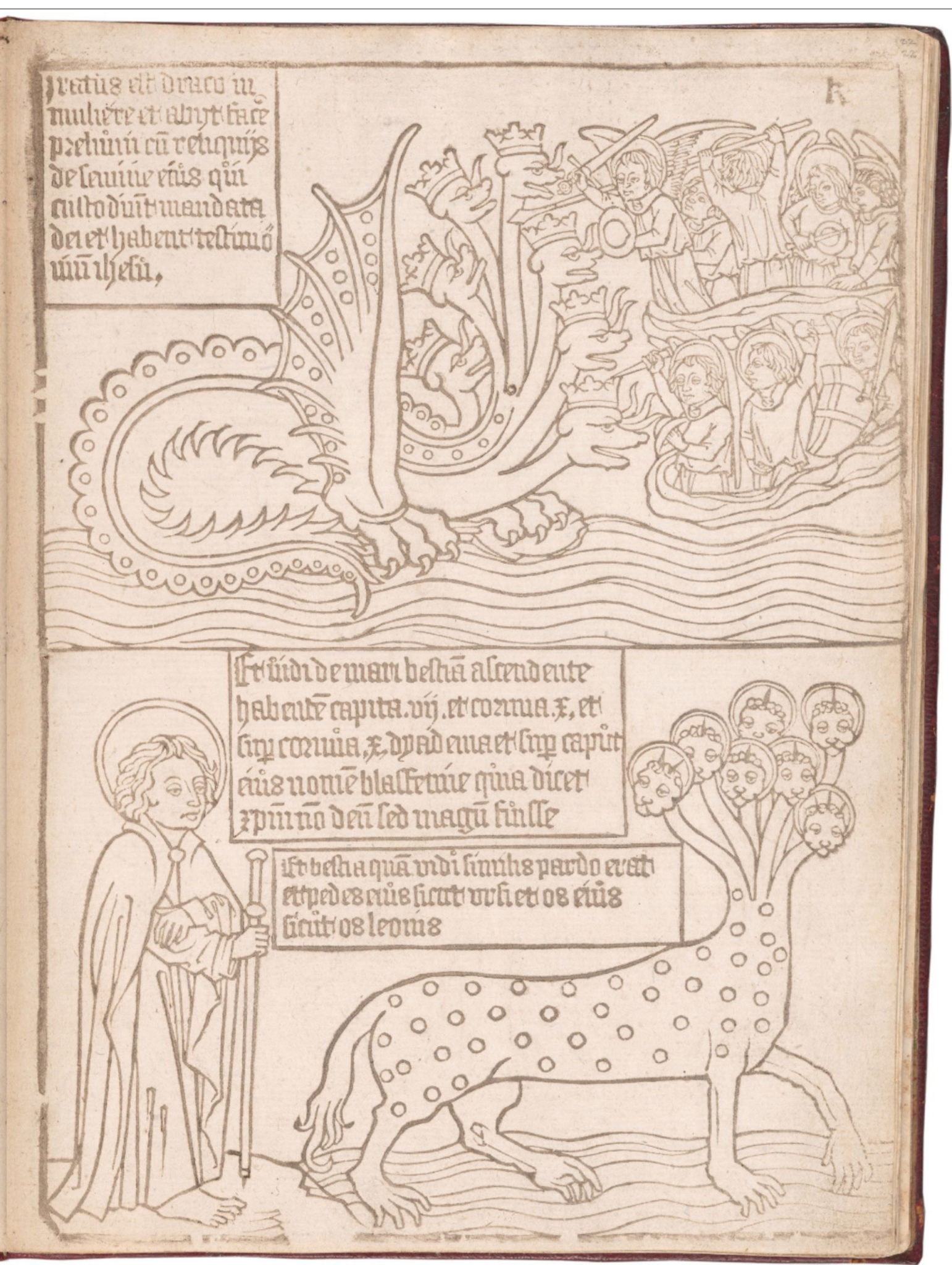

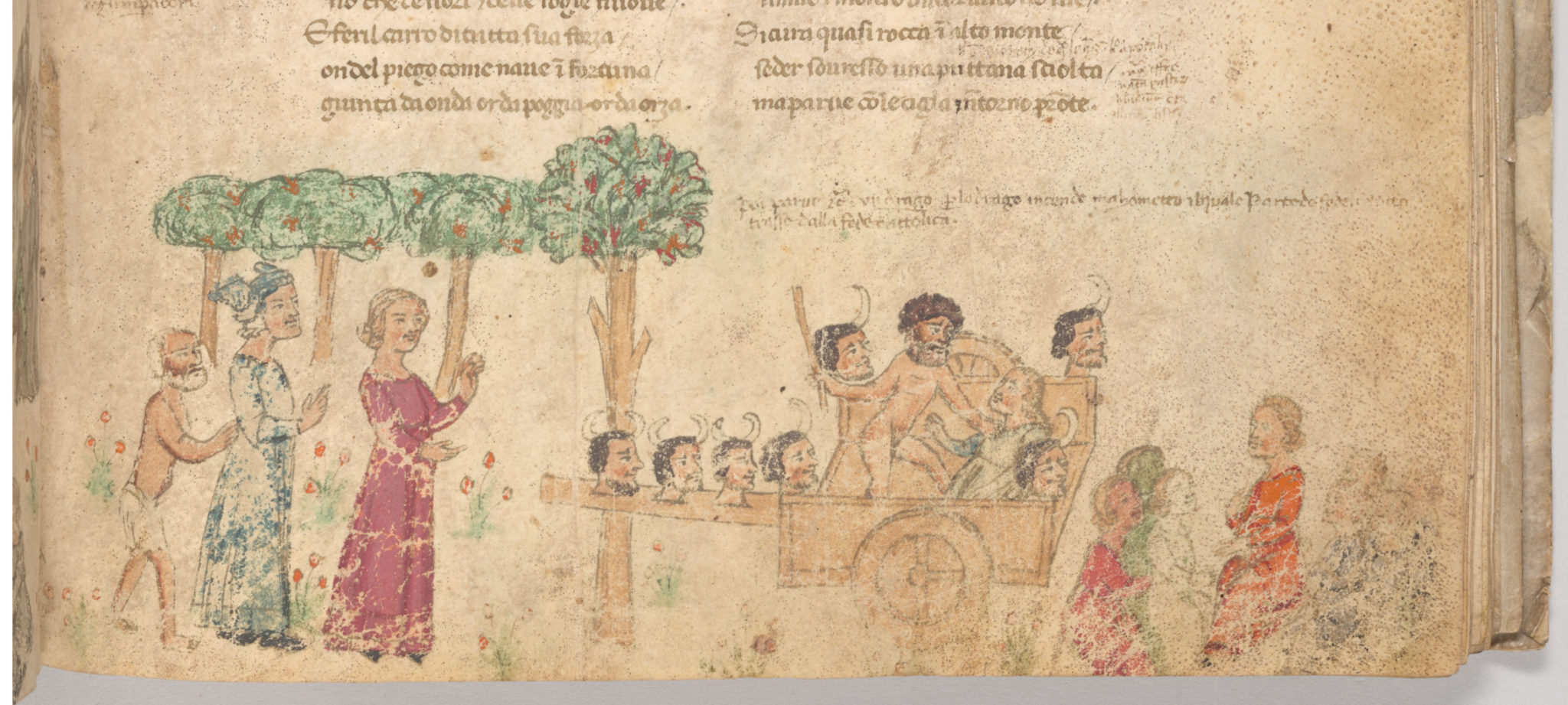

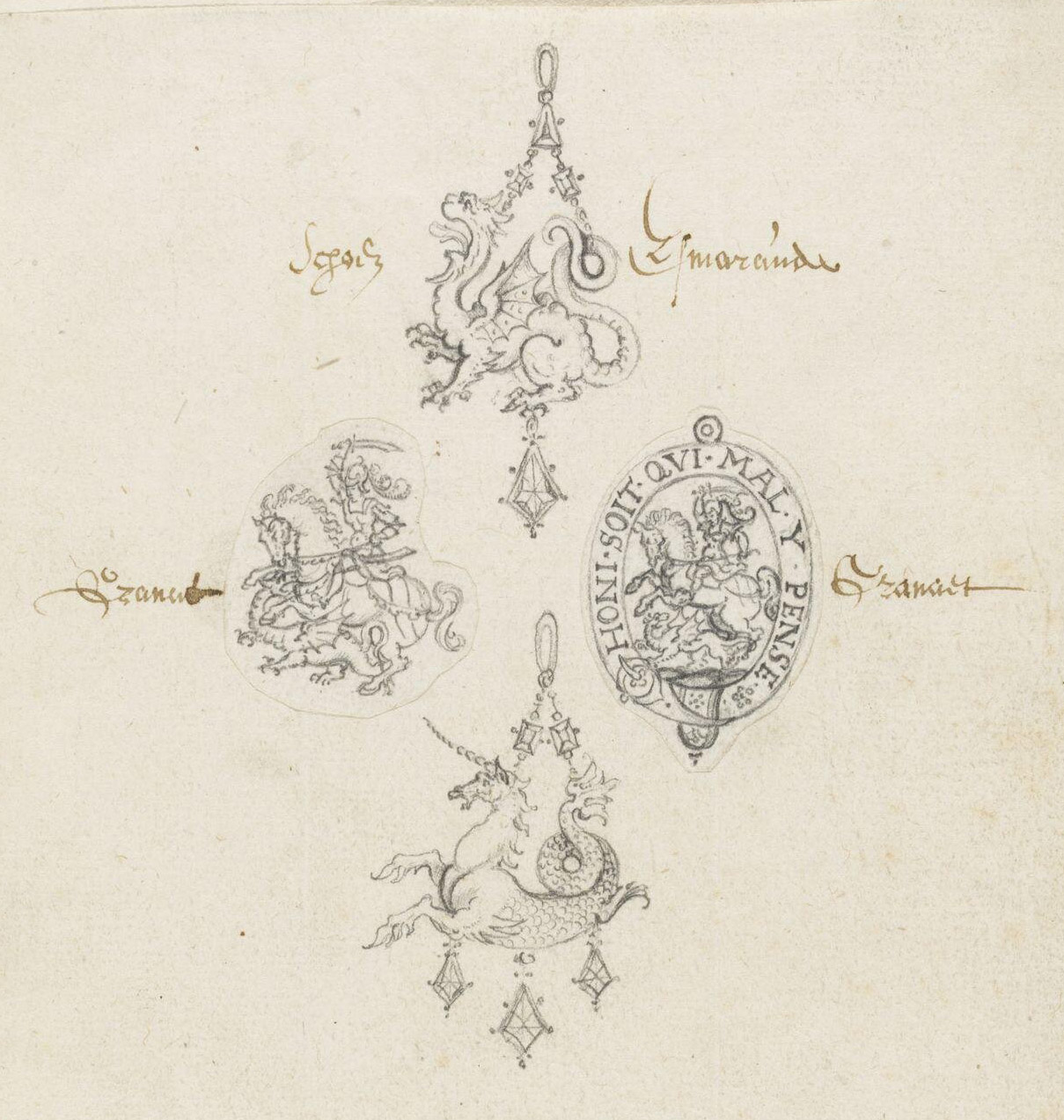

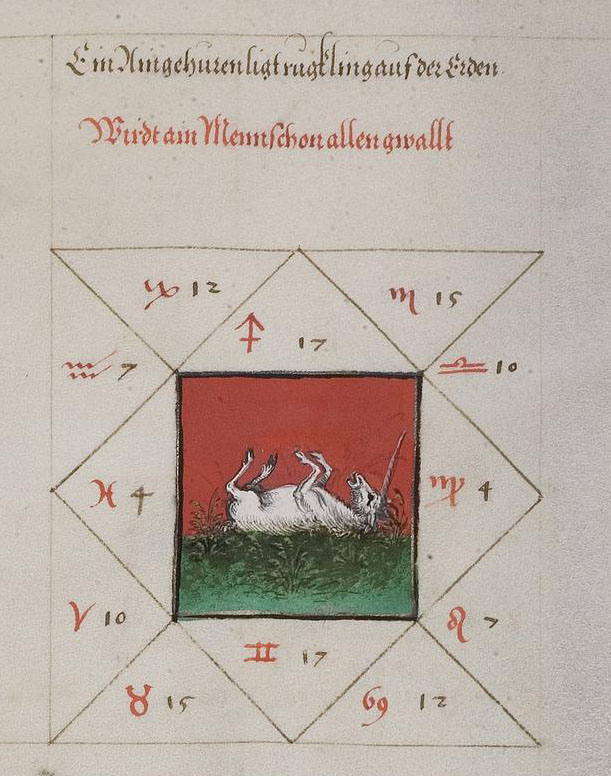

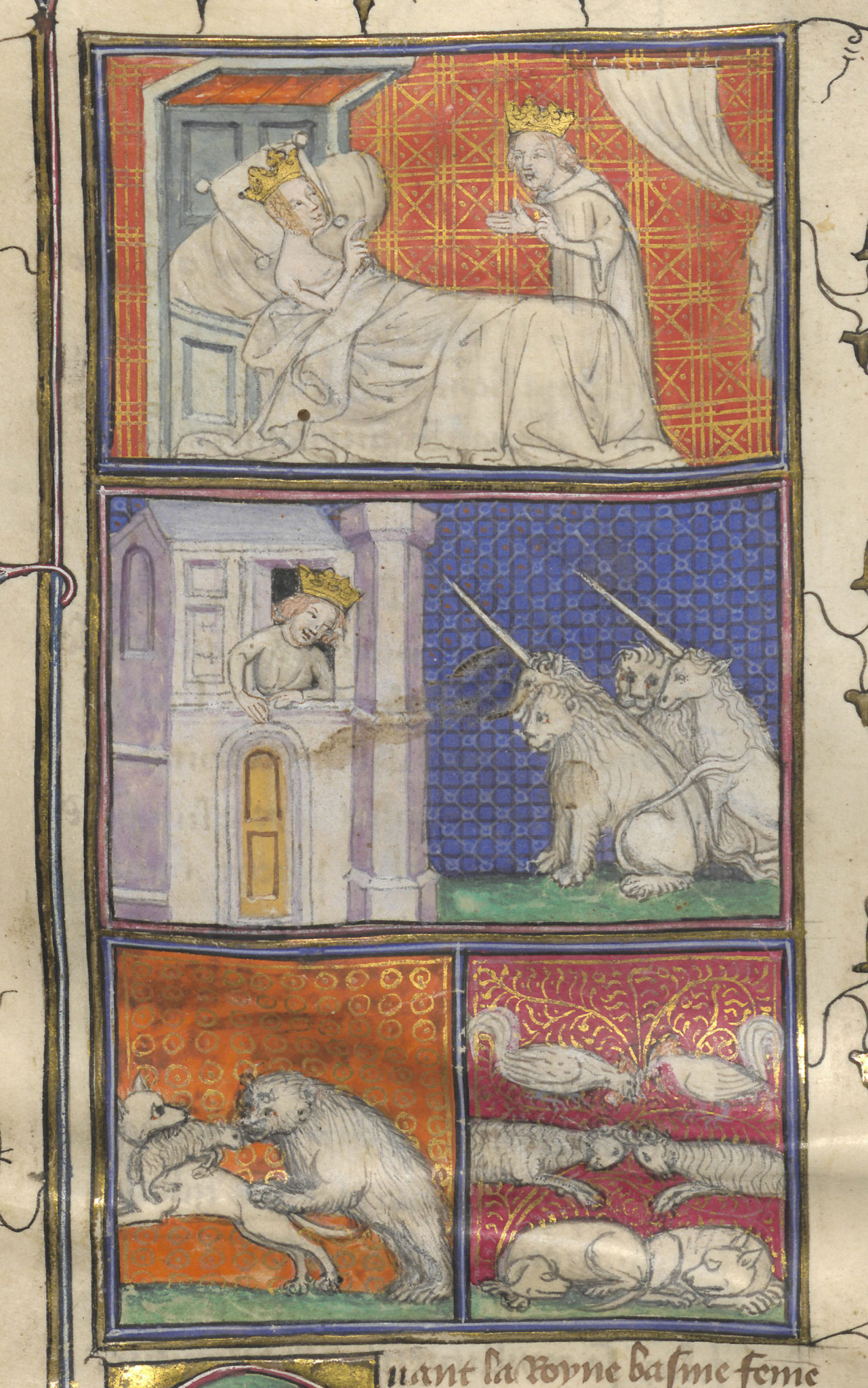

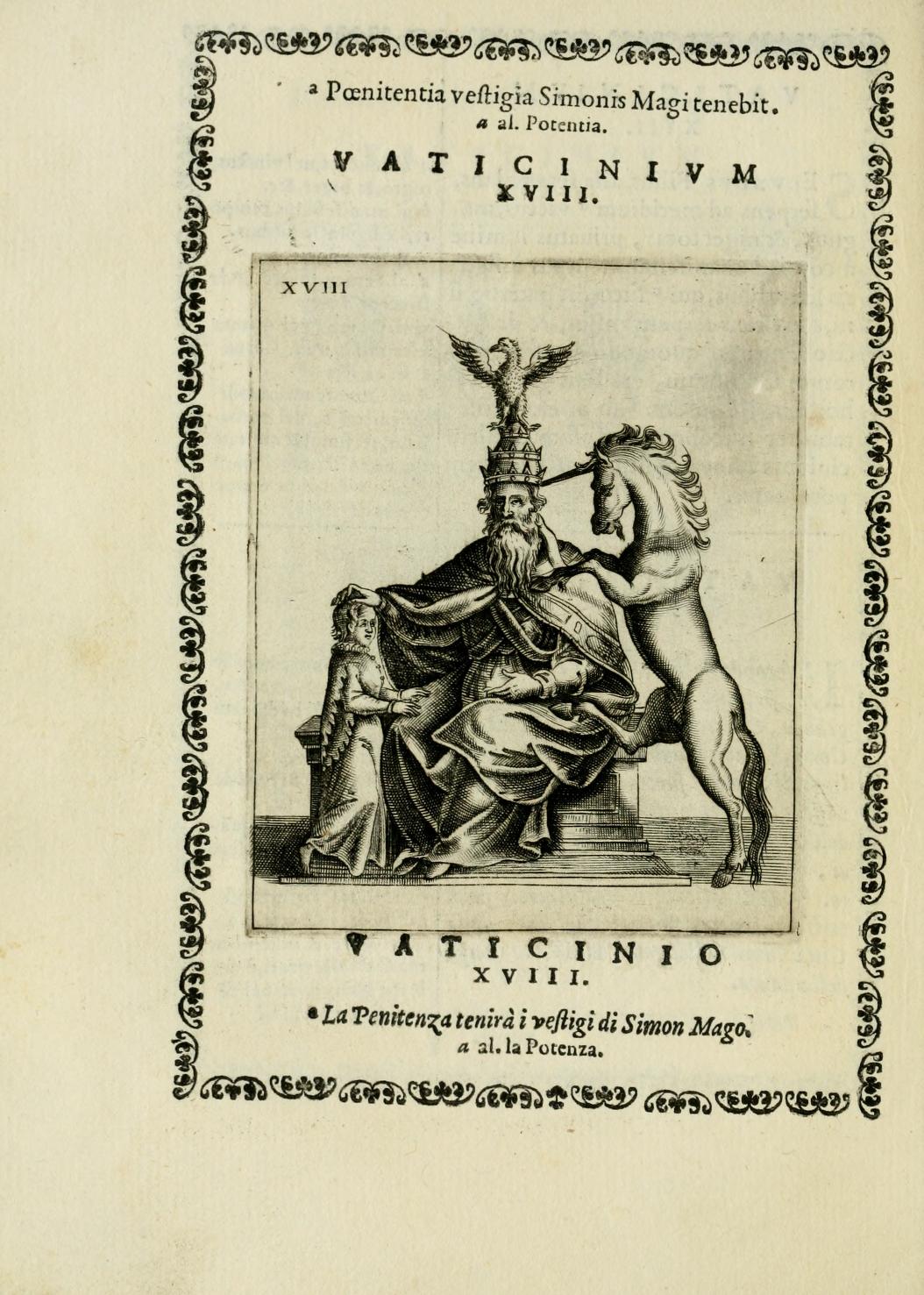

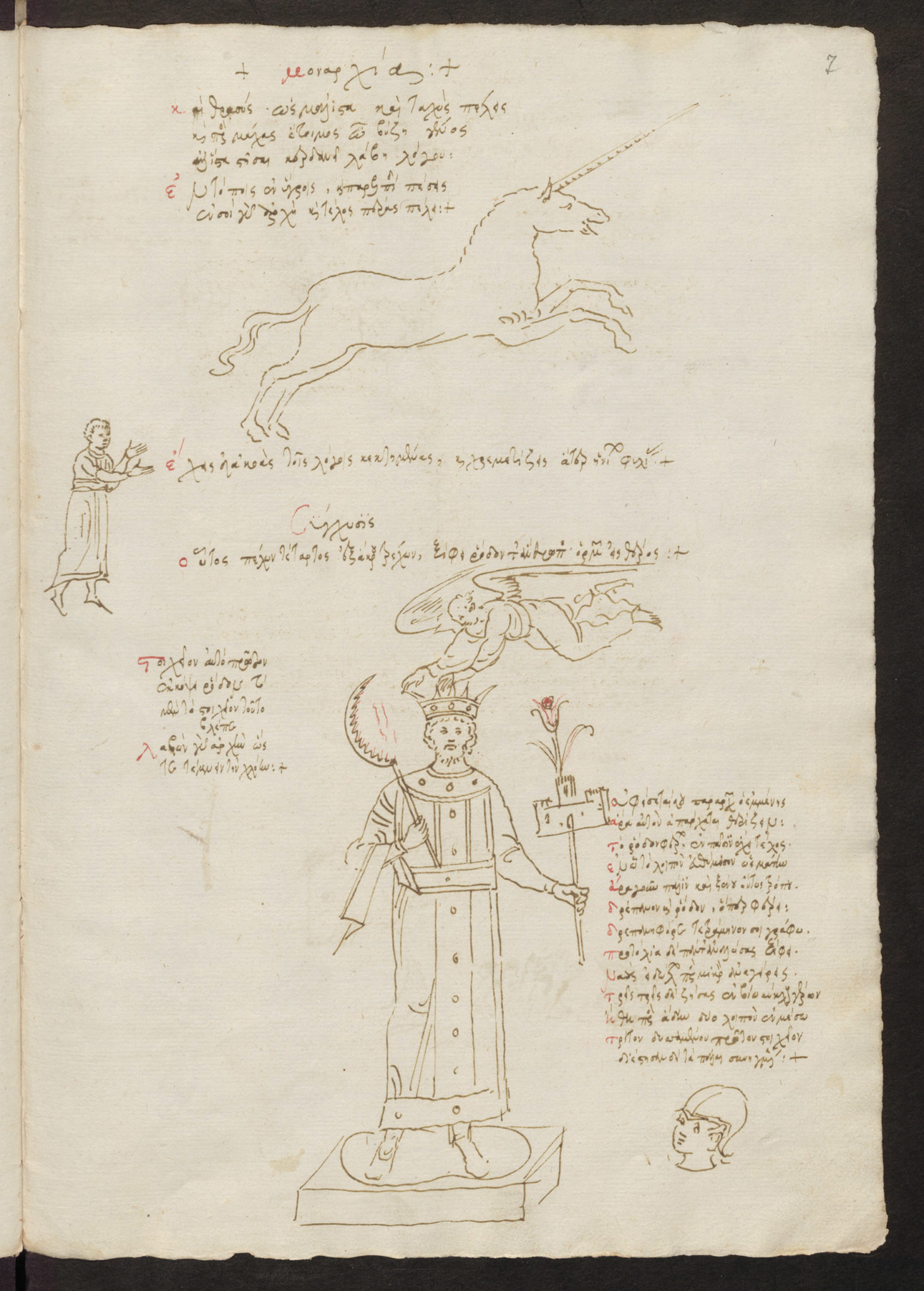

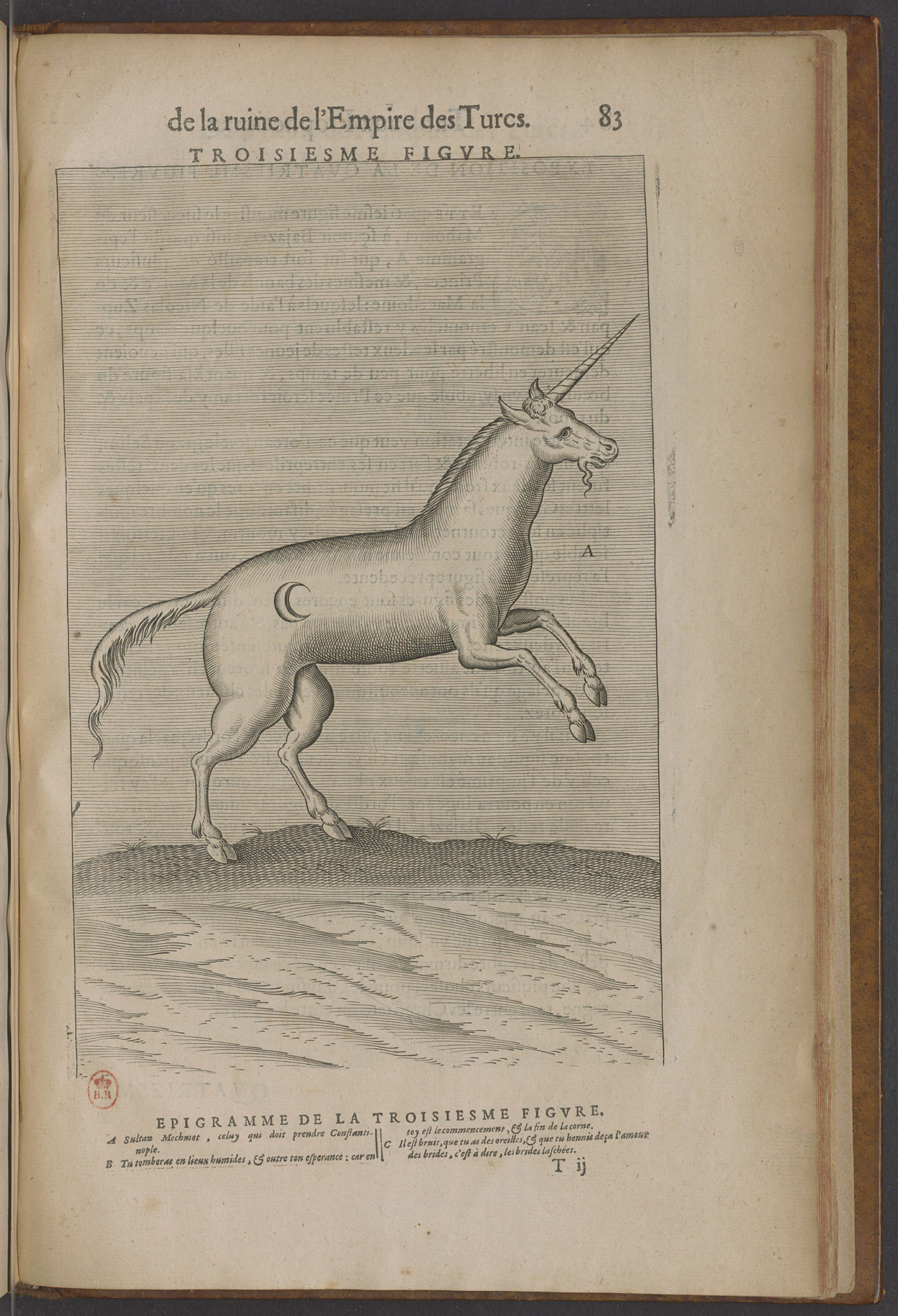

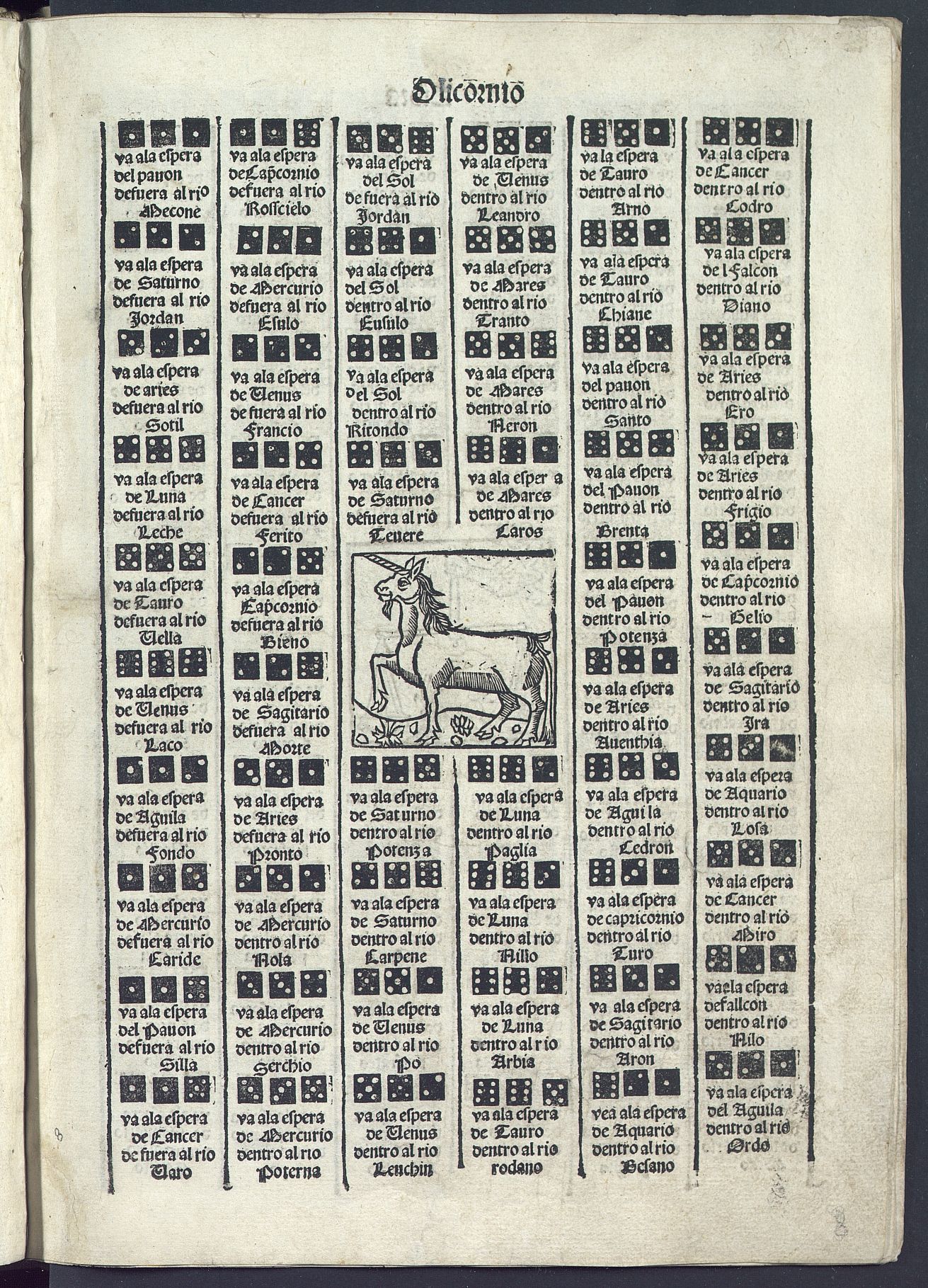

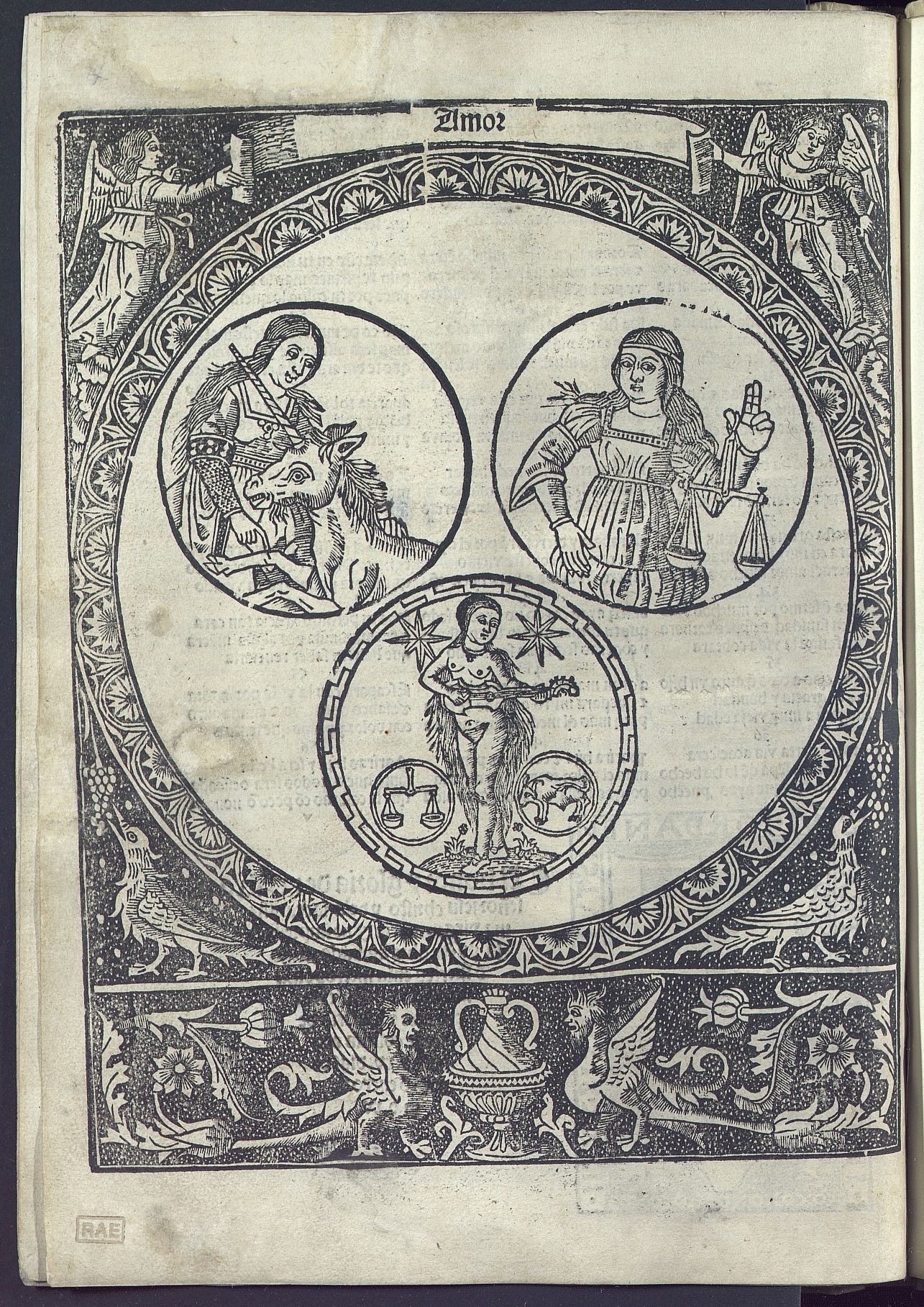

Notez la silhouette de l’animal, entre licorne et lama, et les bolas utilisés pour le capturer.

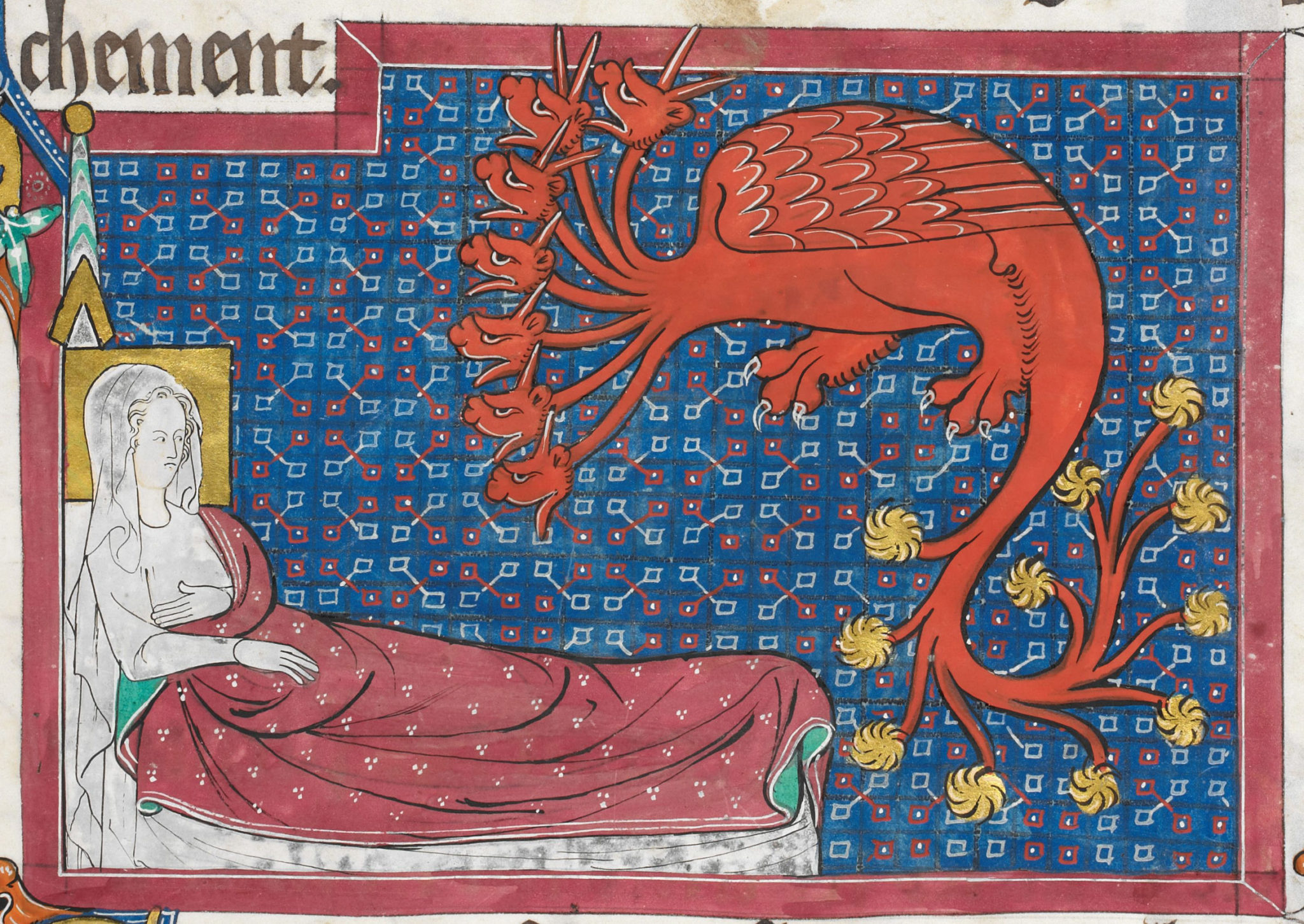

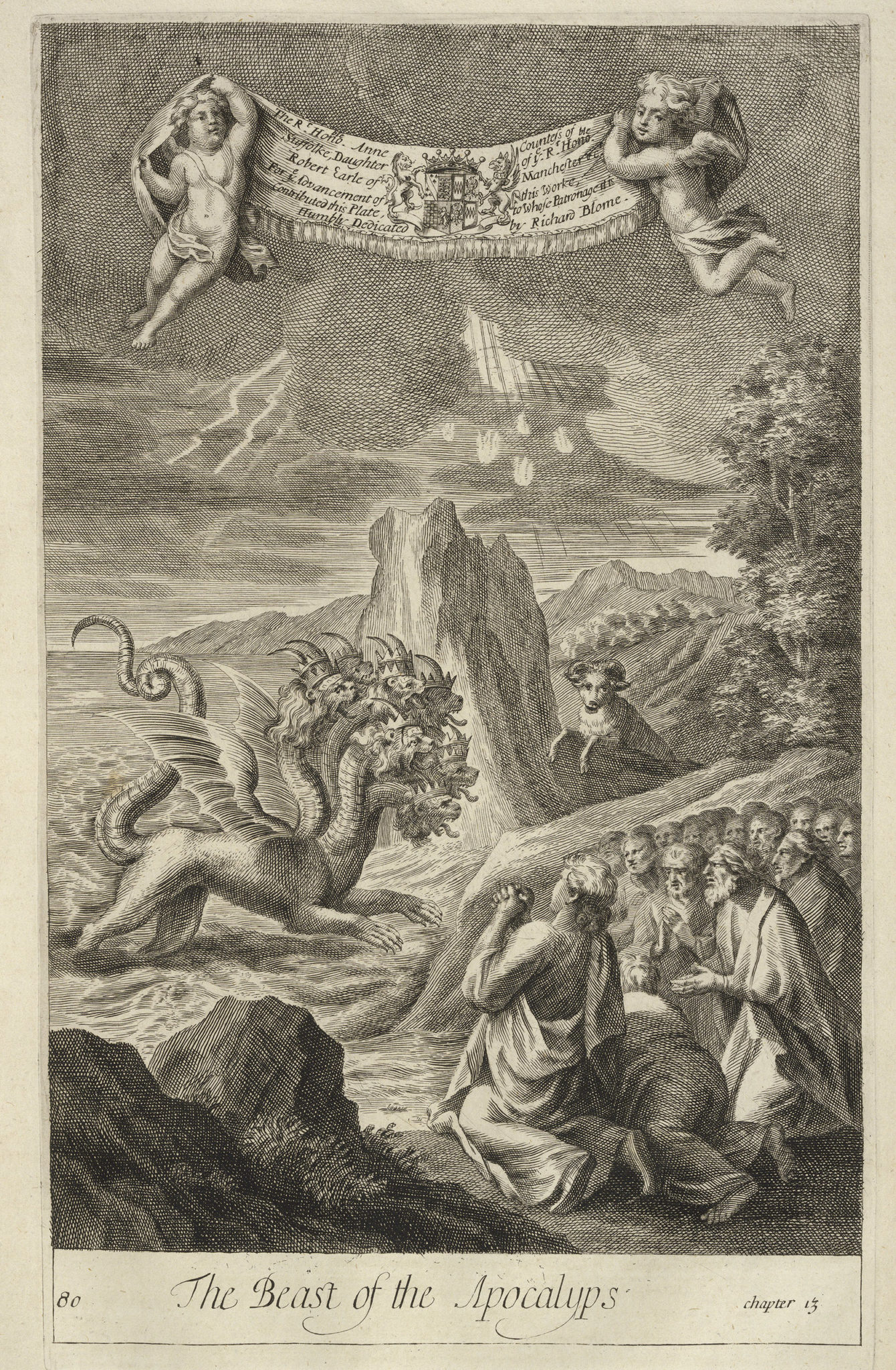

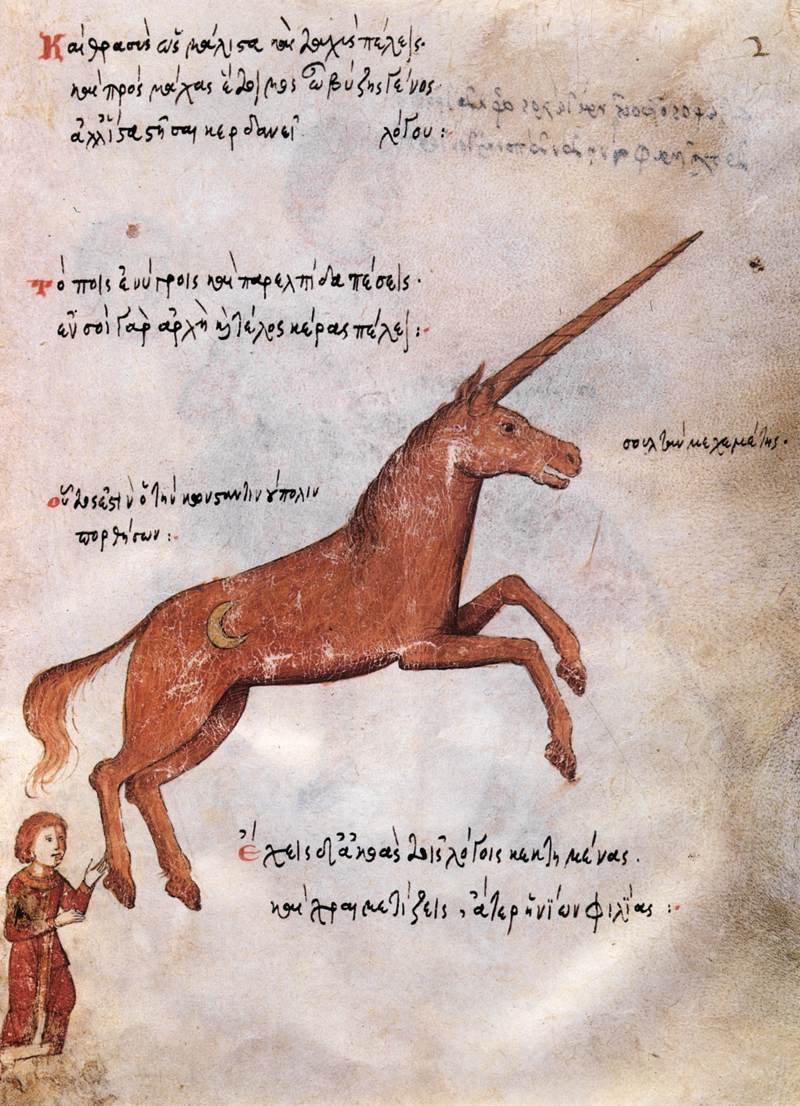

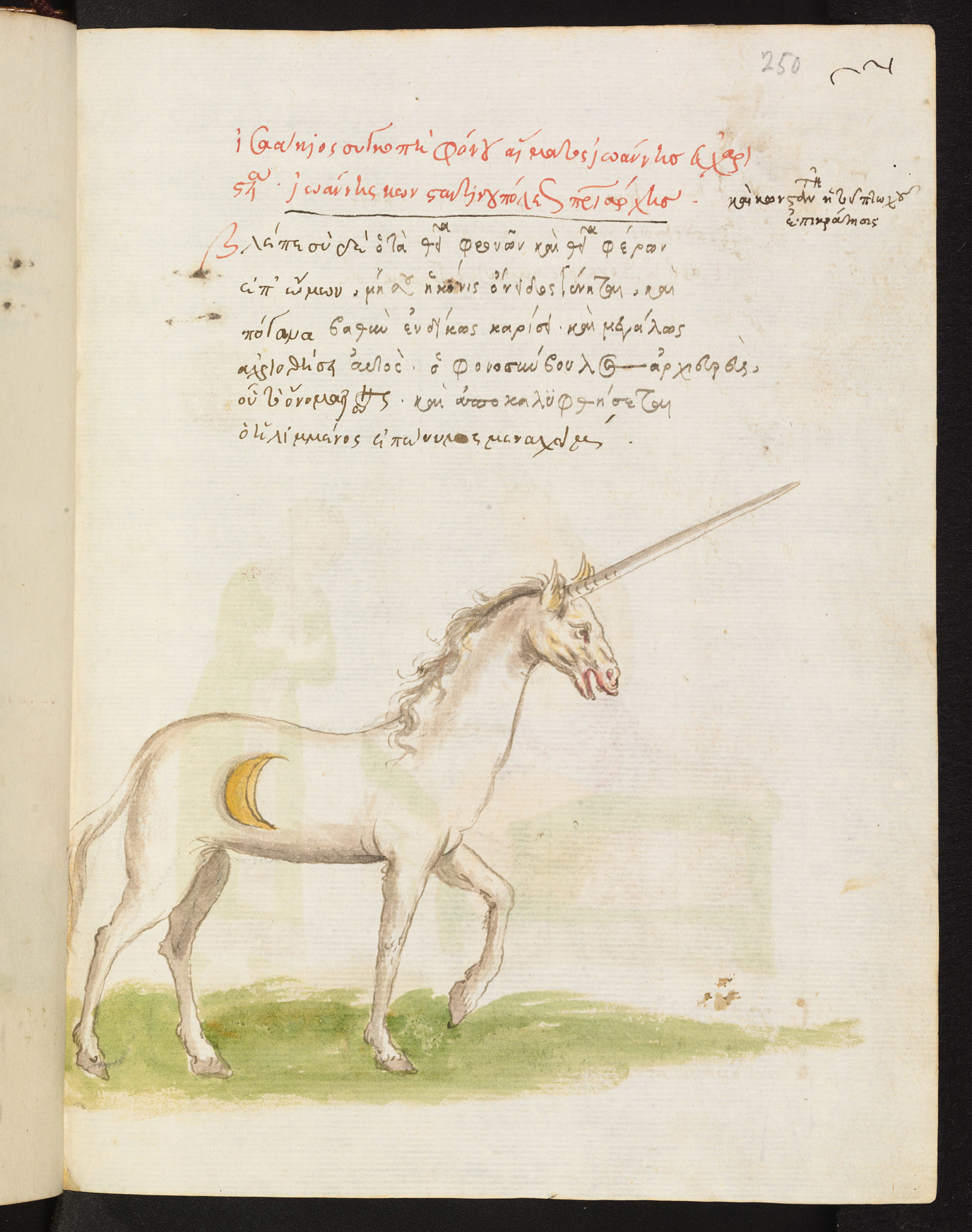

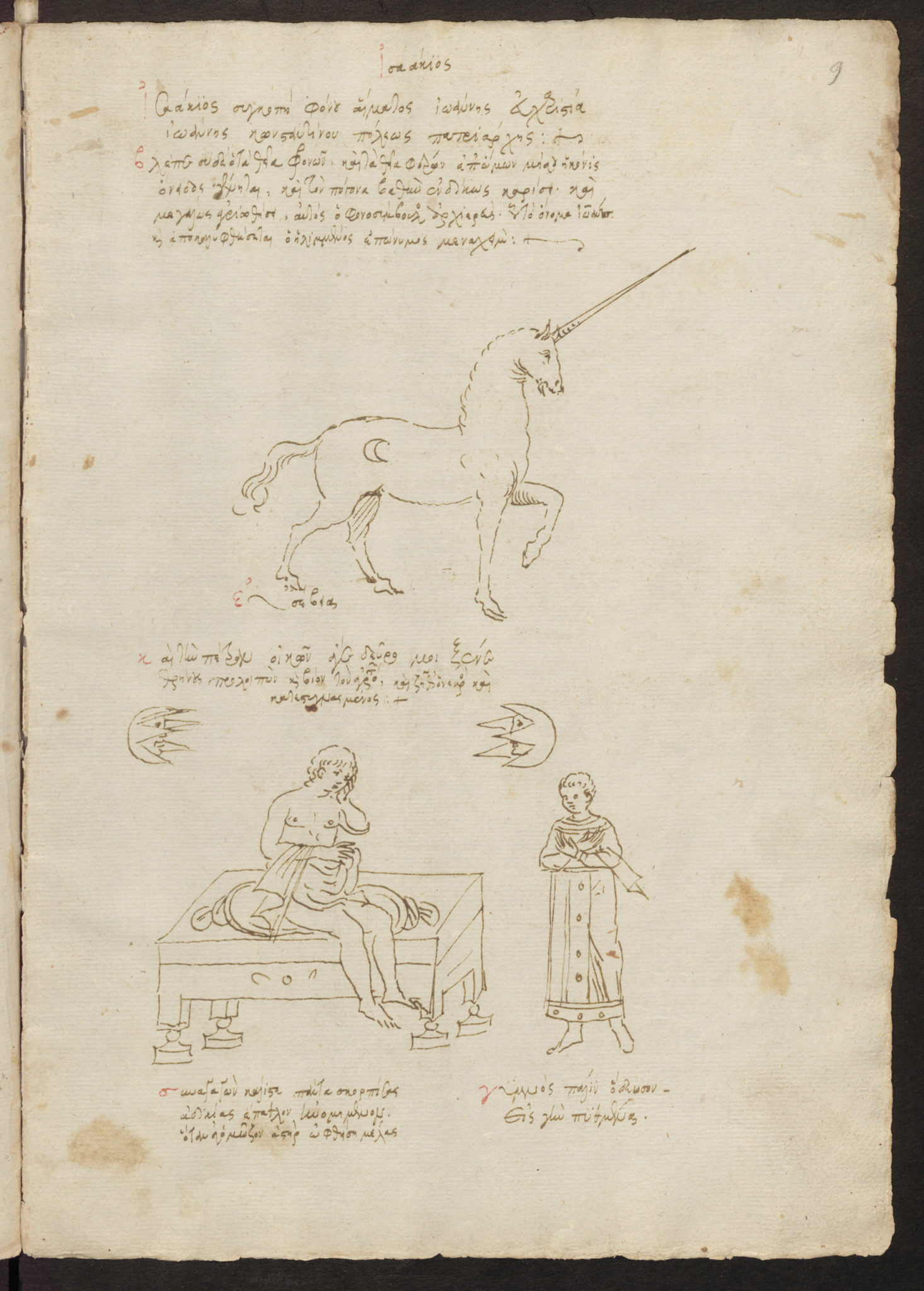

Tome I, Livre V, Chapitre 5, fol.128-131: De l’Île de Cadamoth, avec un gentil traité de la licorne.

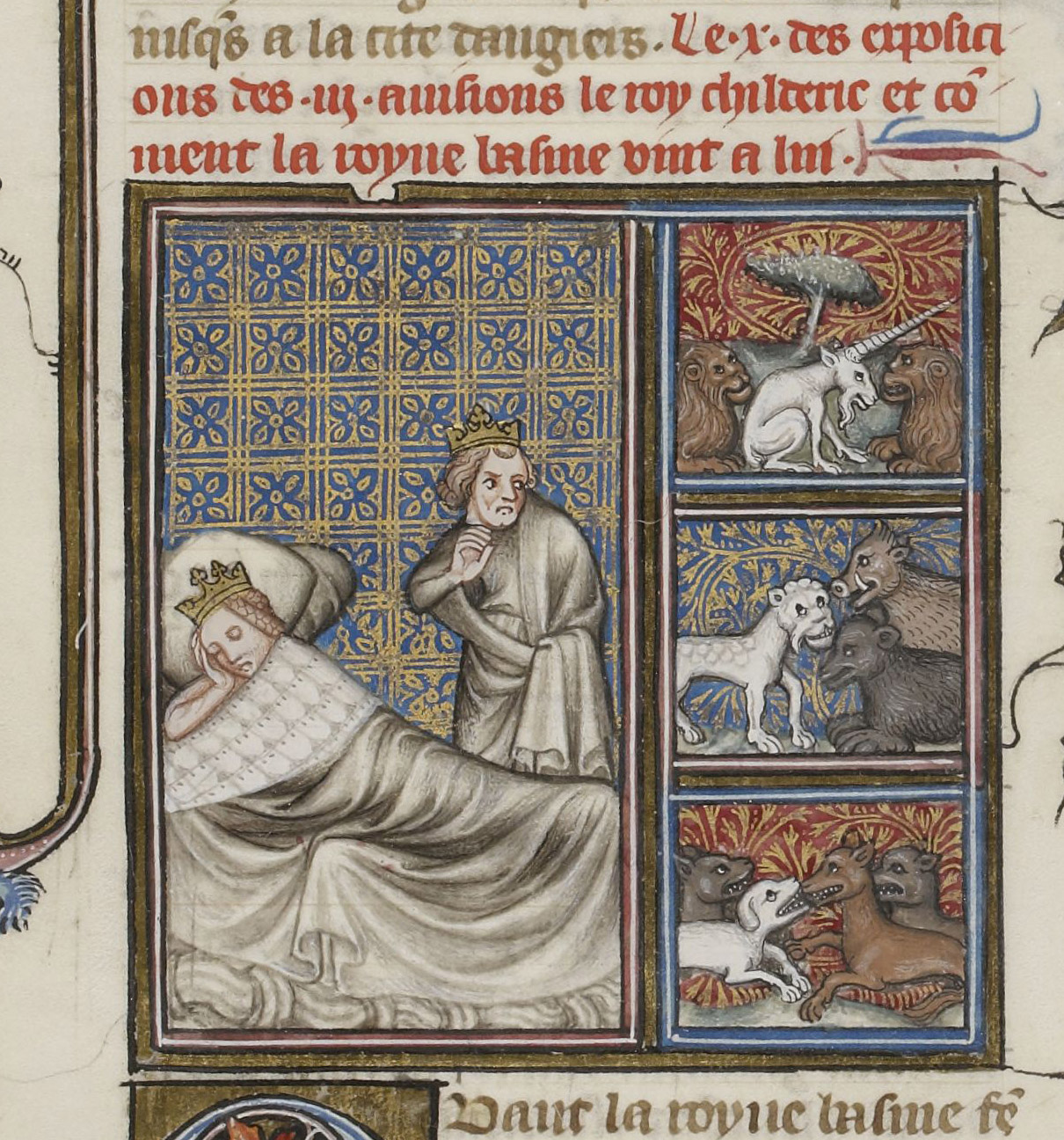

Au désembarquement de ces indiens y avait un grand seigneur de Turquie, de ceux qui portent le titre de sangeaz, qui sont comme sous-gouverneurs des provinces & grands capitaines, les plus favoris après les Bachas en la maison du Grand Turc. Lequel venait d’Éthiopie, des royaumes d’Adel et d’Obas, ou le grand seigneur l’avait envoyé en ambassade pour traiter alliance avec les étrangers, qui couraient jusqu’à la Mer Rouge et avaient pillé tout plein d’îles aux entours du Golfe, sans épargner même les îles de terre ferme. Ce Turc nous fit assez bon visage et s’accosta fort privément des chrétiens, grecs et maronites avec lesquels j’étais. Même durant notre séjour en l’île, après nous avoir montré plusieurs singularités, il fit apporter une corne qui avait été sciée et néanmoins encore longue d’un pied et demi, de la partie la plus proche de la tête (vu qu’encore il y tenait du poil de la bête, d’une couleur cendrée et grisâtre) dont il faisait fort grand estime, comme de chose rare et précieuse. Auquel comme un de notre compagnie riche marchand Candiot, curieux de savoir toutes choses, demanda si ce n’était pas de la bête que les chrétiens et autres nations appellent licorne, tant chantée par nos ancêtres et jamais vue de pas un. Le Turc, homme de peu de parole, répondit que non et que nous nous abusions de penser et croire qu’il y eut de telles bêtes comme nous les peignions. Ne niant pas de ma part que toute ma vie n’eusse été de cette opinion. Et afin que vous ne pensiez désormais, disait-il, que la licorne soit telle qu’on vous la figure, la bête qui porte cette corne est grande comme un taureau de cinq à six mois (affirmant l’avoir vue en vie) & porte une seule corne droite tout au sommet de la tête et non au front ainsi que l’on feint de l’autre. Oyant ce discours il me vint en mémoire une corne que j’avais vue quatre ans auparavant en la ville de Venise, et en ma grande jeunesse une autre en l’abbaye de Saint-Denis en France, peu différentes en grosseur. Combien que de la longueur je n’eusse pu juger, n’ayant de cette-ci que la partie la plus proche de la chair. En outre il décrivit la bête en cette façon, disant qu’elle avait les pieds et les jambes peu différents des ânes de notre Europe, mais les poils plus longs et les oreilles semblables à celles du rangifère, animal assez connu de la part de la terre qui est sous les deux pôles. Et jaçoit qu’il ne contestât cette corne être de licorne, s’il lui attribuait-il les propriétés que nos bailleurs de bayes lui donnent, de quoi il voulait faire l’expérience devant nous, comme depuis je vis quatre ou cinq mois après étant en Égypte en la ville d’Alexandrie, à laquelle j’ai demeuré deux ans et neuf mois. Mais afin que je dise ce mot de la folle croyance de ceux qui pensent qu’il y ait des licornes, que quoiqu’elles soient bêtes farouches, si s’amourachent-elles pourtant des filles, et se plaisent tellement à les contempler qu’elles sont prises par ce moyen. Quand, dis-je, l’on ouit faire ces beaux contes, ne vous semble-t-il pas ouïr les vieilles auprès du feu avec leurs discours de Mélusine? Pour cette cause ne se faut arrêter à l’opinion de Pline, Munster, Solin, Strabo et quelques modernes qui célèbrent tant la licorne, vu que quelques excellents et savant hommes qu’ils aient été, si ce n’est pas cette ci la première, ni la seule, non la centième de leurs fautes et mensonges. M’assurant que si eux et d’autres qui ont écrit devant eussent eu la connaissance des choses comme moi, et vu les pays et régions que j’ai traversés, à grand peine se fussent oubliés jusques à là, que de faire croire à la postérité ce qu’ils avaient songé, sans s’enquérir plus avant de la certitude des choses. Qui est celui qui ajoutera foi audit Pline, disant que près le fleuve Gange et au pays voisins se trouvent des griffons, oiseaux de si grande force qu’ils portent un homme armé, et icelui tout à cheval, en l’air, et en vont prendre curée ? Qui pourra croire ce qu’il affirme des Sirènes en mer, suivant comme vérité les fables d’Homère à la navigation d’Ulysse? Qu’il y a une région d’hommes qui ont la tête comme un chien, et de ceux qui n’ont qu’un pied…… Ne voilà pas de beaux contes, et aussi plaisants que pouvaient être ce qu’aucun assurent avoir vu des satyres, pour ce qu’il y a une île qui en porte le nom. Quant à Louis Barthème, je sais qu’il se fait accroire d’avoir vu des licornes à La Mecque, mais c’est une chose avancée par lui. Pour autant que s’il y en avait en l’Arabie heureuse, où est bâtie cette ville, je les eusse aussi bien vues, ayant passé les trois Arabies, et peut être plus diligemment visitées qu’il le fit oncques. Au reste, quoique je n’ai voyagé jusques au fleuve Gange, si n’en ai pas été trop loin, et ai si curieusement fait enquête et recherche de toute chose, que mon plus grand plaisir et soin a toujours été de savoir la vérité de ceux même du pays, tant seigneurs, marchands qu’esclaves, m’étant adressé jusques aux plus notables de ceux qui avaient visité de plus près les montagnes de Comul, Naugracot, Ussonte, Carazan, Ceila, Garmi, Macha, Suza et autres pays voisins de cette grande rivière. Desquels toutefois je n’ai pu onc tirer, pour quelque peine que j’y ai mise, ce que le vulgaire croit sur ceci: qui tous généralement ne savent que c’est. Je demanderais donc volontiers, si les étrangers en sont plus assurés que ceux du pays, qui sont aussi curieux que nous, de choses tant rares. Et à vous dire la vérité, ces cornes que l’on nous fait voir en France ou ailleurs sous le nom de licorne sont d’autres bêtes que celles qu’on nous représente en peinture. Et ne faut s’arrêter simplement sur ce mot latin Unicorne, nom général à toute bête n’ayant qu’une corne, comme aussi le psalmiste en parlant ne la spécifie point, vu qu’il ne décrit rien que la fureur d’icelle. Étant ébahis, d’où vient que nous voulons prendre appui sur l’antiquité touchant la preuve de ceci, encore que pas un des anciens n’en ait eu connaissance. Joint, que si les Romains eussent oui parler de chose si exquise, ils en eussent aussi bien recouvert et mis en leurs monnaies et médailles qu’ils ont fait des crocodiles, éléphants, aigles, panthères, lions, tigres et autres bêtes étrangères et monstrueuses. Les anciens simplicistes ont bien connu la corne indique, mais encore est elle toute différente à celle dont nous parlons. Qui me fait penser que ce soit quelque dent d’éléphant ainsi crénelée et mise en œuvre. Que si l’on trouve mauvais cet avis, qu’ils regardent comme les déniaiseurs, qui se trouvent en Levant, vendent les rouelles de dents de Rohart pour licornes (ce que j’ai vu faire) et qu’ils les creusent et allongent tout à leur aise, et lors ils confesseront que ce que je dis est véritable. Ou bien que ce soit l’âne indique, le monocéros ou rhinocéros, desquels cette corne nous est élargie, sans s’amuser à la couleur, d’autant que celles que nous voyons par deçà sont envieillies et par ainsi se blanchissent par l’injure du temps, là où naturellement le dehors est rougeâtre, le dessous blanc et le dedans tirant sur le noir. Que si l’on veut prendre argument sur sa vertu et propriété, que l’on dit être fort singulière contre tout venin et poison, encore ai-je ma cause gagnée: pource que ce n’est pas celle de l’âne indique seule qui attire à soi le venin, mais plusieurs autres ont ces mêmes effets… J’ai vu une tête de rhinocéros à un charlatan au Grand Caire, qu’il estimait beaucoup, avec plusieurs autres singularités, et qui faisait preuve de la vertu de ces cornes. Mais quand tout est dit, il ne se trouve guère bête en ces quartiers là dont la corne n’ait quelque merveilleux effet pour la santé des hommes. Que l’on applique donc celle d’une Alce ou âne sauvage, qui est une espèce de ce qu’on appelle onagre, des Rangifères (comme si l’on voulait dire bête portant trois rameaux de cornes) ou des girafes et vous verrez si tout cela n’a pas effort et vrai effet contre le venin. Et afin de n’aller si loin prenez simplement de la corne de cerf et la faites brûler et mettez les cendres où les serpents vont, vous connaîtrez par expérience qu’il n’y en demeurera pas un. En la province qui est le long de la rivière de Plate se trouve une bête que les sauvages appellent Pirassouppi, grande comme un mulet, et sa tête quasi semblable, velue en forme d’un ours, un peu plus colorée, tirant sur le fauve et ayant les pieds fendus comme un cerf. Ce Pirassouppi a deux cornes fort longues, sans ramures, fort élevées et qui approchent de ces licornes tant estimées et desquelles se servent les sauvages lorsqu’ils sont blessés et mordus de bêtes ou poissons portant venins, les mettant dans de l’eau par l’espace de six ou sept heures et puis la faisant boire au patient, qui s’en trouve incontinent tout allégé. Le roi sauvage nommé Coniambec qui se tenait de mon temps à la rivière des Vases apporta à notre capitaine une de ces peaux conroyée, avec la moitié de la corne, laquelle il prisait beaucoup, et m’ayant été baillée en possession pour la garder, la vermine du pays me la gâta toute, quatre ou cinq mois après. Le portrait de laquelle je vous ai bien voulu représenter ici au naturel, et la manière dont usent ces barbares pour la tuer, savoir avec grosses boules de fer, pesant dix à douze livres, attachées avec des nerfs d’autres bêtes sauvages par un bout et l’autre à leur bras. Dont aussi ils mangent la chair qui est merveilleusement bonne. Ne voulant oublier en passant que ledit roi sauvage portait à son cou une certaine pierre, faite en ovale, de la grosseur d’un œuf, qu’il disait avoir été trouvée dans la tête de ce gentil animal, ayant une merveilleuse force contre le Haut mal et le flux de sang8. En l’Antarctique nos sauvages avaient certaines autres cornes desquelles ils touchaient leurs enfants, lorsqu’ils leur pertuisaient les lèvres, pour leur mettre ces pierres vertes que tous y portent, comme chose belle et ceci disent-ils afin que la plaie ne s’envenime, usant avec cela de fumigation de ces cornes pour chasser les bêtes venimeuses et portant poison. Puis donc que le rhinocéros et monocéros sont tant estimés pour cette grande propriété, que le Pirassouppi montre ces effets en choses pareilles, et que l’âne indique a force contre le venin, que sert-il de chercher ce qui n’est point et de quoi nos pères n’eurent jamais connaissance qu’en peinture. C’est abuser trop évidemment à quelques allemands et italiens d’ordonner et faire croire en leurs préceptes je ne sais combien de dragmes de licorne, comme s’ils étaient en quelque pays où cette bête fût aussi connue et facile à recouvrer, comme sont les chèvres en Limousin ou les moutons en Berry. Suffise vous que tous ces monstres et miracles sont aussi véritables comme le lieu où ils se trouvent est connu par les anciens et les modernes: Encore que Paul Jove nous l’ait voulu faire accroire par ses écrits, aussi bien que le bon père Laurent Surius allemand, en son histoire des choses mémorables advenues de notre temps, lequel n’a aucune raison ni preuve de son dire, sinon qu’il nous amène en jeu la corne de licorne que le pape Clément donna au roi François Premier9. Je ne fais point de doute sur leur vertu, quoique les fins drogueurs du Levant les accoutrent ainsi de quelque dent d’éléphant, et les rendent pour vraies, attendu que je sais qu’il n’est chose sous le ciel, soit entre les animaux, soit entre les plantes et minéraux, à qui la nature n’ait donné quelque force. Voilà donc ce que j’avais de longtemps envie d’avertir le lecteur, pour ôter l’opinion mal fondée de plusieurs hommes doctes, tant grecs que latins, même des rois, princes et monarques, pour le fait de la licorne…

Livre XI, chapitre 19, fol.403-404 (Après une assez bonne description du rhinocéros, et le récit de son combat contre l’éléphant):

Quant au monocéros, c’est une autre beste, laquelle jamais je ne vis. mais me suis laissé dire à quelques éthiopiens y en avoir en leur pays dans trois forêts qu’ils appellent en leur langage Corborbach, Egillard et Arade, ainsi nommées à cause des biches qui y fourmillent. De la corne [du rhinocéros], ils s’en servent à diverses choses. Premièrement, elle est bonne et profitable contre tout le venin, si que les Indiens étant morts et blessés de quelque serpent ou bête venimeuse, ils ont leur recours à cette corne. Qui me fait penser que ce qu’on attribue à la licorne soit la propriété de celui-ci, ou que ces morceaux de licorne qu’on nous montre soit de la corne du rhinocéros. Car de la licorne ne peuvent-elles être, vu que, ainsi que j’ai dit ailleurs, il y a autant de licornes telles que nous les décrivent Pline, Solin et Munster , comme de Phénix ou de griffons.»

Livre XII, Chapitre 5, fol.431-432:

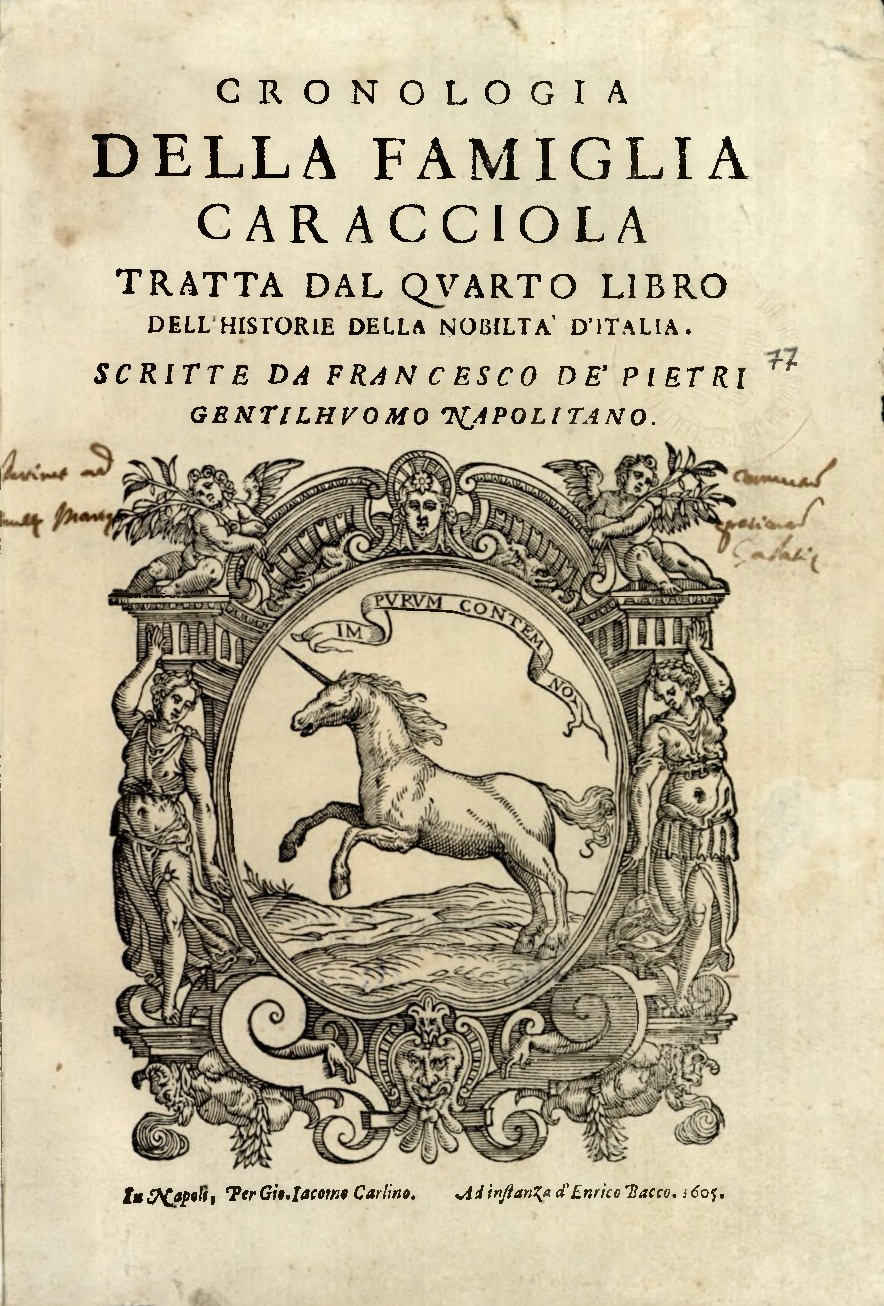

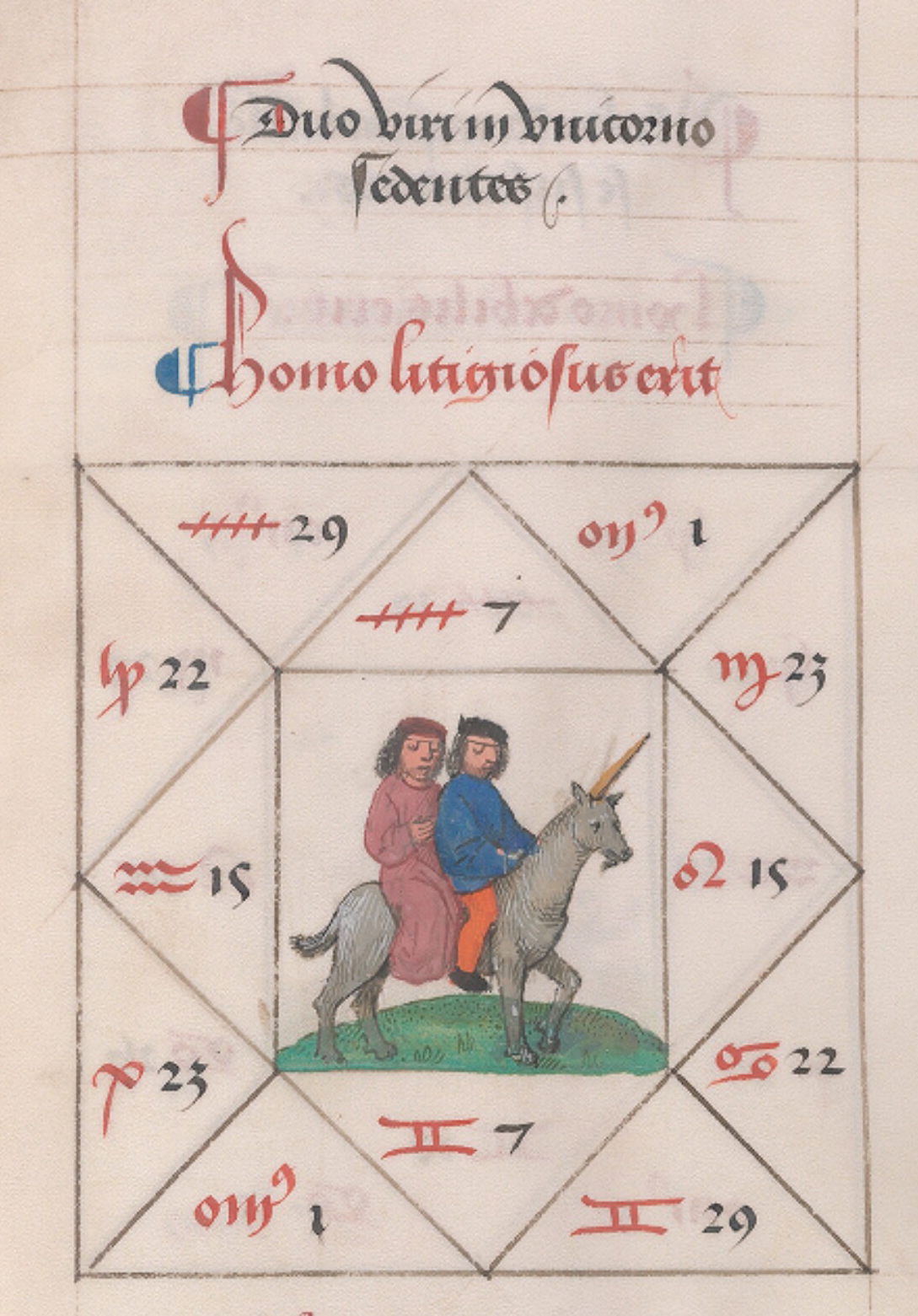

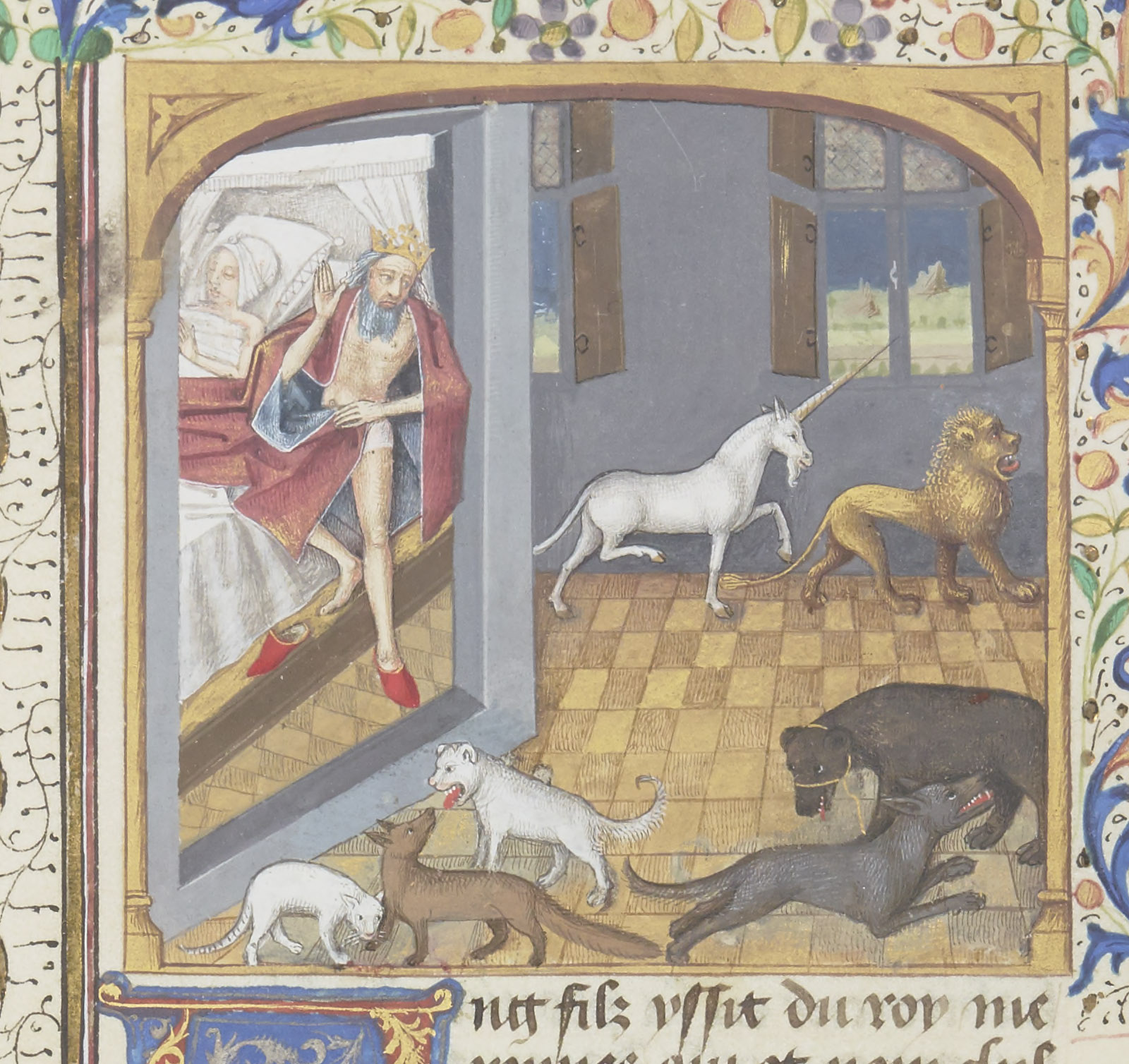

Le Roy de Moluque, nommé camphruch, vit comme un pourceau sans connaissance de religion, que par fantaisie: et lequel, outre sa femme, tient deux ou trois cent jeunes filles desquelles on lui a fait présent, et de plusieurs en a des enfants. Ce nom de Camphruch est le nom d’une bête amphibie, qui participe de l’eau et de la terre, comme le crocodile. Or cette bête est de la grandeur d’une biche, ayant une corne au front, mobile, comme pourrait être la crête d’un coq d’Inde, et est de longueur de trois pieds et demi et la plus ronde grosseur est comme le bras d’un homme, pleine de poil autour du col, qui est tirant à la couleur grisâtre. Elle a deux pattes qui lui servent de nager dans l’eau douce et salée, faites comme celles d’une oie, et vit la plupart de poisson, et les autres deux pieds de devant faits comme ceux d’un cerf ou biche. Il y a quelques-uns qui sont persuadés que c’est une espèce de licorne, et que sa corne, qui est rare et riche, est très excellente contre le venin. Le Roi de l’île porte volontiers son nom.

Même si la localisation géographique a changé, la bête ayant migré de l’ Afrique du Sud à l’Indonésie, c’est sans doute ce passage des mémoires du savant et voyageur portugais Garcia da Orta qui a inspiré à André Thévet l’idée du camphur :

« Au reste les aucteurs escrivent tant de choses incertaines du Monocerot, que par là il est aisé à juger qu’ils n’en ont jamais vu. Je raconteray en cest endroit ce que i’en ay appris par personnes dignes de foy. Ils disent qu’entre le promontoire de bonne Espérance & celuy que vulgairement on appelle des Courantes, ils ont vu une certaine espèce d’animal terrestre, encores qu’il se plait aussi fort en la mer, lequel avoit la tête & le crin d’un cheval (toutes-fois que ce n’estoit pas vn cheval marin ayant une corne de deux empans de long, mobile & laquelle tournoit tantost à dextre, tantost à senestre, tantost la haussant , tantost la baissant. Que cest animal combat furieusement contre l’Elephant , & que sa corne est fort prisée contre les venins. Dont ils avoyent fait l’essay, ayant donné à boire de poison à deux chiens, l’un desquels, à qui on avoit fait boire double quantité dudit venin, ayant avalé de la poudre de ladite corne avec de leau, soudain avoit esté guery, & l’autre auquel on n’avoit donné que bien peu de ladicte poison fans luy faire prendre de la corne susdite , eftoit tombé roide mort tout incontinent.» [1]

Gesnerus redivivus, auctus et emendatus oder allegemines Thierbuch, Francfort, 1669.

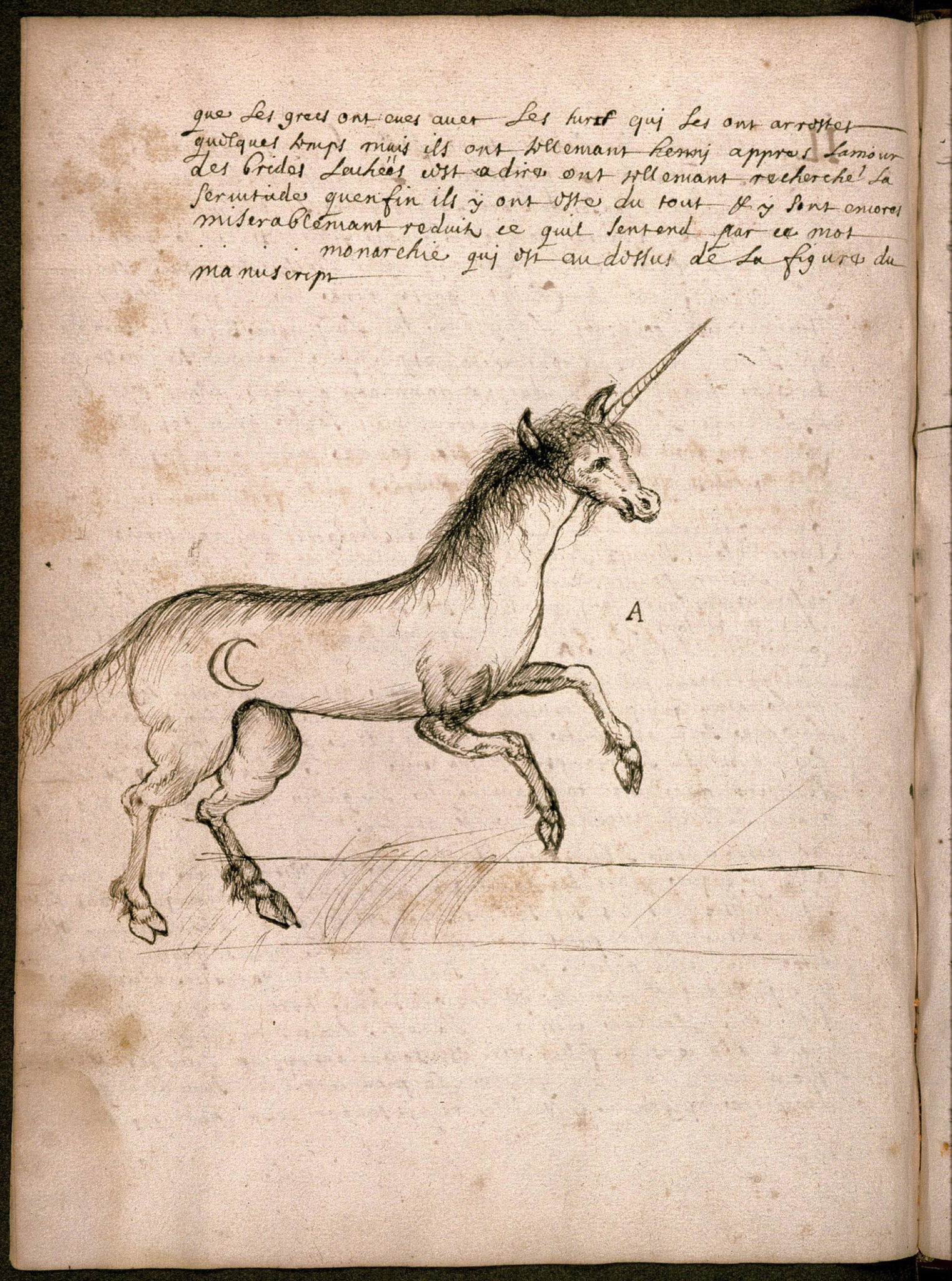

François de Belleforest, qui avait encore moins voyagé que Thévet, avait traduit et augmenté la Cosmographie du suisse Sebastian Munster. Thévet était donc un concurrent direct sur le petit marché des Cosmographies universelles, et ils ne s’appréciaient guère. Voici ce qu’il pensait des passages ou André Thévet assure ne pas croire à l’existence des licornes :

« Vous oyez un qui a vu des licornes, vous lisez les bons, et anciens et modernes, auteurs qui la témoignent, vous oyez l’Écriture Sainte qui l’autorise, vous en avez les cornes et sentez l’expérience de la vertu que Dieu y a mise, et cependant un seul homme vous détournera seul avec ses folles persuasions de croire ce que vous voyez, et le tout contre la vérité même que vous touchez de vos mains ».

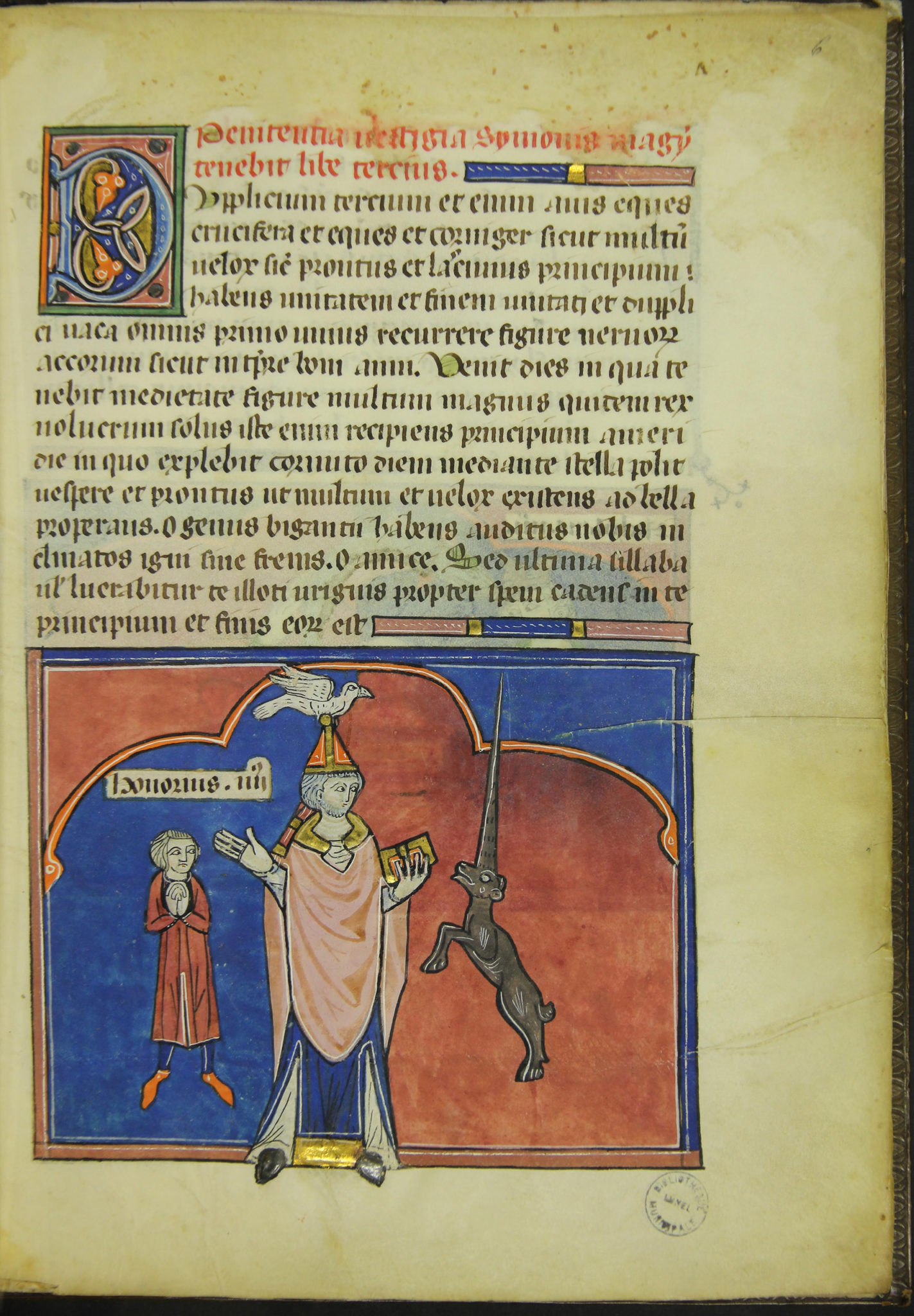

Et ce qu’il dit de la corne de licorne de Saint-Denis :

« Au-dessus de la chasse de saint Louis Roi de France est le crucifix d’or qui est une pièce belle et riche à merveille, et au-dessous dudit crucifix on voit un caveau ou Dagobert fit mettre les corps saints des martyrs, jusqu’à ce que l’abbé Suger les mit où ils sont à présent, et en un coin de ce caveau est cette licorne qu’on estime la plus belle pièce qui se voie guère en Europe, comme celle qui a six pieds et demi de longueur, et laquelle Thevet dit n’être point corne de licorne, mais plutôt une dent d’éléphant, à cause qu’il nie (contre l’opinion de tous, et sans raison de son côté qui vaille) qu’il y ait de telles bêtes au monde, comme s’il avait vu la centième partie de ce qui est contenu en l’univers, ou lu la millième des bons auteurs qui le convainquent d’imposture et de mensonge. »[2]

La réputation de vantardise de Thevet était telle qu’on lui a parfois attribué plus de mensonges qu’il n’en avait réellement écrit. On lit ainsi en 1690, dans le dictionnaire d’Antoine Furetière, à propos de Jérôme Lobo que « cet auteur est fort suspect, aussi bien qu’André Thevet, qui écrit que le Roy de Monomotapa le mena à la chasse de la licorne, qui est fréquente, dit-il, en son royaume; & qu’il luy fit présent de deux cornes de licornes, qu’il rapporta en France, dont il en donna une au Roy, qui est celle qu’on voit à présent au Trésor de saint Denis, & il croit qu’elle vient des dents d’éléphant travaillées par les ouvriers. »

Même si les récits de Thévet ne sont pas toujours des plus cohérents, il est quand même excessif de lui faire dire successivement qu’il a lui-même offert au roi la corne exposée à Saint-Denis, offerte par le roi de Monomotapa à l’issue d’une chasse à la licorne, puis que cette corne est un faux réalisé à partir d’une défense d’éléphant. De fait, seule cette seconde affirmation se trouve effectivement dans les œuvres du cosmographe, qui n’écrit nulle part avoir chassé la licorne dans le nouveau monde.

Le dernier et peut-être le plus curieux épisode de l’histoire du camphur et du pirassoipi est leur réapparition inattendue, en 1940, dans un ouvrage bizarre et hors du temps, farci d’erreurs et d’approximations, Le Bestiaire du Christ de Louis Charbonneau-Lassay.

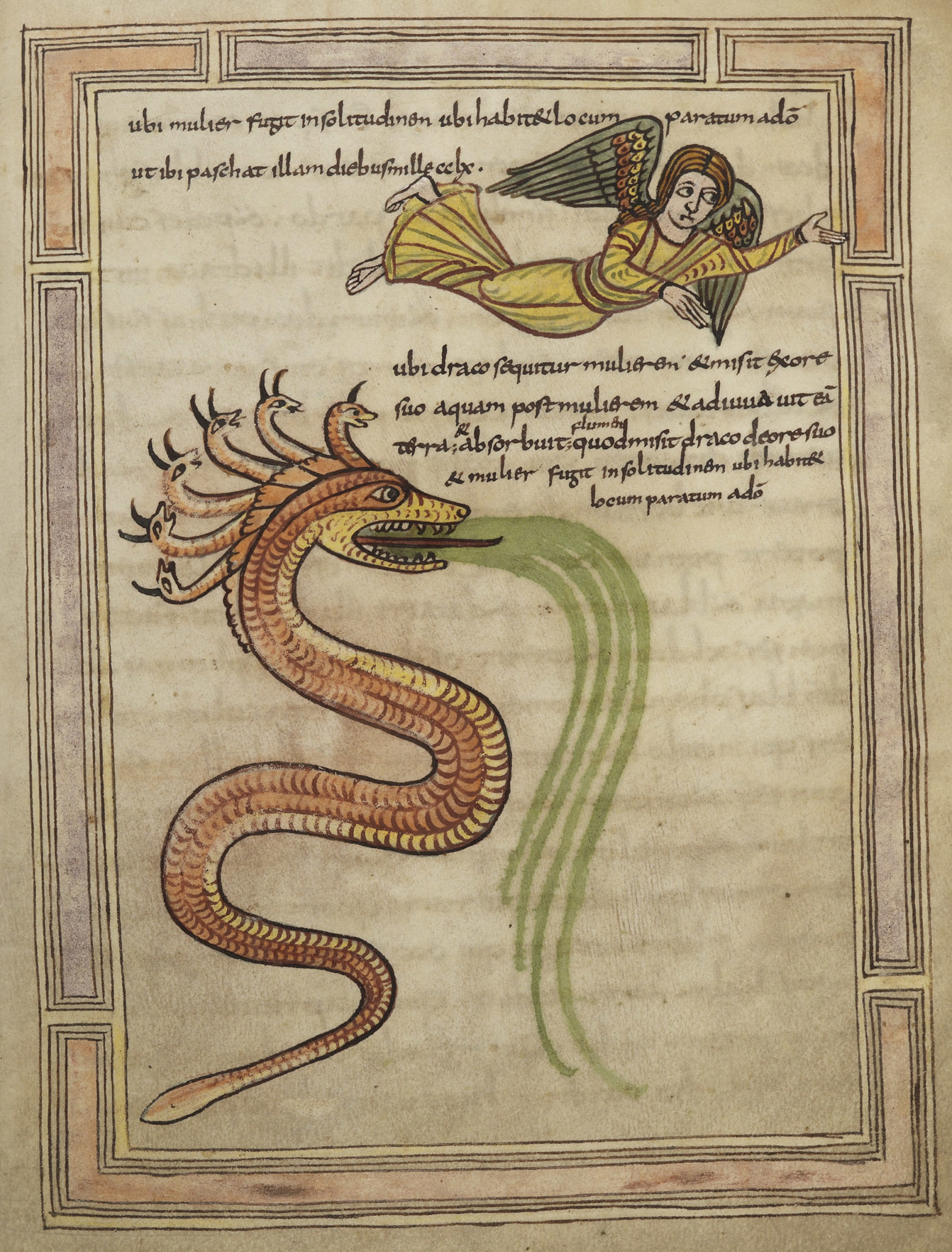

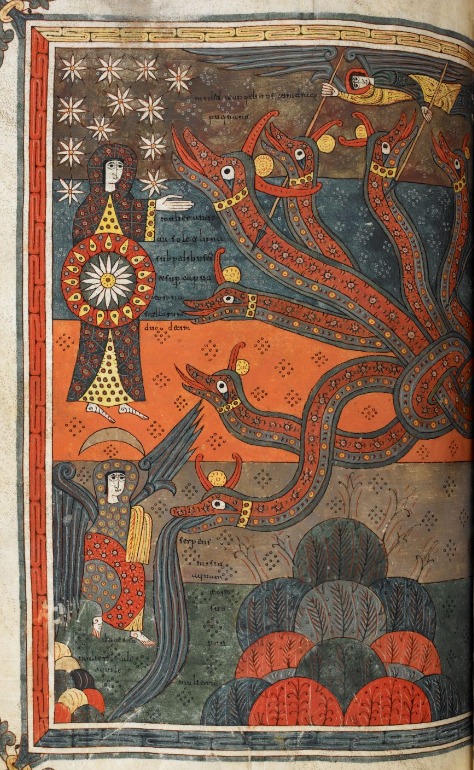

L’invention du Pirassoupi y est attribuée à « des symbolistes » qui jusqu’alors s’en étaient désintéressés, et permet à l’auteur d’expliquer le singulier pluriel de la Vulgate, « protège moi de la colère du lion et des cornes de la licorne ». Thevet, qui évite soigneusement de trop parler de religion dans ses œuvres, était pourtant tout sauf un mystique.

Fréquentes dans les travaux sur la licorne, les références au Bestiaire du Christ, texte médiocre mais finalement assez inoffensif, sont surtout l’un des codes permettant aujourd’hui aux ésotéristes et traditionalistes d’extrême-droite de se reconnaître.

[1] Garcias ab Horto, Histoire des drogues, espiceries et de certains medicamens qui naissent ès Indes, Paris, 1602 (1563), livre I, ch.14, p.77.

[2] La Cosmographie universelle de tout le Monde, auteur en partie Munster mais beaucoup plus augmentée, ornée et enrichie, par François de Belleforest, Comingeois, 1575.