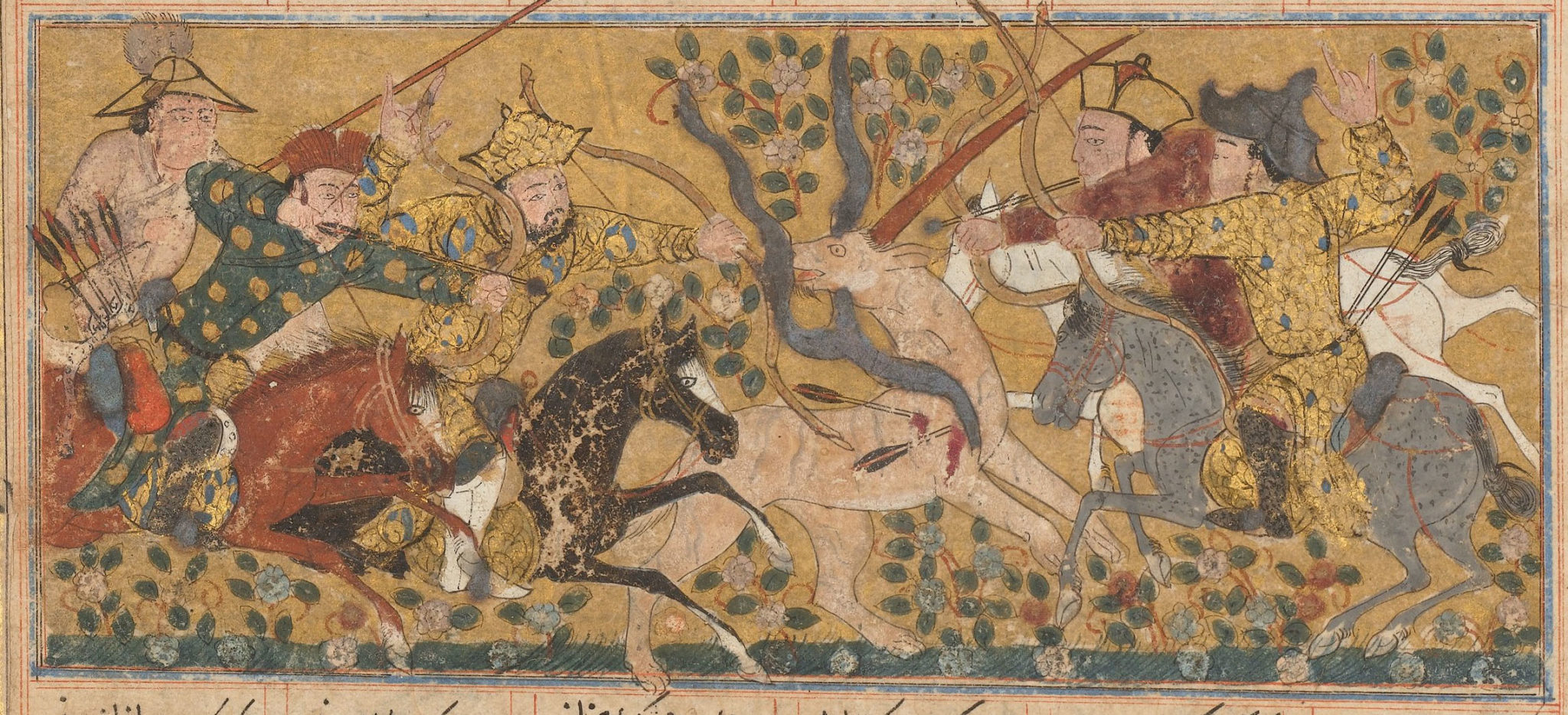

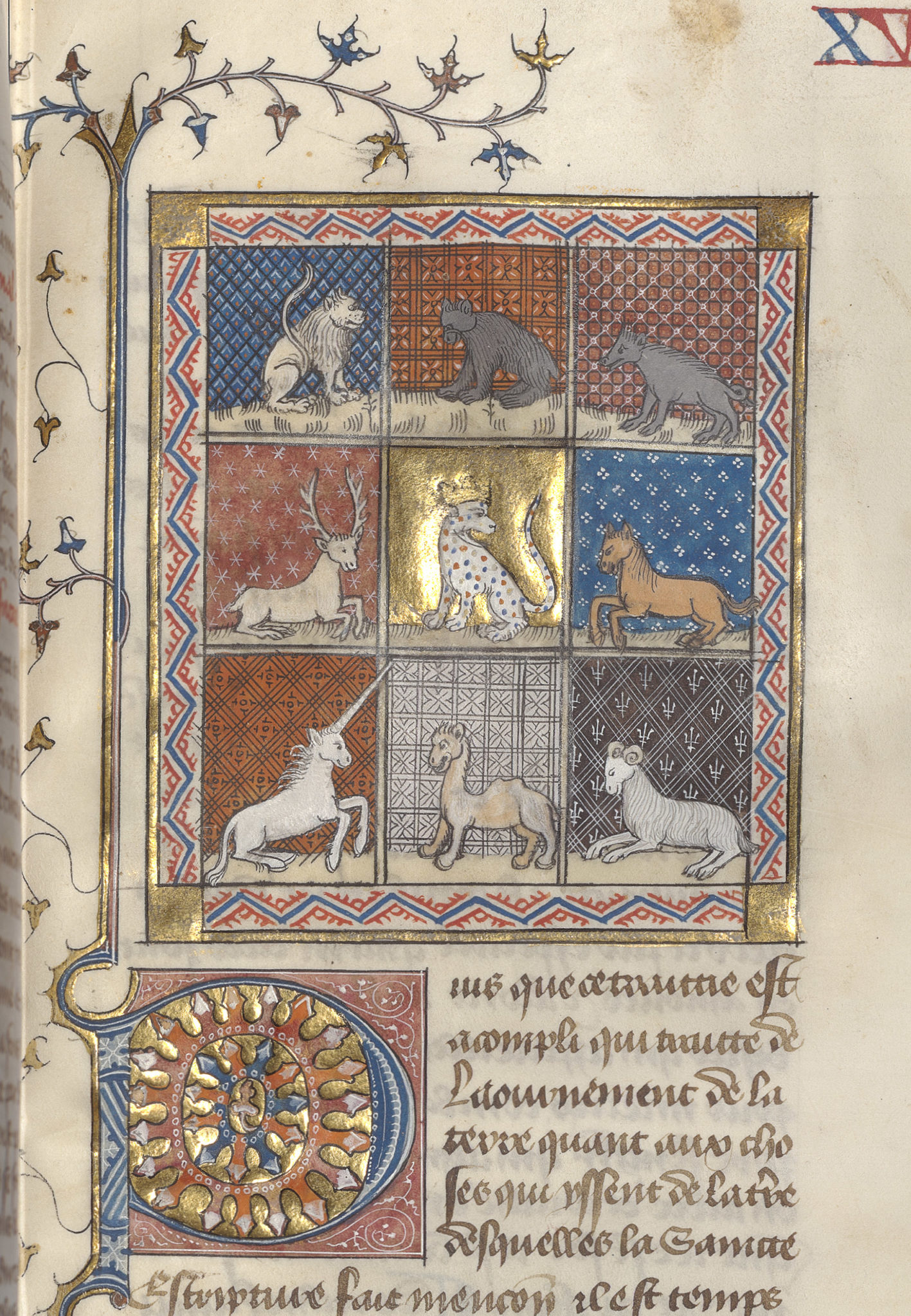

Du XVIIe au XIXe siècle, le lion et la licorne ont mené une double vie. Pour tout le monde occidental, leur couple héraldique était le symbole de l’Empire britannique. En Europe orientale et en Russie, où nul blason ne les séparait, ils hésitaient entre danse et lutte.

Oriental Institute of Chicago, photo Anna R. Ressman.

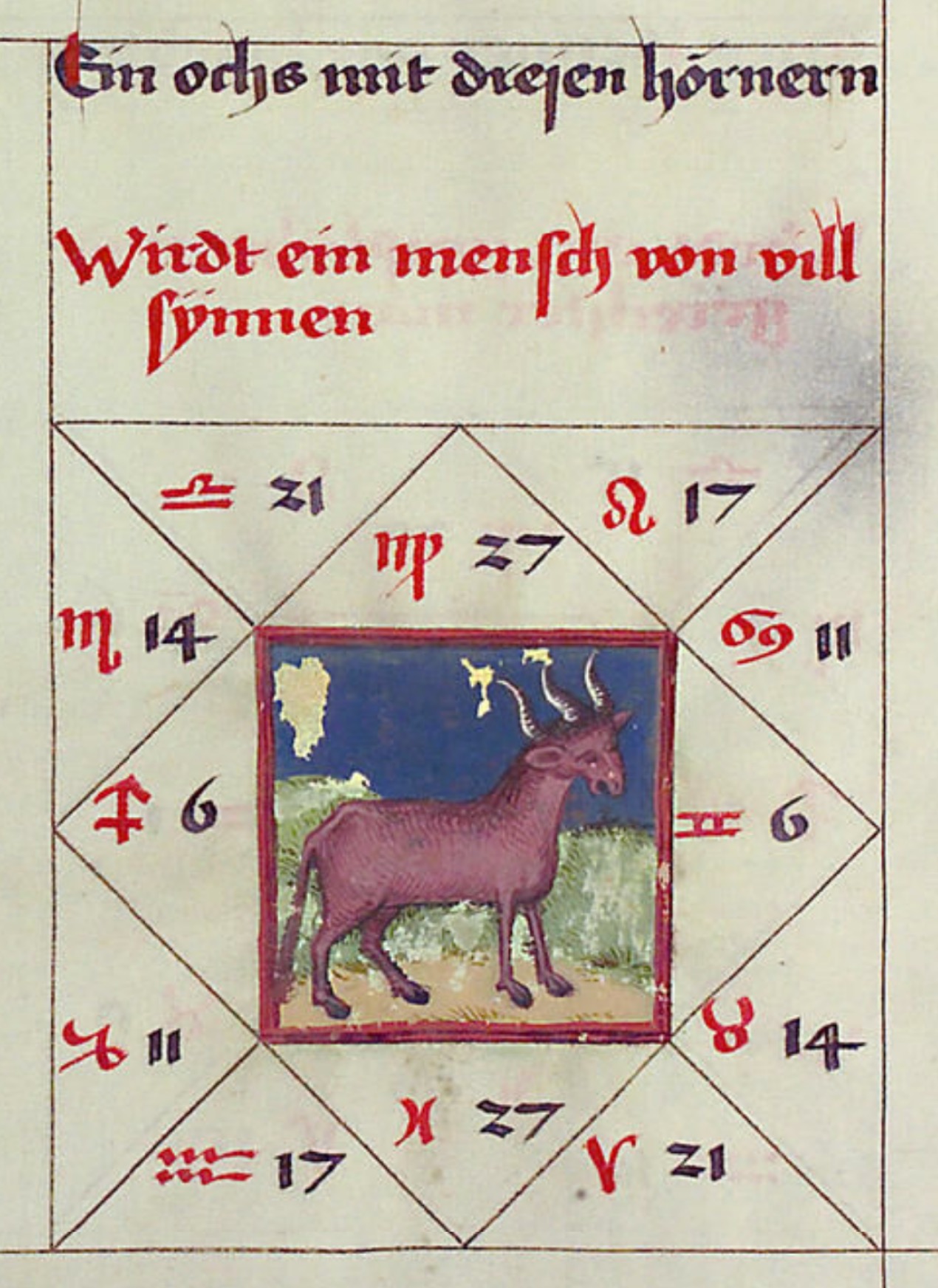

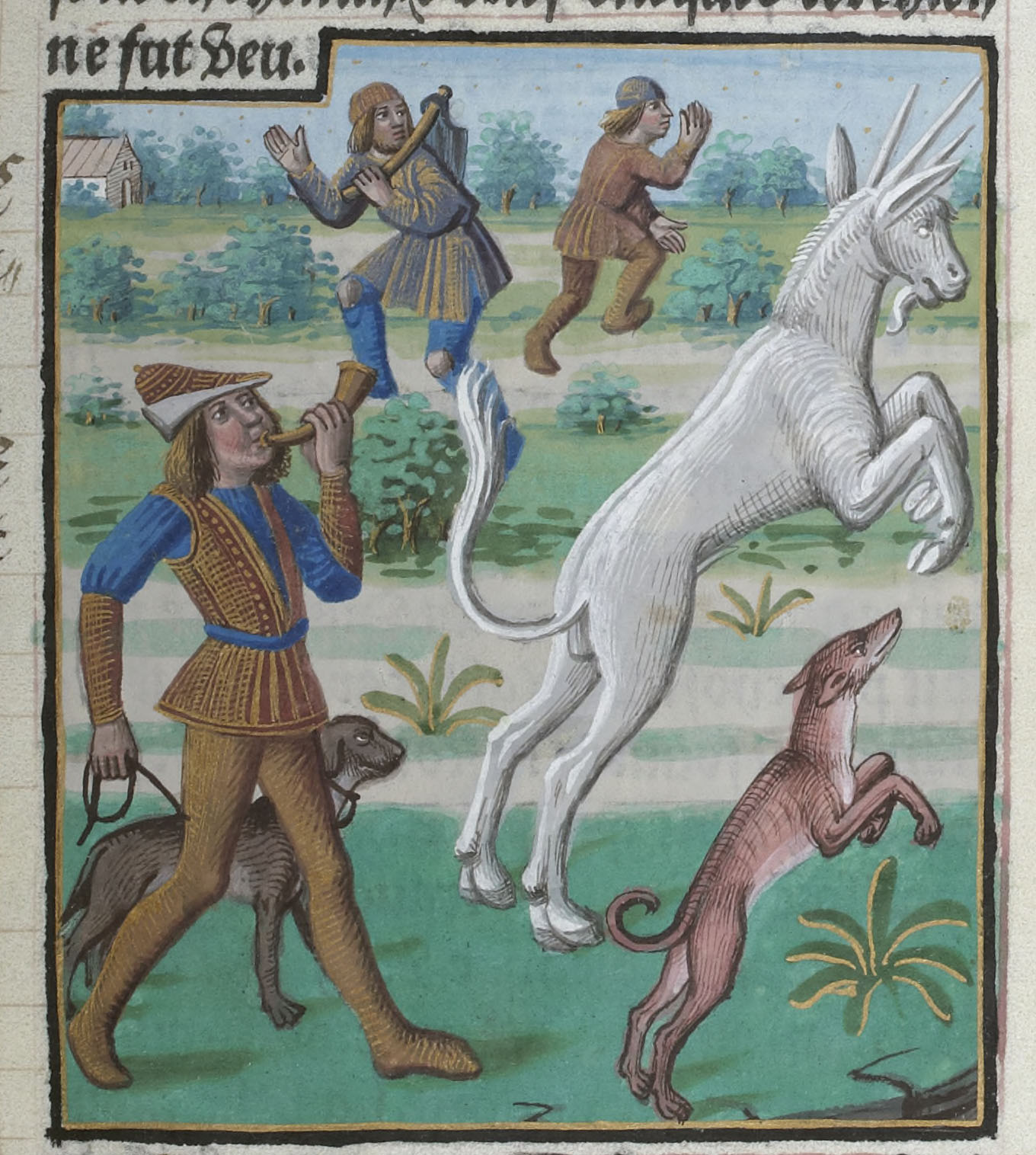

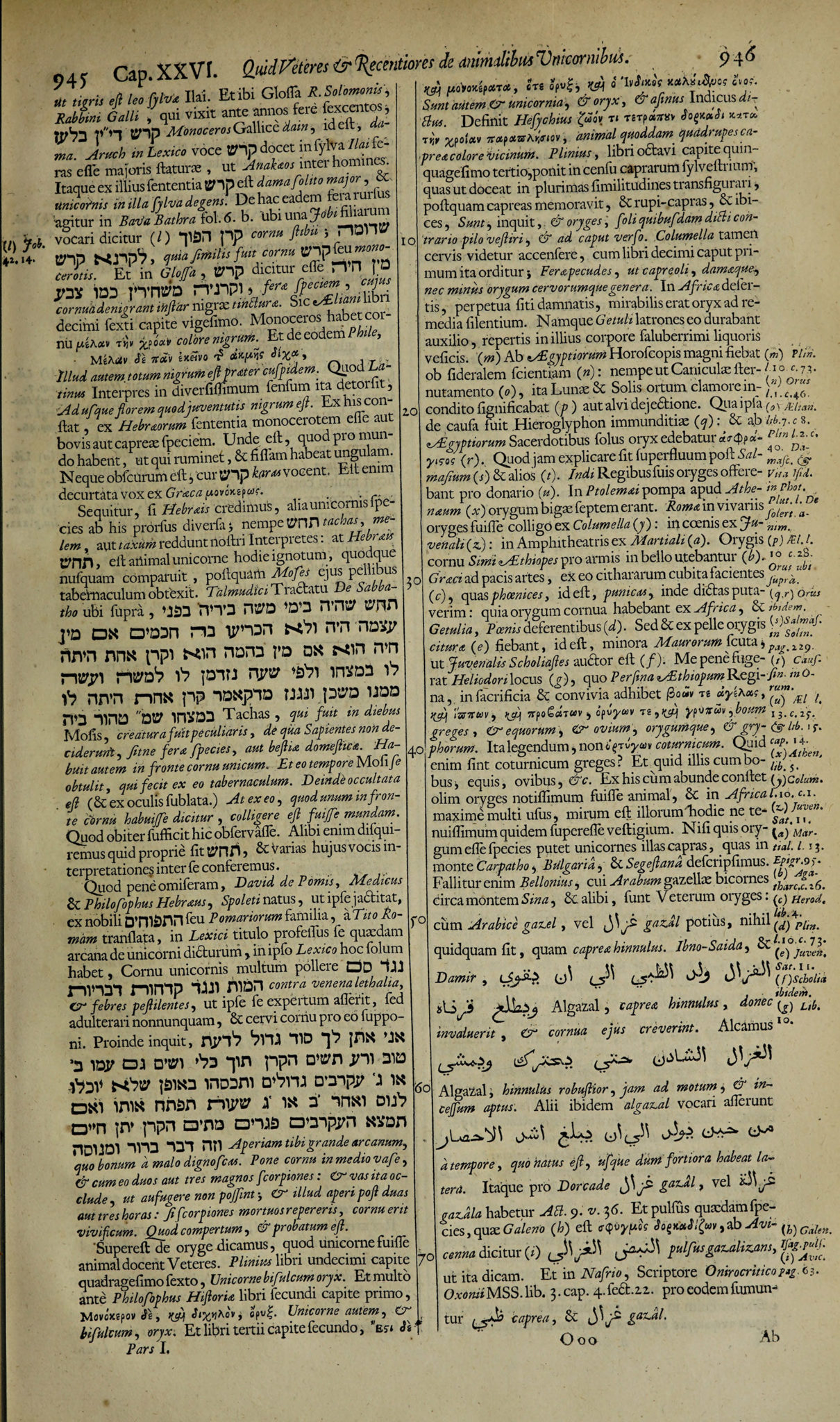

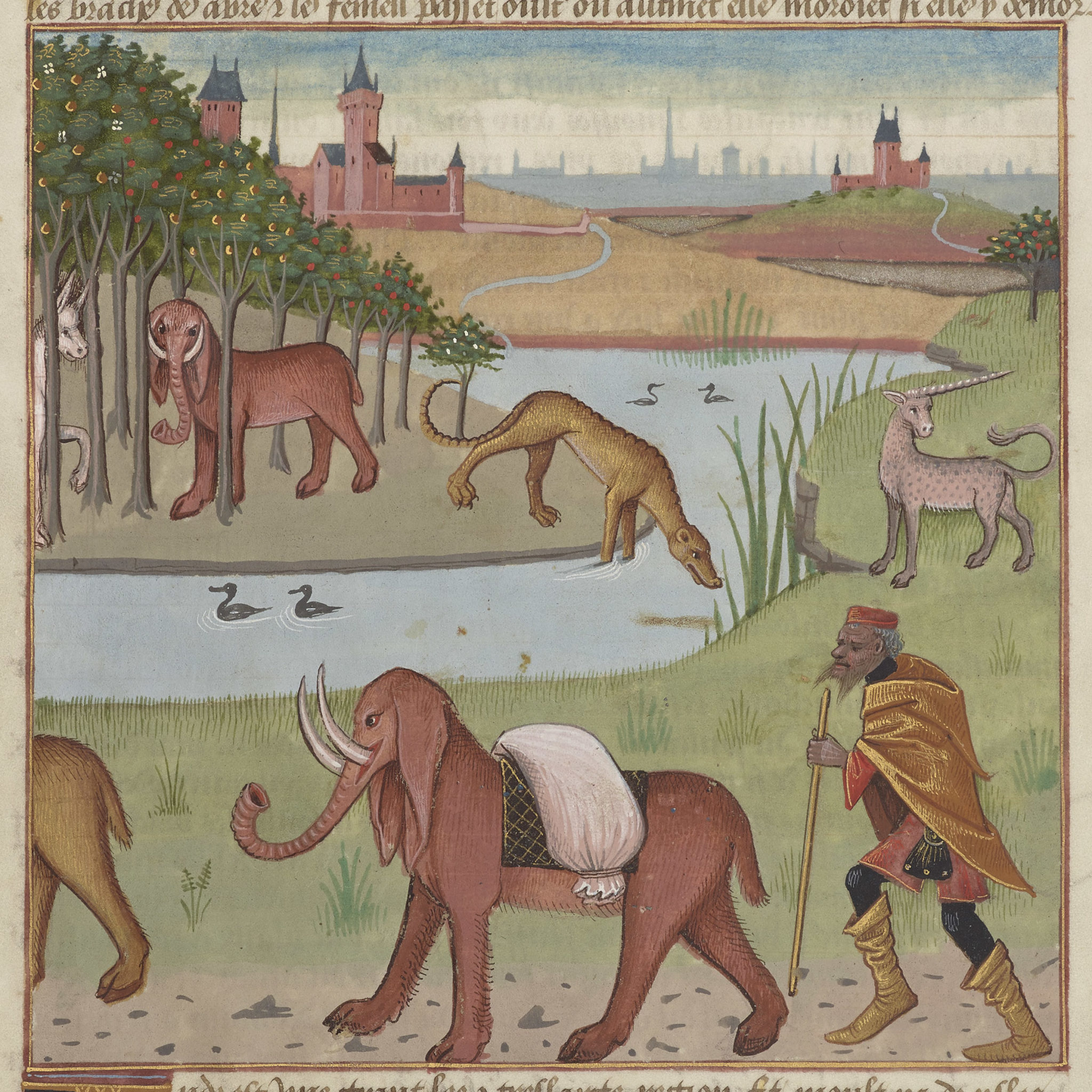

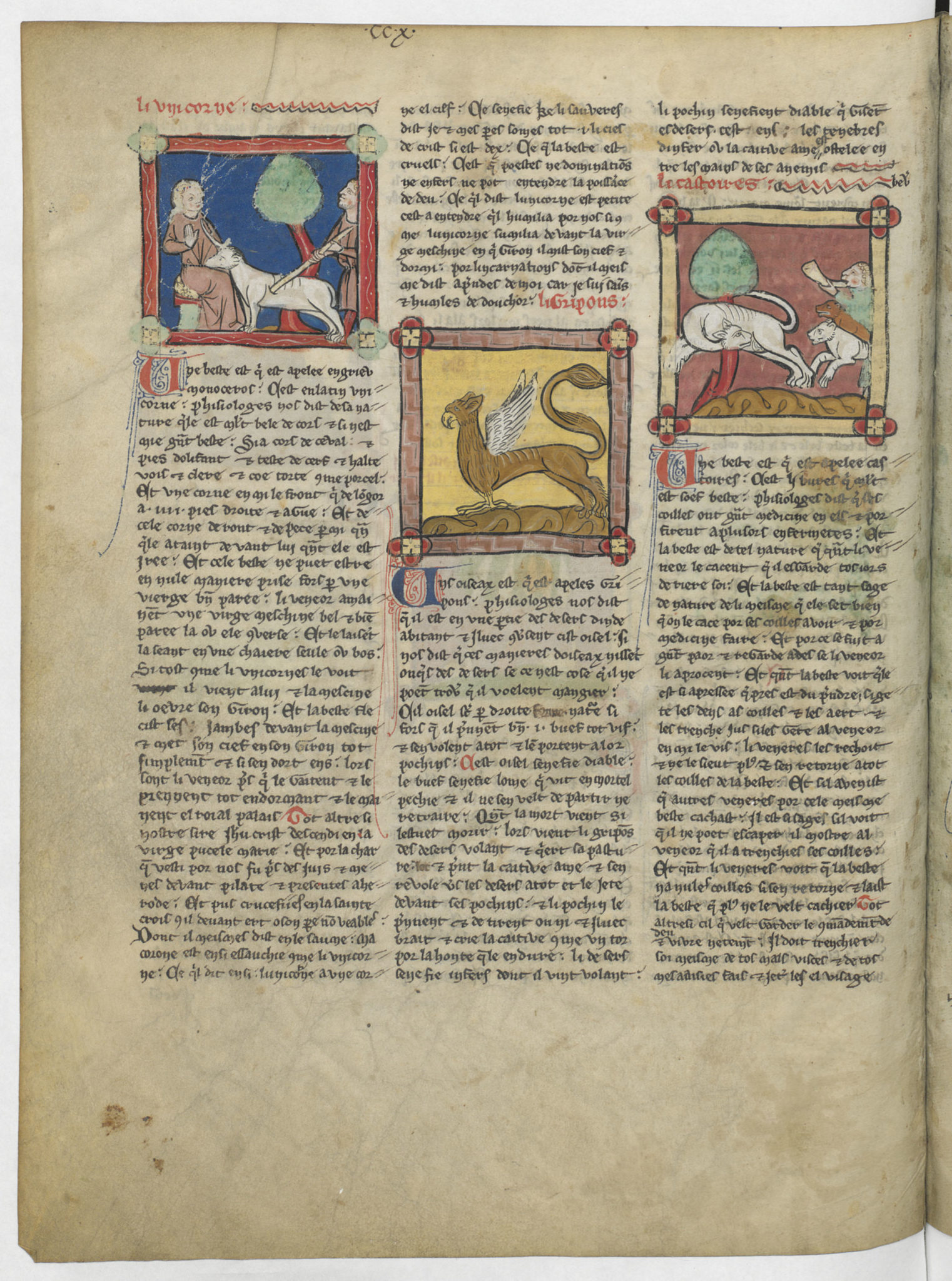

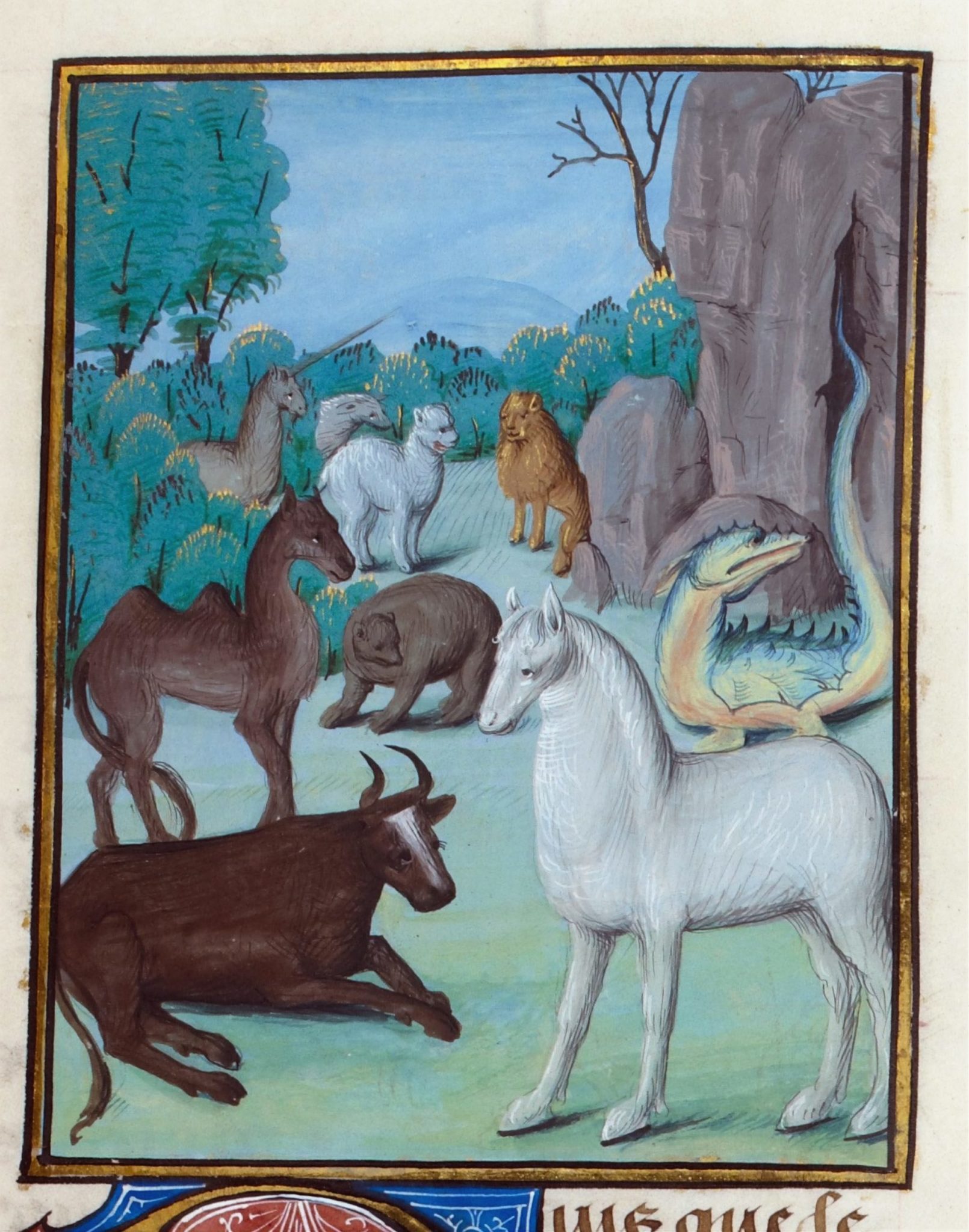

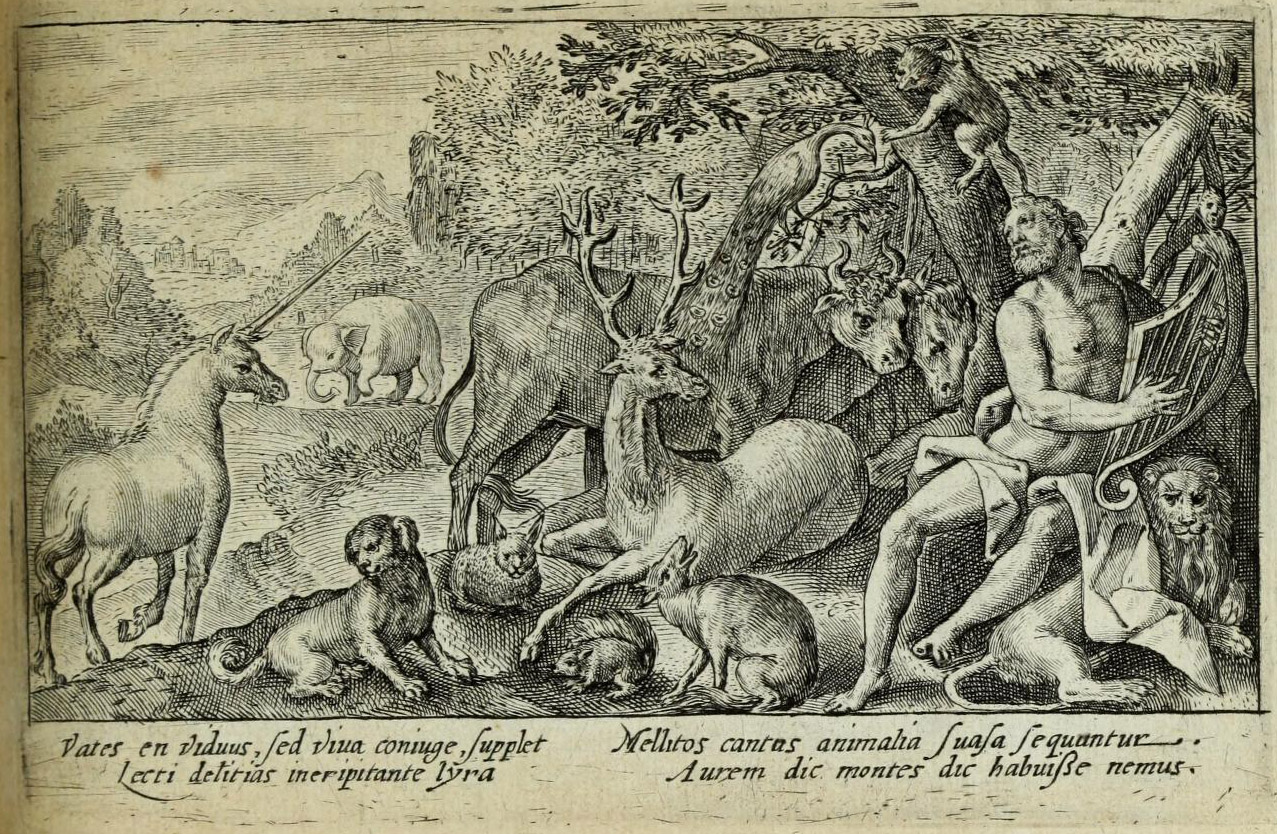

La comptine anglaise du lion et de la licorne qui se battent pour la couronne, dont nous n’avons pas trace avant le XVIIIe siècle, n’illustre peut-être que la rivalité entre l’Angleterre et l’Écosse. Il est aussi possible qu’elle remonte un peu plus loin, les traditions orales populaires n’ayant pas toujours laissé de traces écrites, et on est alors tenté de la rapprocher d’un texte russe, le Livre de la colombe, compilé à la fin du Moyen Âge à partir de textes plus anciens. Mêlant folklore russe, parfois d’origine orientale, et mystique chrétienne, ce texte débute par un récit de la création du monde plus proche des Védas que des Évangiles. Dans certaines versions, le dernier épisode est un combat pour le trône animal entre le lion et l’indrik unicorne. L’indrik, qui vit sous terre, est l’ancêtre et le roi des animaux, mais le jeune et puissant lion remporte le combat et lui prend la couronne. La scène est censée illustrer la vérité du Christ l’emportant sur l’injustice, et la licorne chthonienne a donc ici, comme souvent dans la tradition slave, une assez mauvaise image.

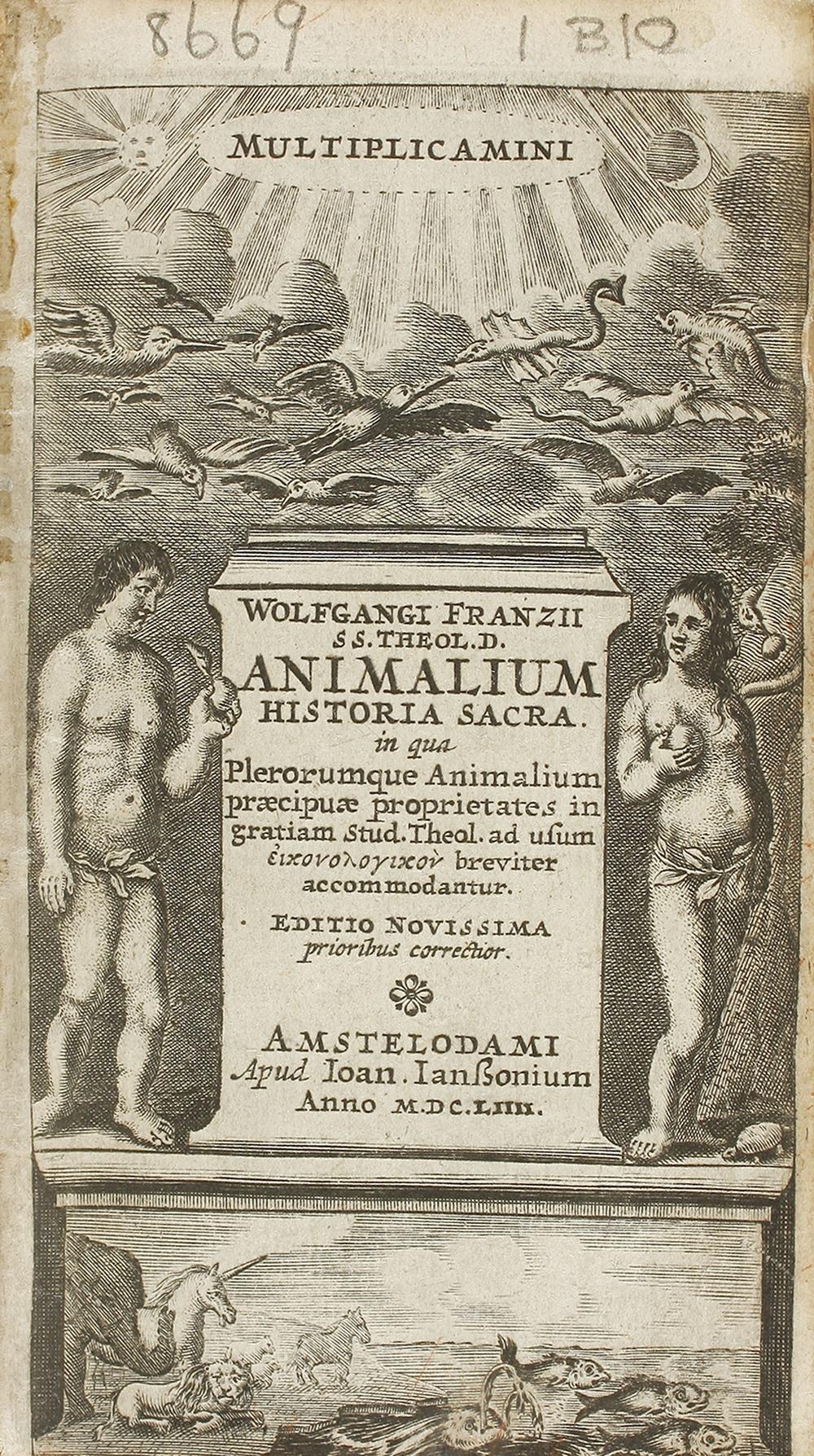

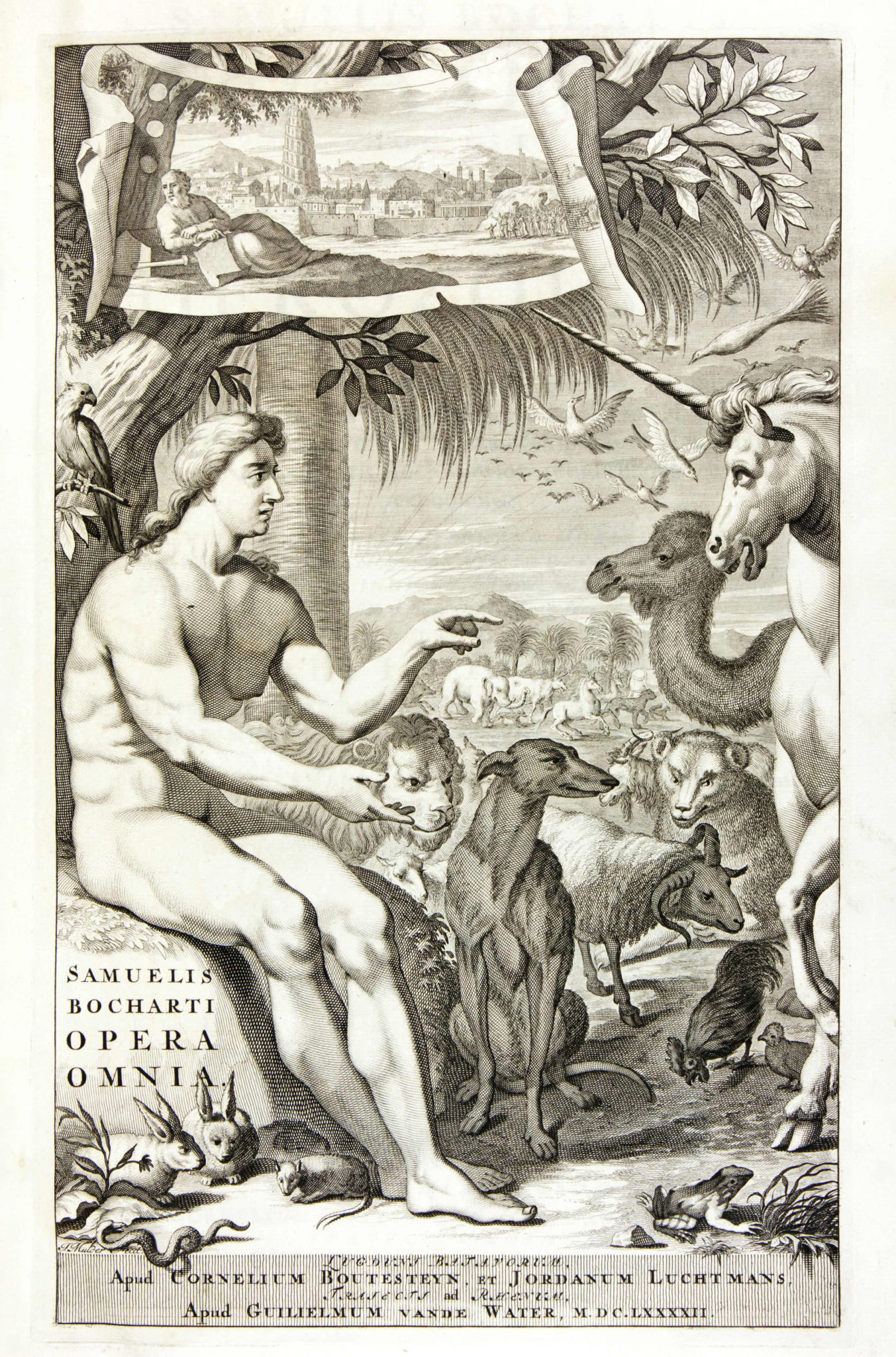

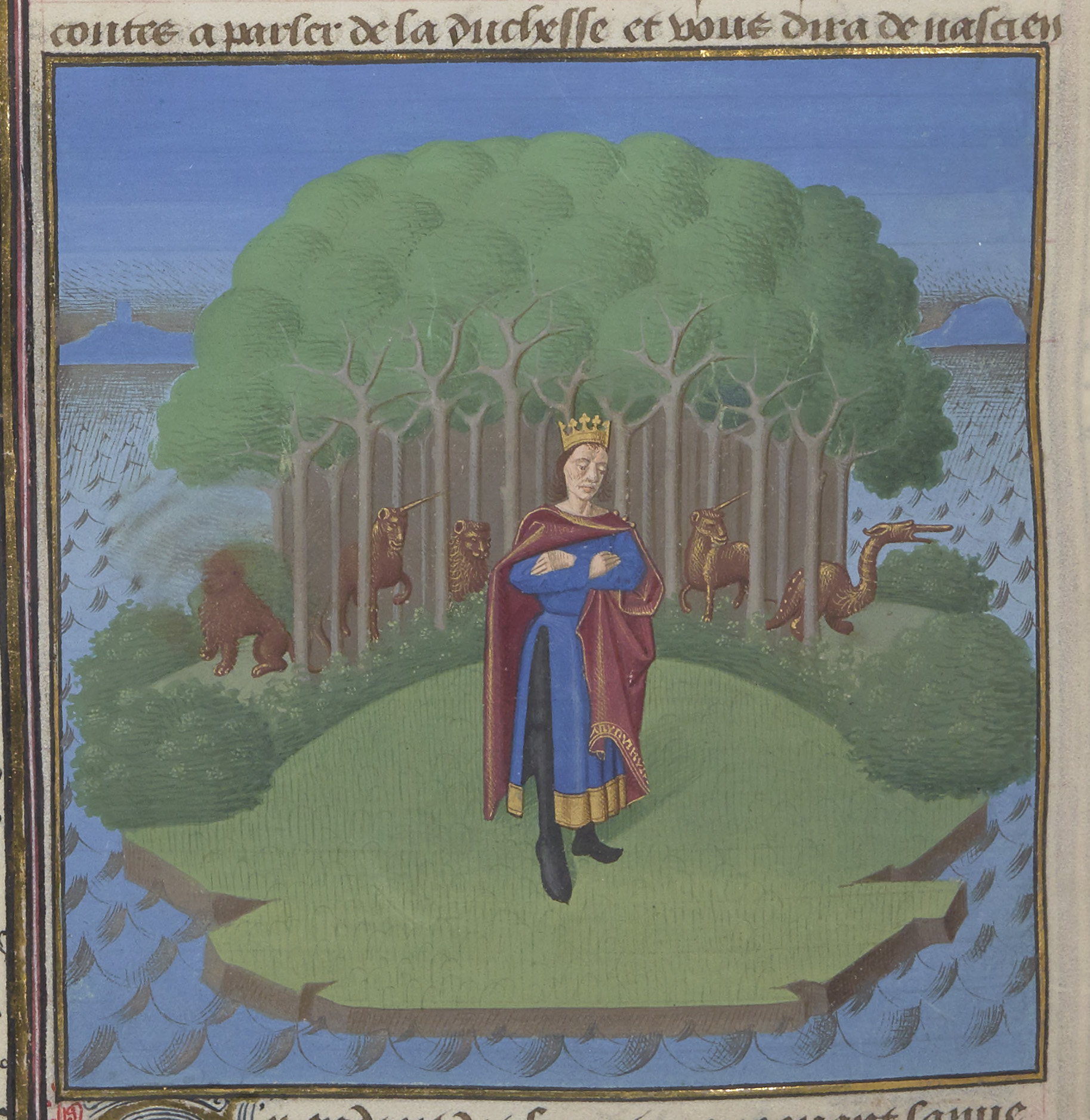

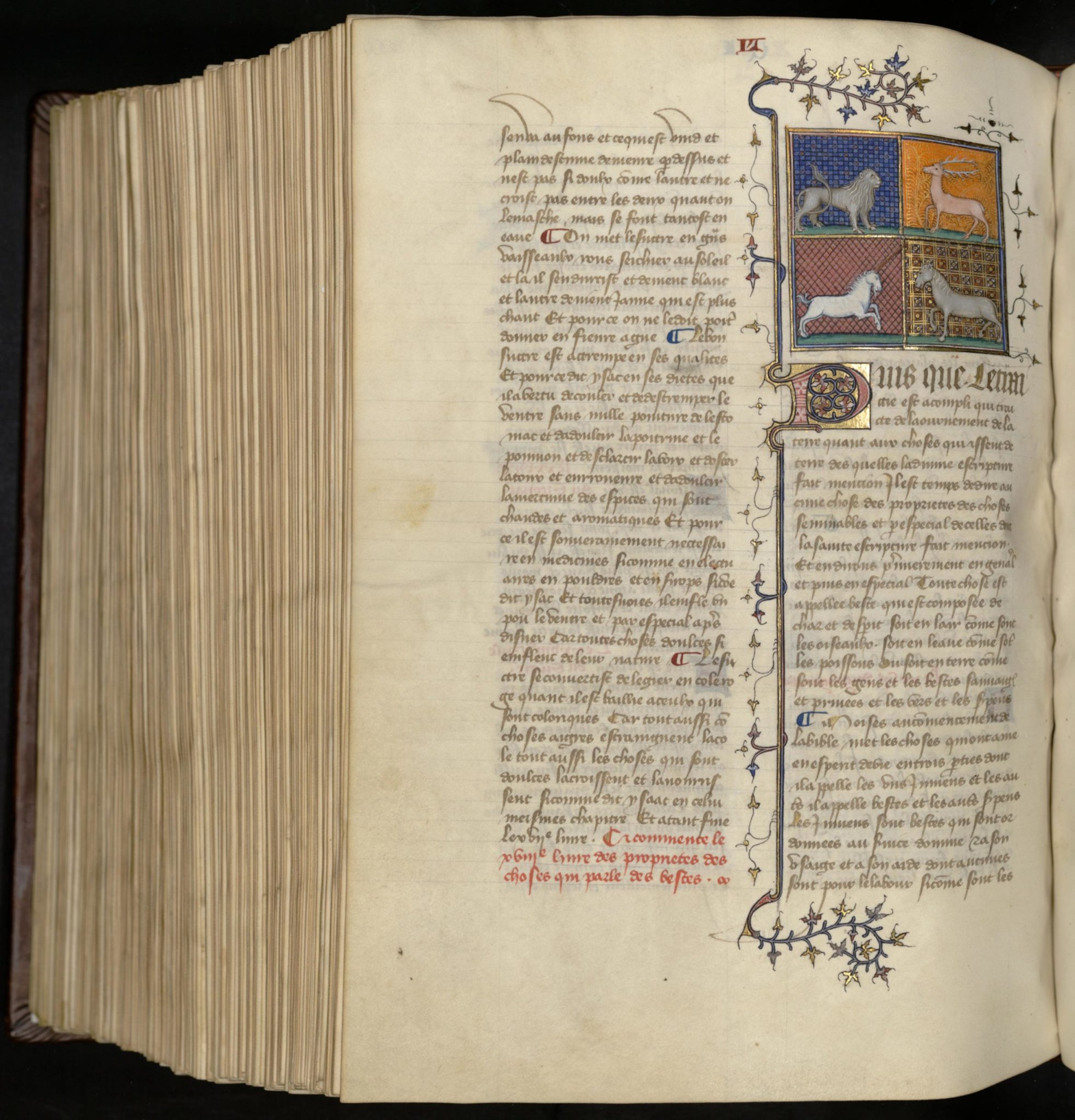

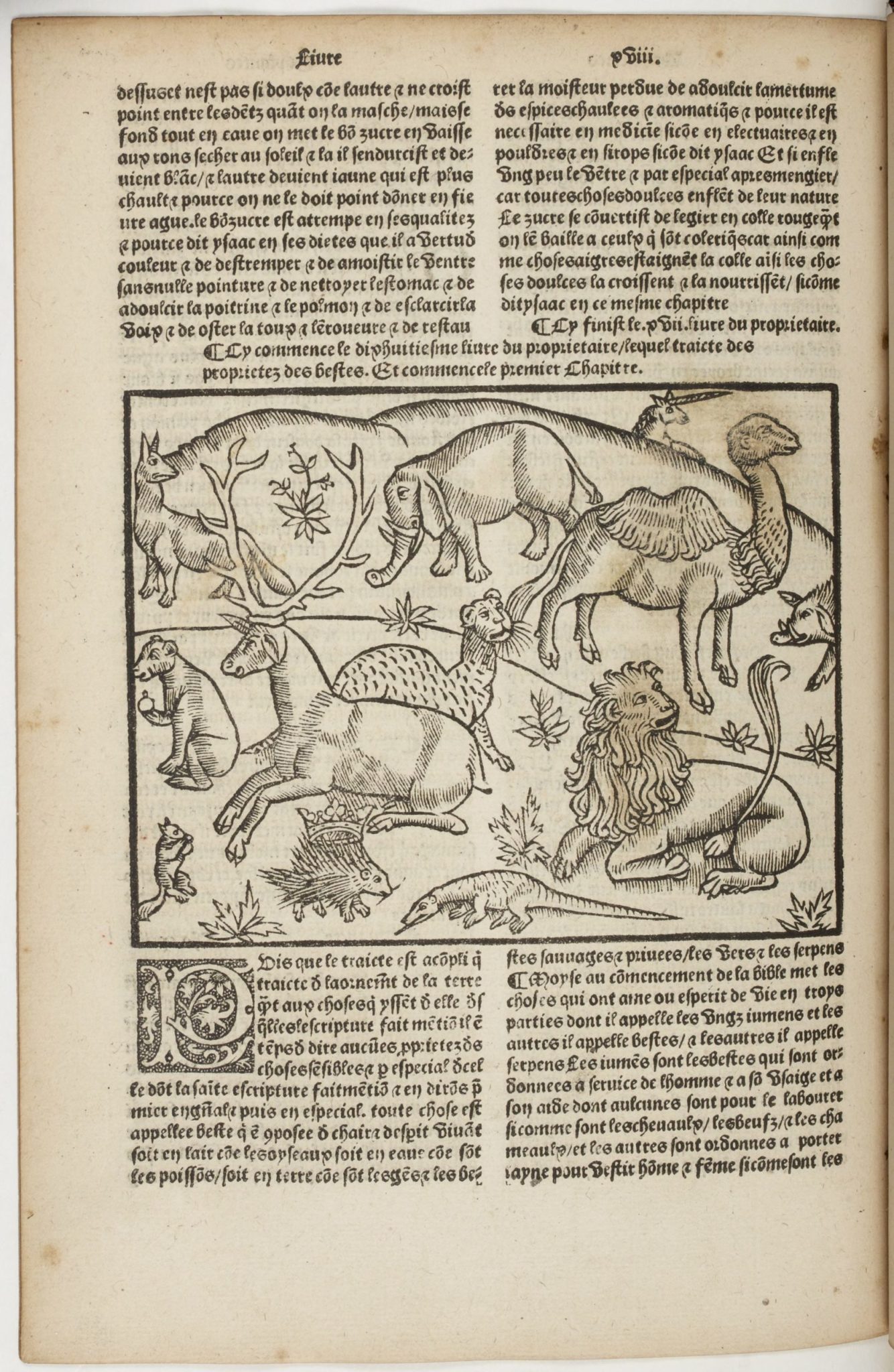

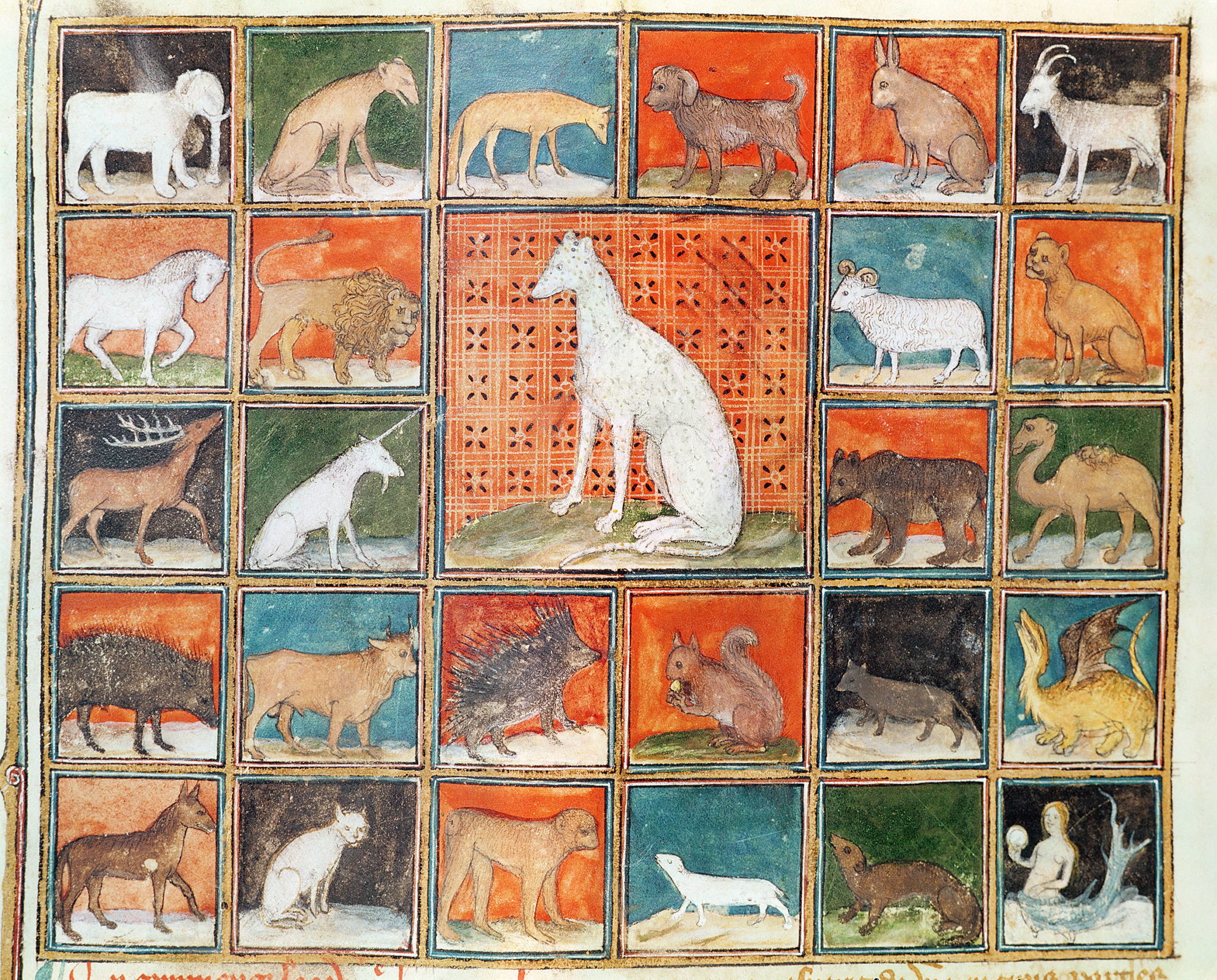

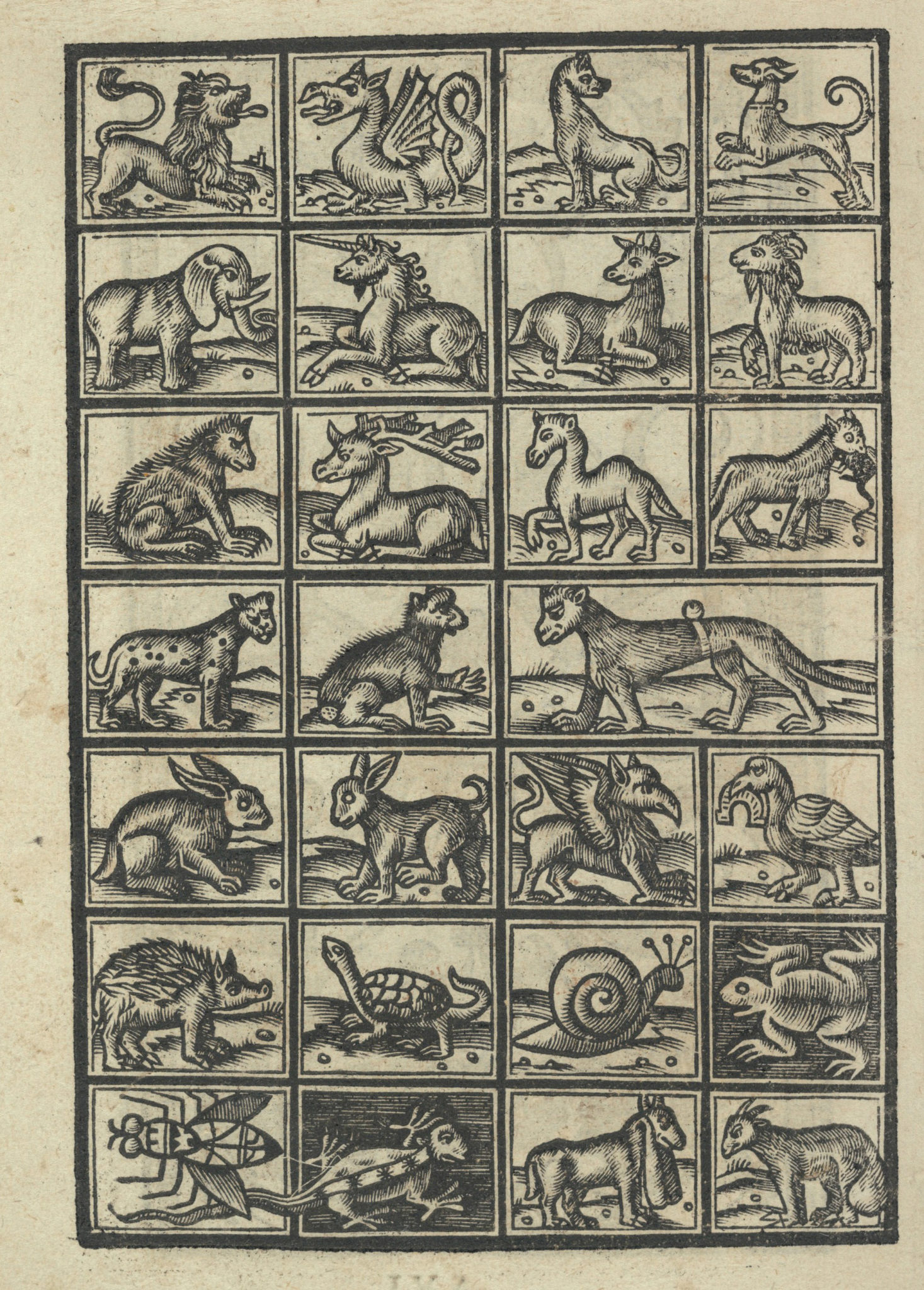

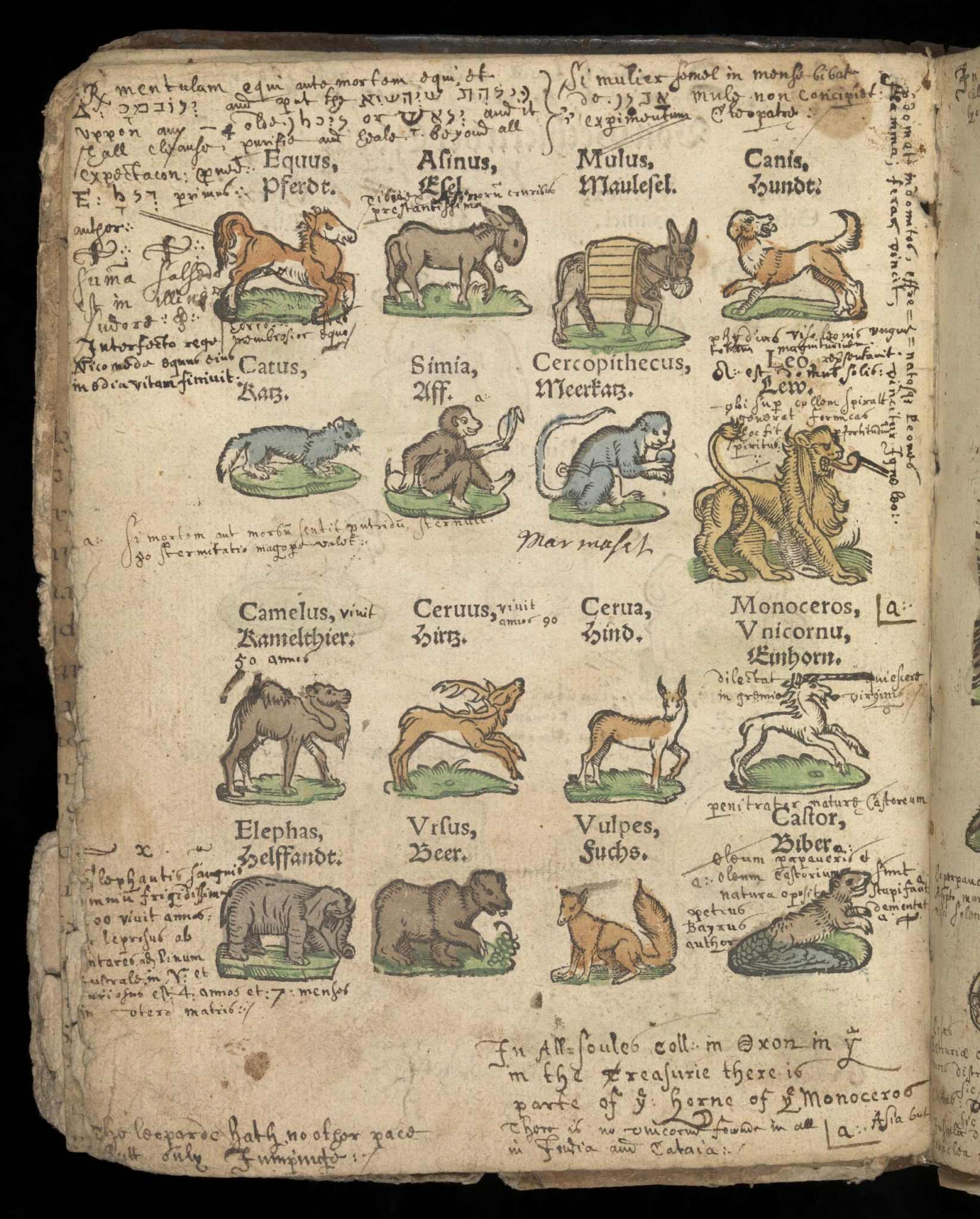

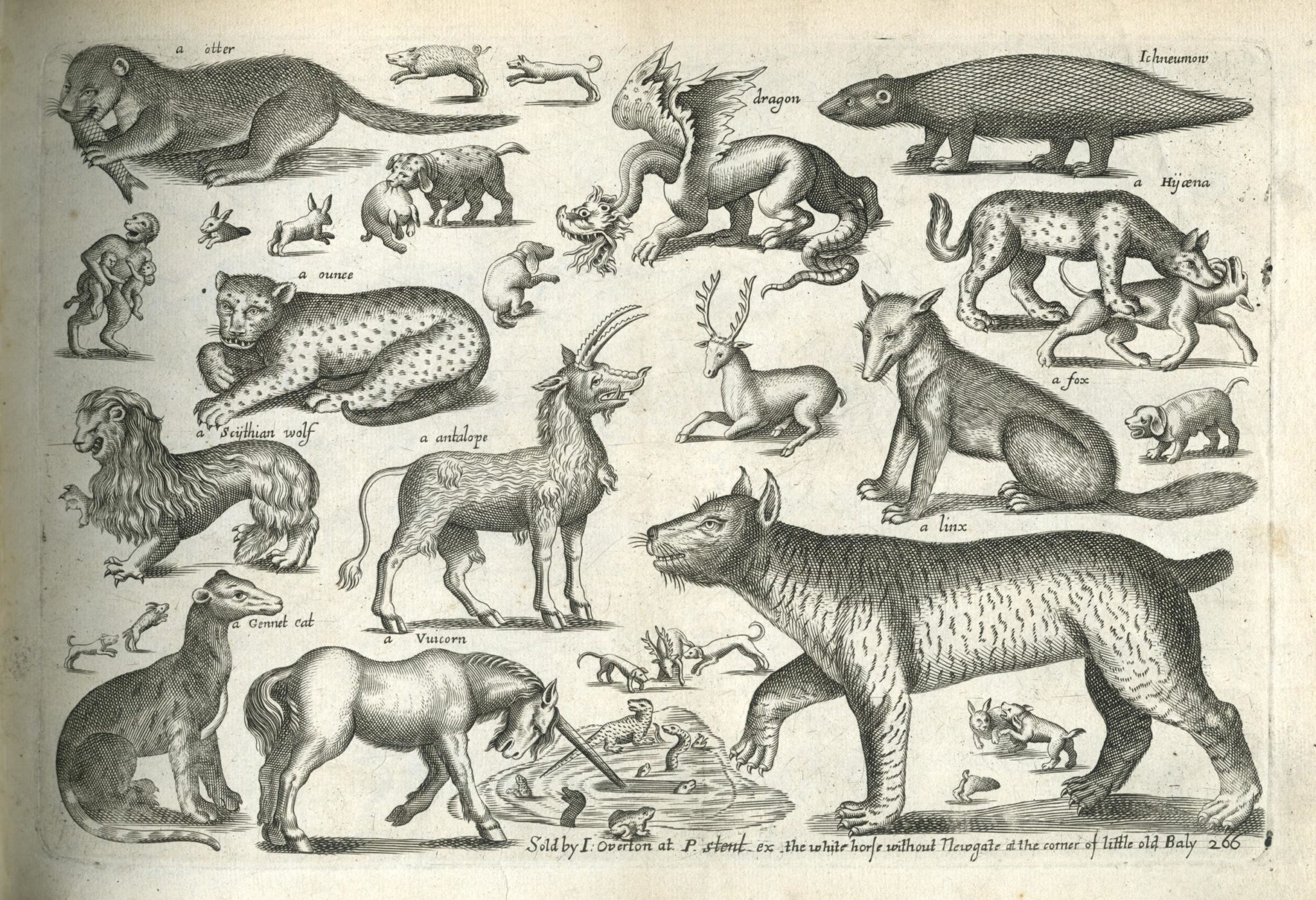

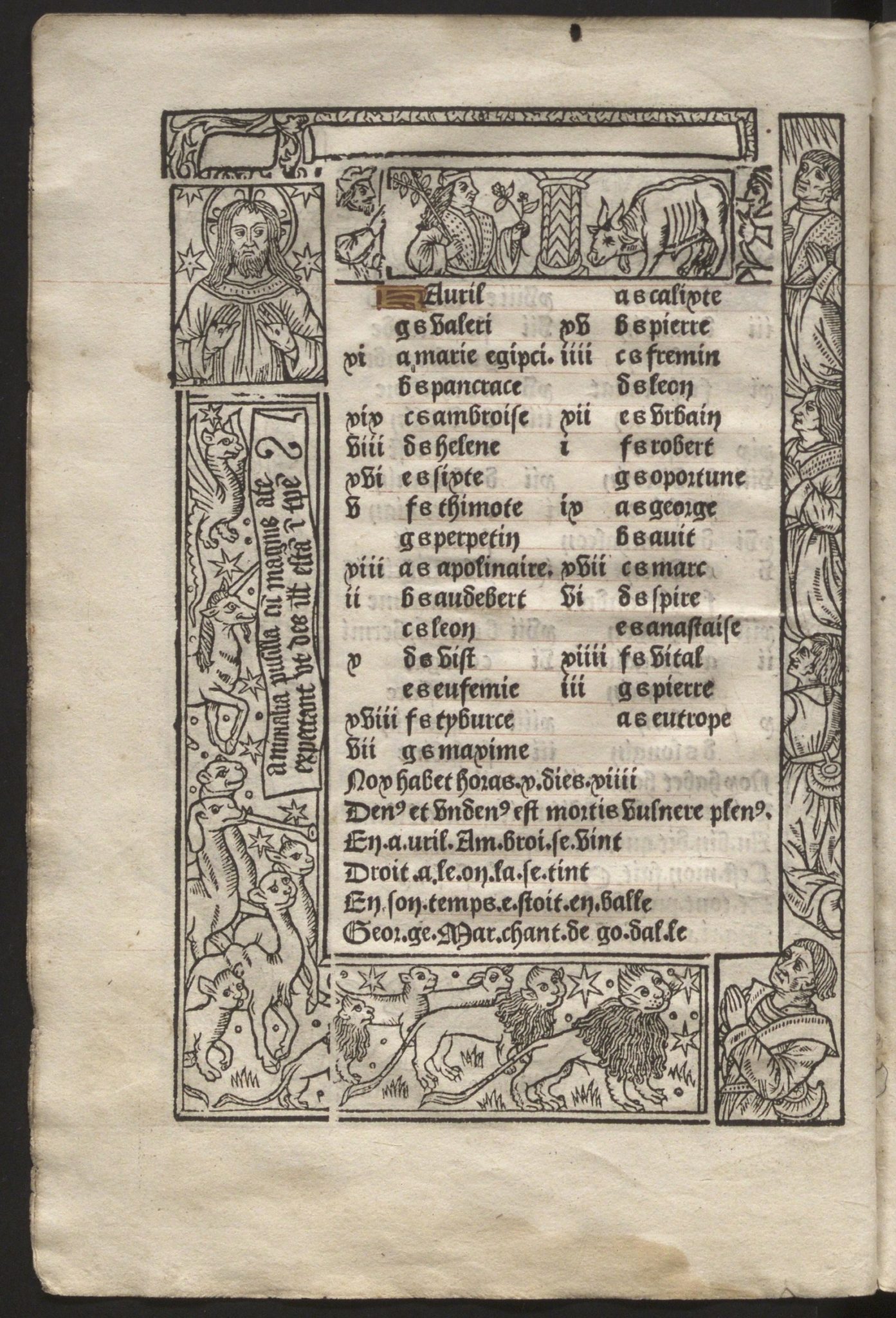

Le lion et la licorne étaient aussi, avec le dragon, parmi les animaux les plus souvent représentés dès le Moyen Âge sur les manuscrits juifs ashkénazes, sans qu’ils y aient vraiment de signification particulière.

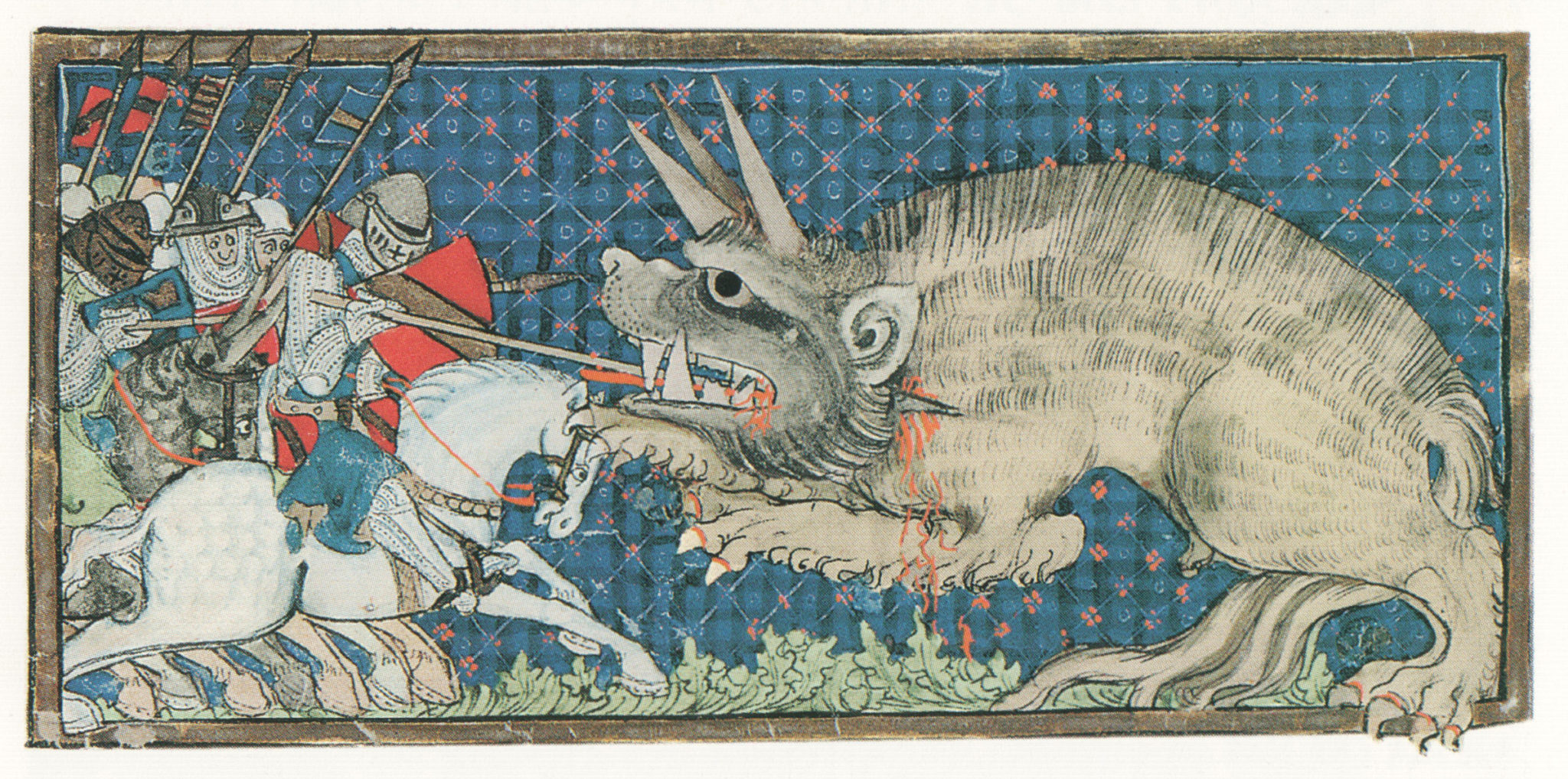

British Library, ms Harley 5794, fol 31r

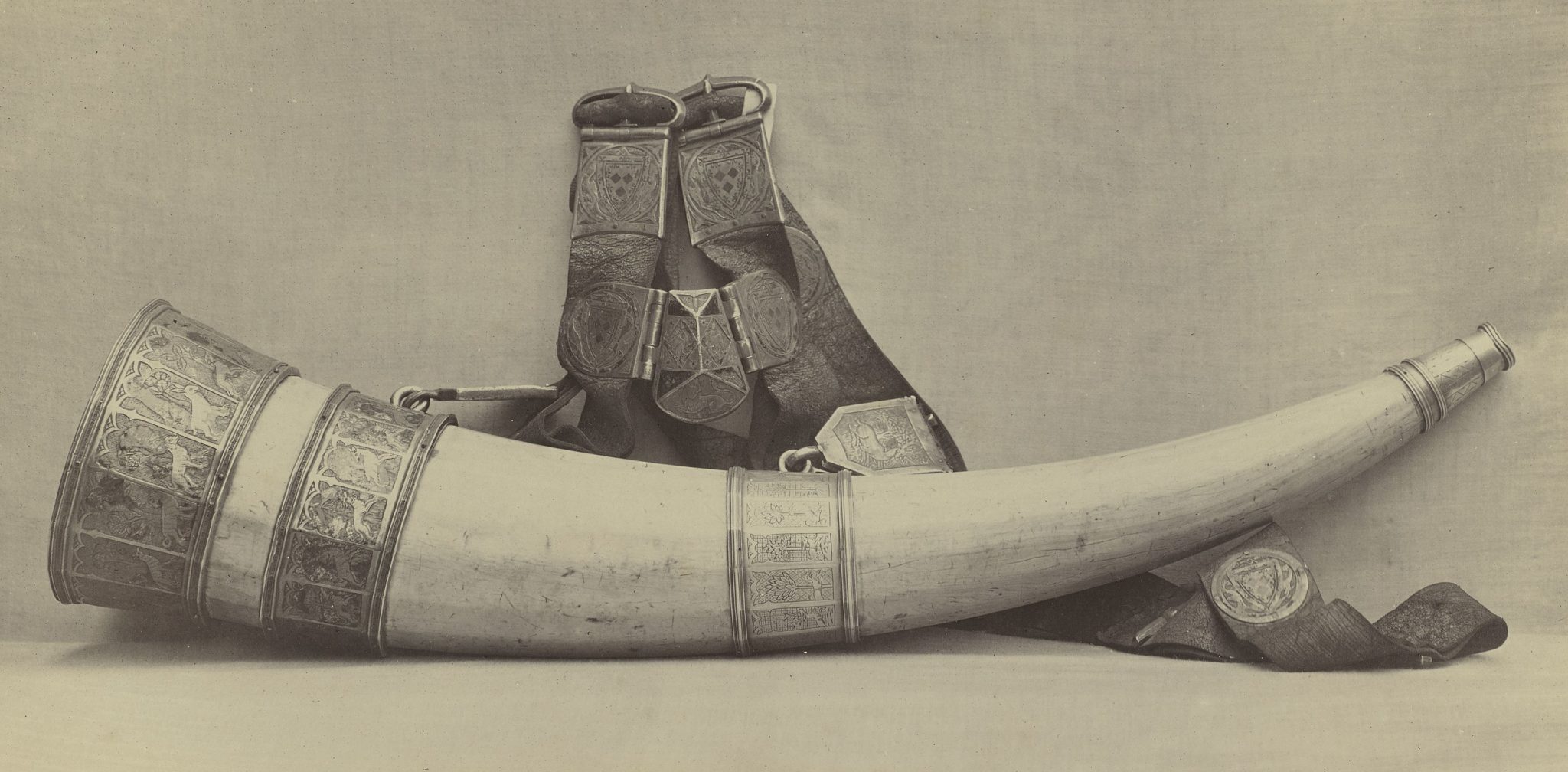

L’idée d’une cohabitation parfois difficile entre ces animaux était donc déjà bien installée dans les mondes slave et ashkénaze lorsque Ivan le terrible devint tsar en 1547. Pour ses armes et son sceau, le prince hésita longtemps entre l’aigle bicéphale, d’origine byzantine, et le couple de la licorne et du lion, au look héraldique plus occidental. Les trois animaux figurent sur le dossier de son trône d’ivoire, en fait plaqué ivoire, réalisé en 1553 ; l’aigle bicéphale est au centre, la licorne et le lion sur les côtés comme des supports de blason.

Photo Shakko, Wikimedia Commons

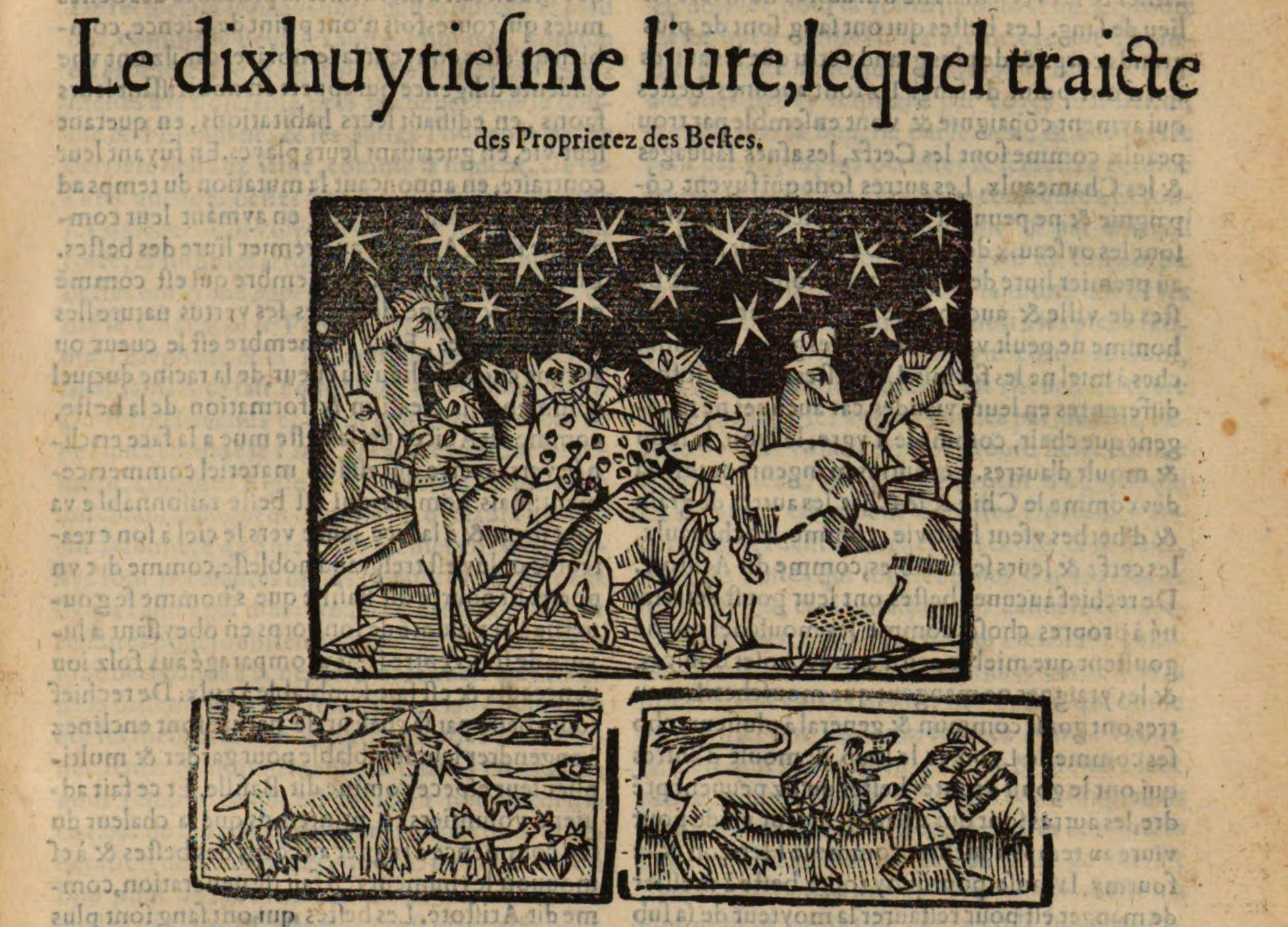

C’était sans doute un peu trop. Ivan et ses successeurs délaissèrent peu à peu le lion et la licorne, surtout après qu’ils étaient devenus, au XVIIe siècle, les emblèmes de la Grande-Bretagne. Le pli était cependant pris, et leur image réapparait de temps à autre sur des décors officiels, et très fréquemment dans l’art populaire. On les retrouve jusqu’à la révolution sur des encriers, des boucles de ceinture, des plats ciselés ou peints, des toiles tissées ou brodées, et bien sûr dans le permogorsk, la peinture sur bois traditionnelle de meubles, de portes et parfois de murs.

Le modèle passa aussi dans l’art juif, profane et religieux, devenant un motif classique de la peinture des synagogues, et apparaissant aussi sur les boucliers et couronnes de la Torah, ou sur les tombes, quoique moins fréquemment que le couple de deux lions affrontés. Certains voyaient dans le lion la tribu de Juda et dans la licorne les dix tribus perdues d’Israël – encore elles, elles ont beau être perdues, on n’arrête pas de les croiser en cherchant la licorne.

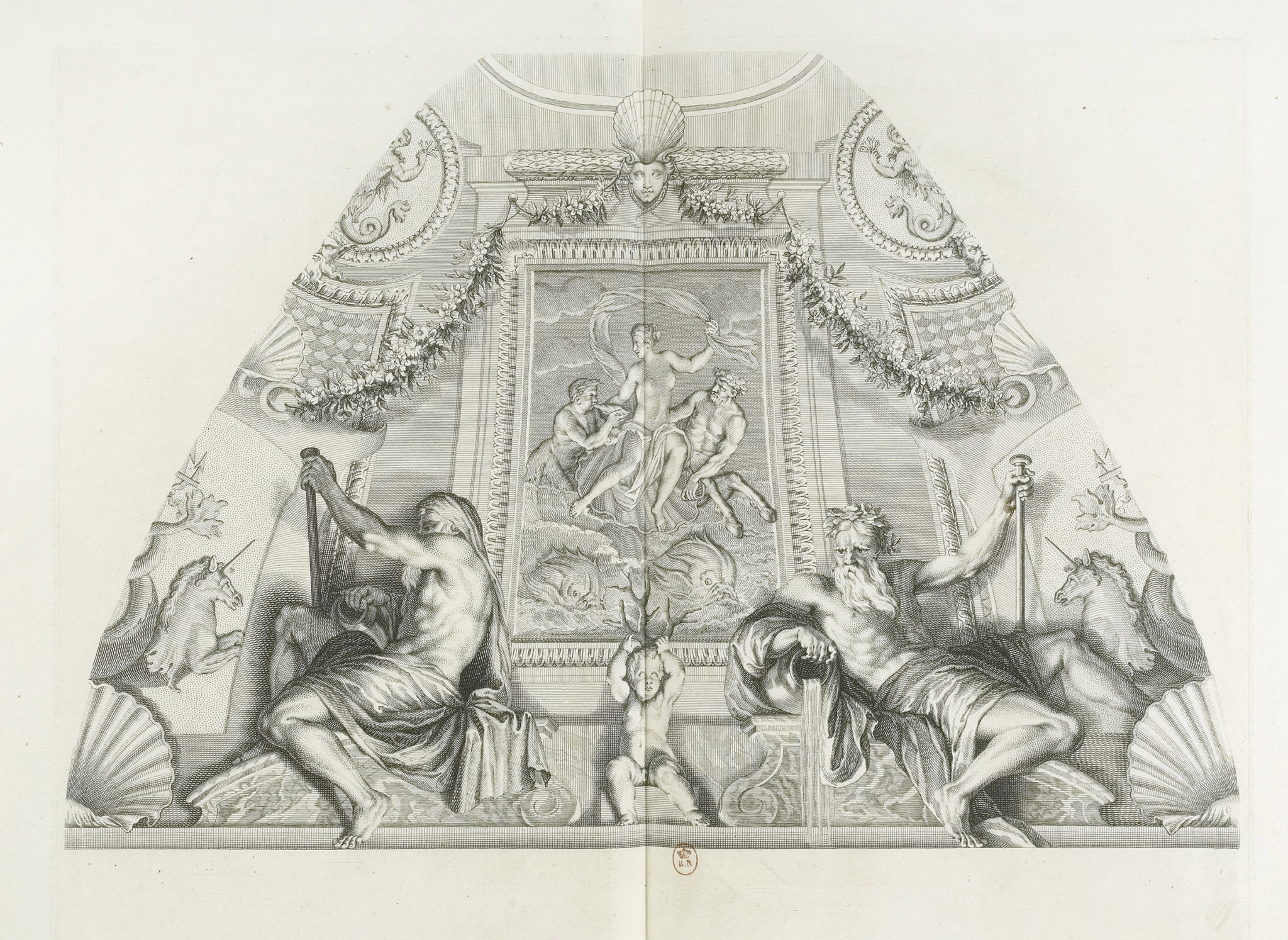

Les plus belles synagogues de bois d’Europe orientale étaient celles de Chodorov (Khodoriv) et de Gwozdziec (Hvizdets), aujourd’hui en Ukraine. Elles furent construites dans les années 1650, et leurs plafonds peints au début du XVIIIe siècle, celui de Chodorov par un peintre du nom d’Israël Lissnicki, qui devait être suffisamment fier de son travail pour le signer, ce qui était alors inhabituel. Les deux synagogues furent détruites par les nazis en 1941, mais des reproductions intégrales de leurs plafonds se trouvent à Tel Aviv, au musée de la maison de la Diaspora (Beth Hatefutsoth) pour la première, à Varsovie au musée de l’histoire des juifs de Pologne pour la seconde. Les images les plus souvent reproduites de ces deux plafonds sont celles du couple du lion et de la licorne, et beaucoup pensent, à tort, que ce motif était spécifiquement juif.

Il est d’ailleurs surprenant (enfin, pas tant que cela, mais c’est une autre histoire) que les rares articles traitant du couple lion et licorne en Europe orientale ne s’intéressent qu’à l’art juif quand ils sont rédigés par des juifs, ou qu’à l’art russe quand ils sont rédigés par des russes, alors qu’il est bien difficile ici de distinguer l’un de l’autre. Certes, les usages décoratifs qui en étaient faits sont un peu différents, mais on retrouve sur la même période, en gros du début du XVIIe à la fin du XIXe siècle, le même modèle iconographique exploité avec les mêmes techniques, parfois sans doute par les mêmes artistes. S’il n’y a pas un indice, une couronne impériale ou un chandelier dans un coin, il est impossible en voyant une photo de peinture sur bois, dans les tons jaunes, verts, orangés et rouges, représentant un lion et une licorne face à face, dressés sur leurs pattes arrière, de dire s’il s’agit d’un coffre de mariage russe ou du plafond d’une synagogue ashkénaze.

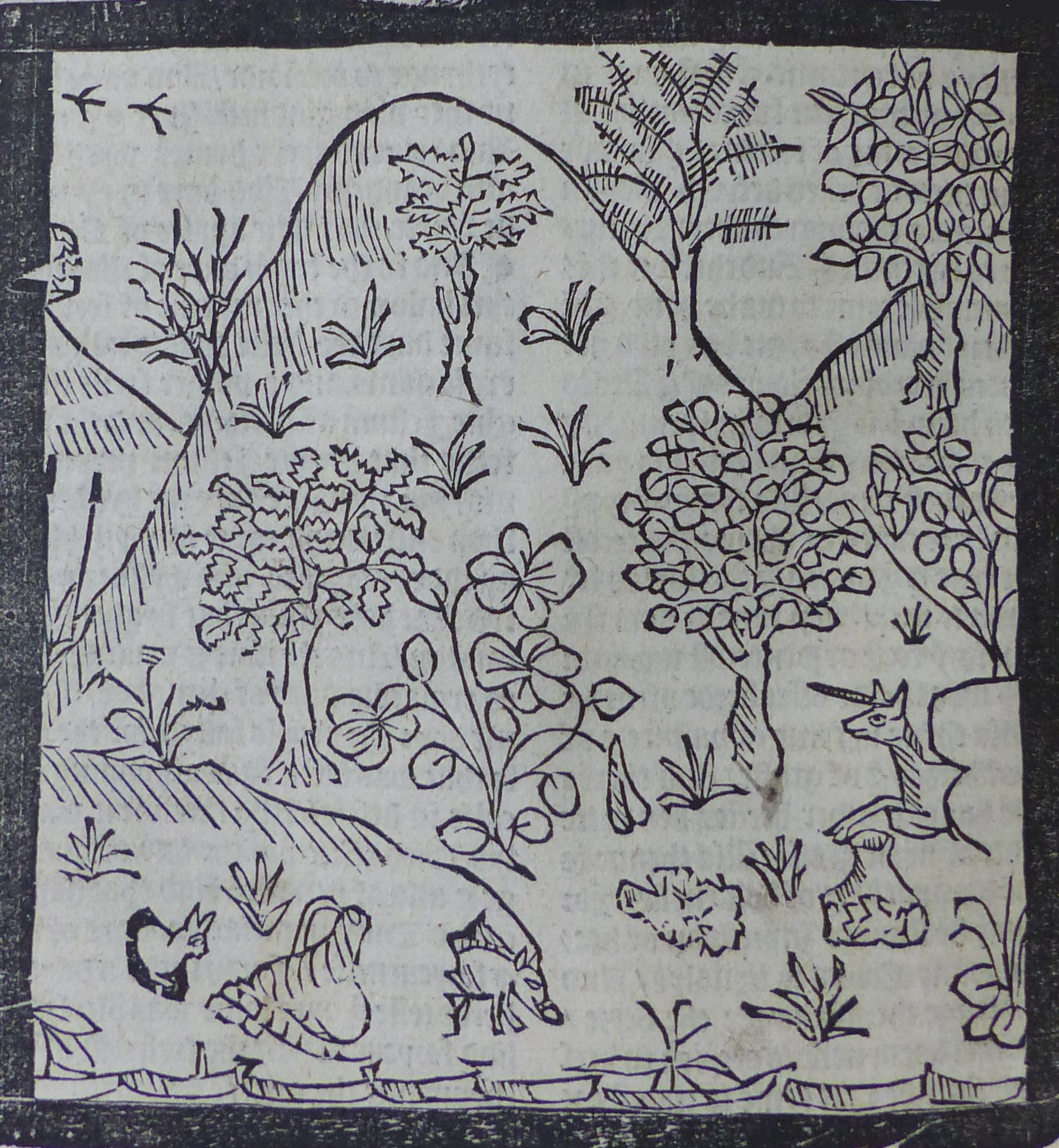

À la fin du XIXe siècle, dans le Nord de la Russie, des paysans riches faisaient entièrement peindre leurs maisons de bois, avec des motifs souvent identiques à ceux utilisés depuis le XVIIe siècle sur les tapisseries et les meubles. Un photographe russe, Nikolai Telegin, a ces dernières années pris des clichés de nombre de ces maisons rurales, qui risquaient pour certaines d’être détruites pour devenir du bois de chauffage – et je le remercie au passage pour son aide sur ce petit chapitre. Dans la région d’Arkhangelsk, une famille d’artistes, les Petrovskie, avait fait du couple du lion et de la licorne leur signature, leur marque, et c’est eux qui ont peint, les quelques maisons dont vous voyez ici les images.

En 2010 a été terminée la reconstruction, à partir des plans d’origine du XVIIe siècle, du palais de bois du tsar Alexis, à Kolomenskoye, dans la banlieue de Moscou. Un lion et une licorne ornent le plafond du pavillon d’entrée, mais j’avoue ne pas savoir si le motif pictural était précisé sur les plans, ce qui est tout à fait possible, ou s’il s’agit d’une initiative des restaurateurs.

Photo Sasa 4250, Wikimedia Commons

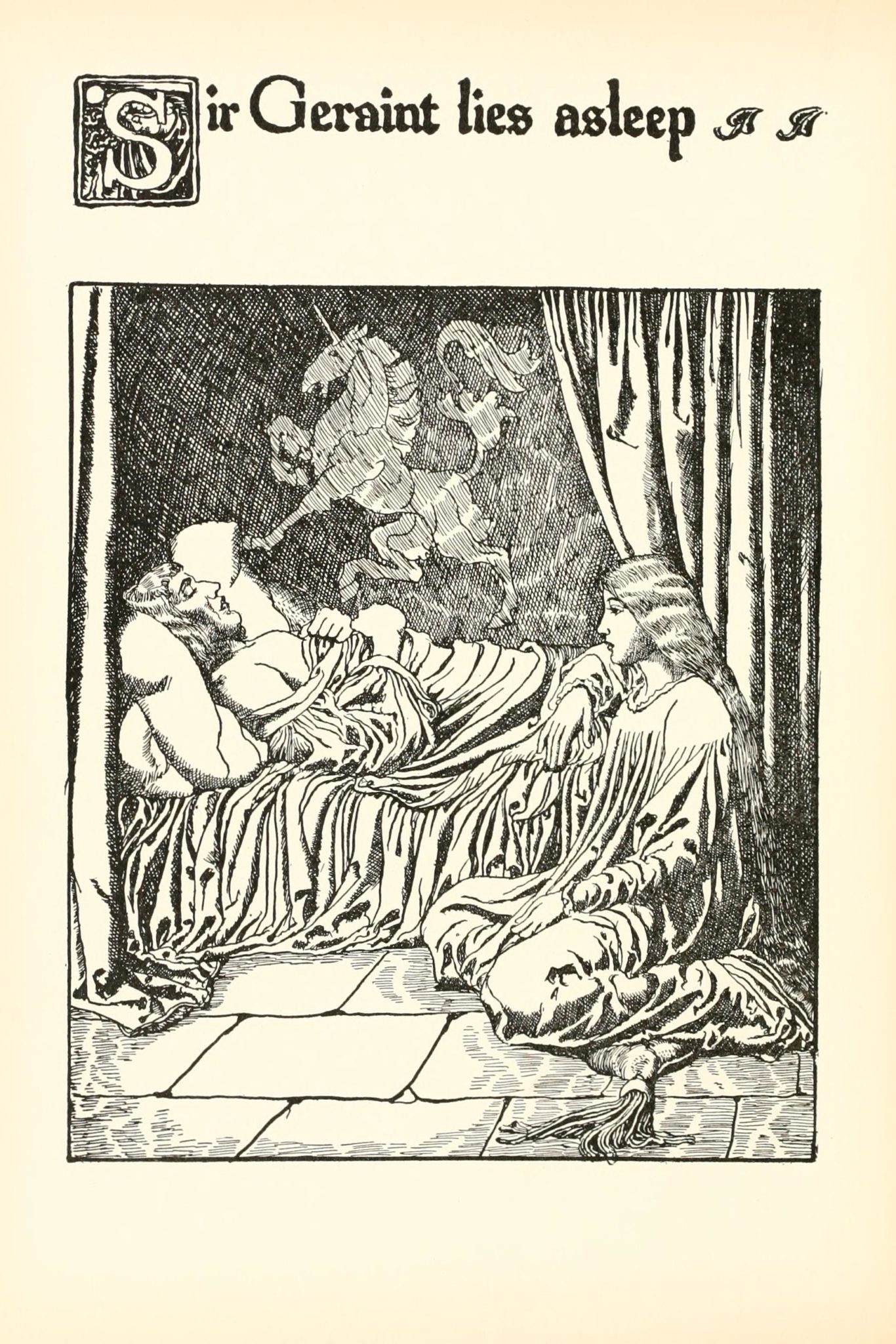

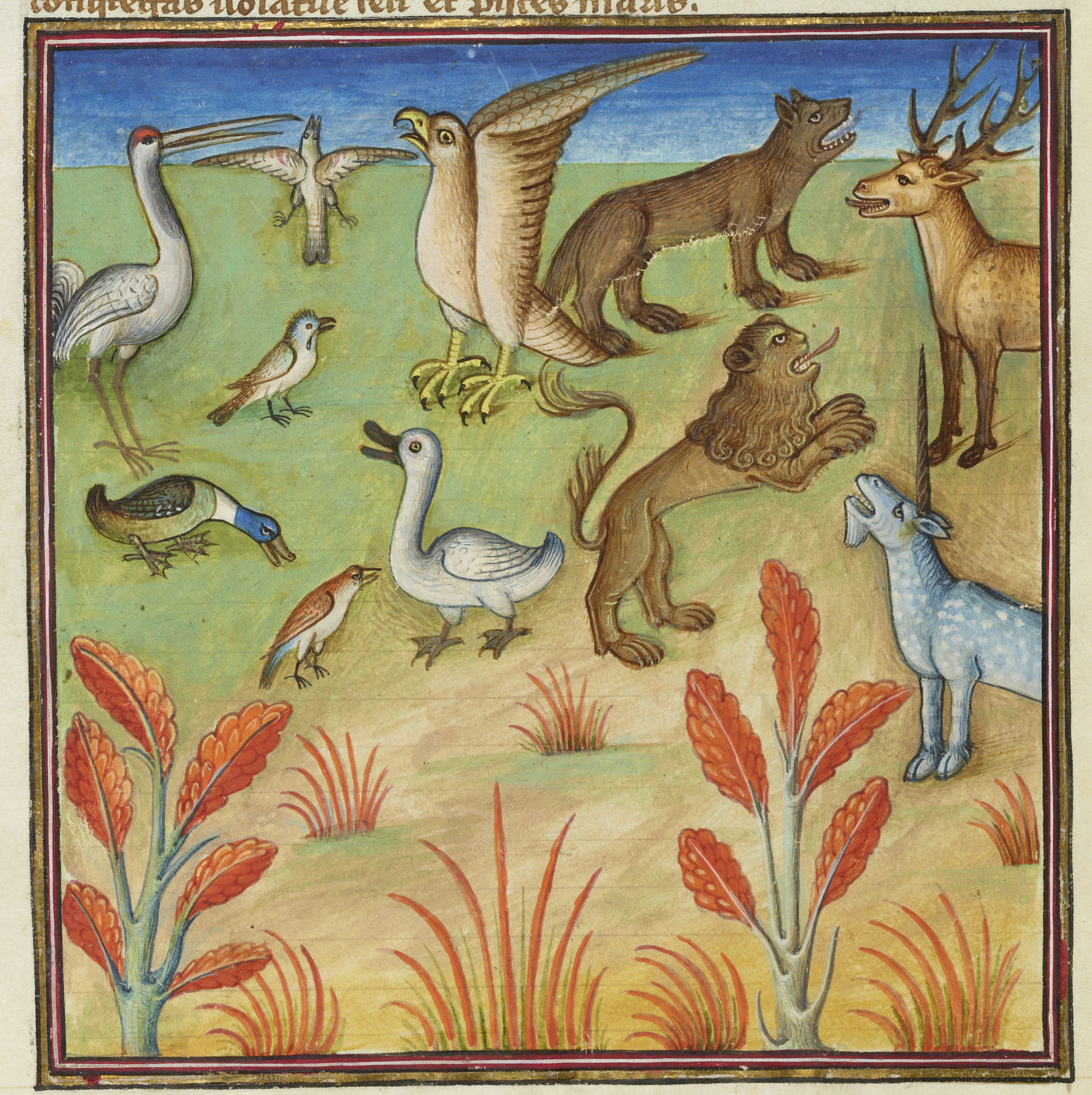

Comme des supports héraldiques qui n’ont plus de blason pour les séparer et sur lequel reposer leurs pattes avant, le lion et la licorne slaves ou juifs se font face. Dressés sur leurs pattes arrières. Ils semblent parfois danser, parfois combattre, selon l’idée que l’artiste se faisait de leurs relations.

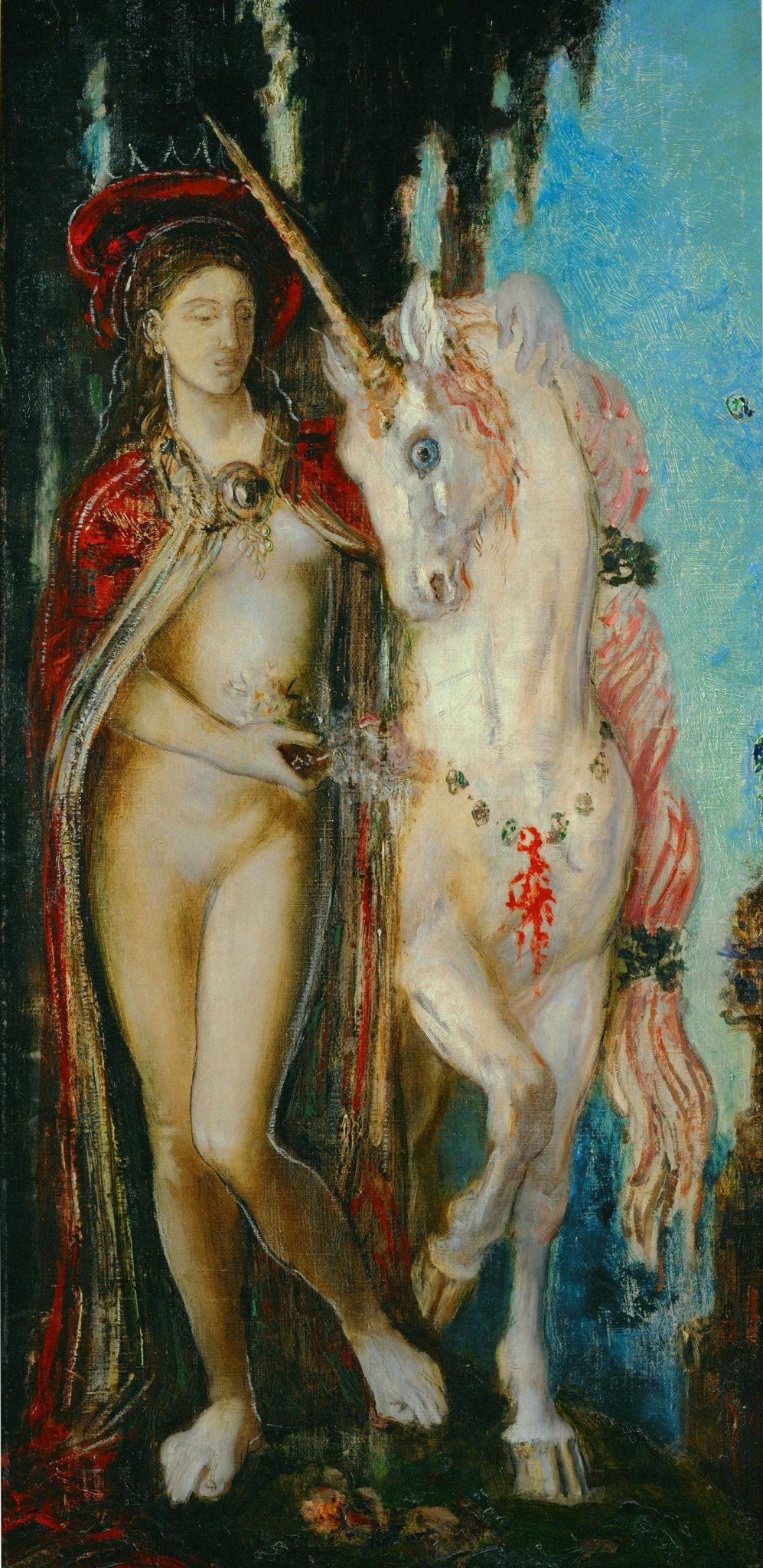

Dans ces images de danse ou de lutte, le lion semble parfois tenter de mordre la corne de la licorne, à moins que celle-ci ne cherche à transpercer la gorge de son rival. Aucune légende, aucune tradition connue n’explique ce comportement, dont on ne sait s’il est agressif, ludique ou même vaguement érotique. On pourrait y voir un clin d’œil, une sorte de gag récurent, si cela ne se produisait que sur des objets quotidiens comme les coffres ou les portes des armoires russes, mais la scène apparaît aussi dans un contexte plus solennel, notamment sur des tombes juives. Si quelqu’un a des éléments d’explication, cela m’intéresse !