Au XIXe siècle, pour quelques savants et nombre de curieux et de voyageurs, la licorne vit dans le Sud de l’Afrique ou dans l’Himalaya. Chez les auteurs romantiques, elle gagne parfois déjà l’Europe d’un Moyen Âge imaginaire, mais elle ne quitte pas encore complètement l’Orient.

C’est dans les années 1710 que sont publiés en France les Contes des Mille et une Nuits pour une partie traduits et pour une autre imaginés par Antoine Galland. On y croise quelques griffons, et l’oiseau roc, mais nulle licorne. Le genre du conte oriental, mêlant orientalisme, divertissement baroque, parfois ambitions philosophiques, connut un grand succès jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, et les licornes s’y firent rapidement une place, montures de princes et de guerriers dans La Princesse de Babylone de Voltaire, plus souvent tirant le char de quelque noble dame. Dans Les épisodes de Vathek de William Bedford, des licornes noires tirent le char funèbre de la princesse Gulzara. Dans le libertin et anonyme Atalzaide,une petite mais fière licorne d’Orient garde la chasteté de sa maîtresse.

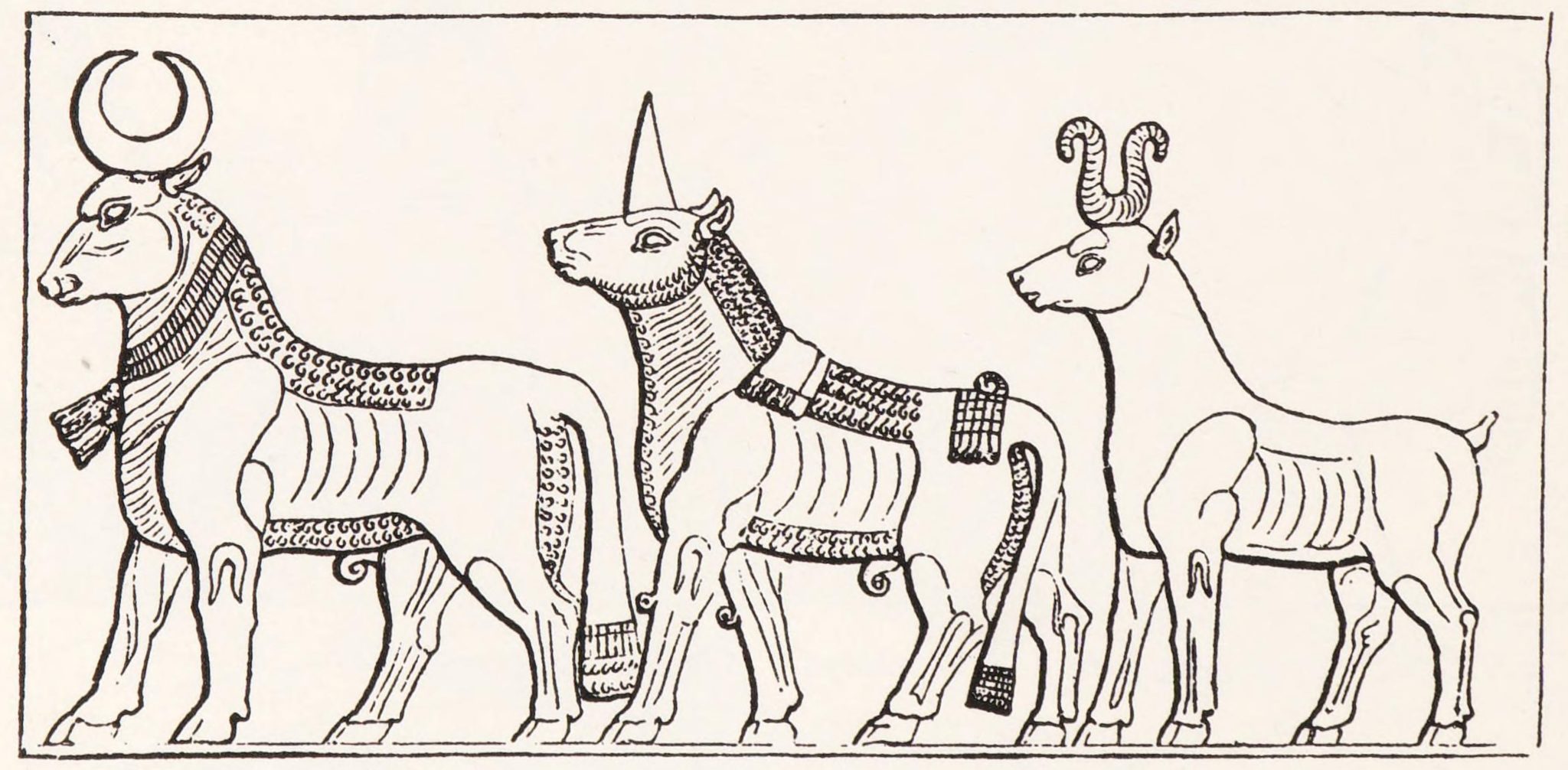

Dans la littérature orientaliste romantique du XIXe siècle, souvent pompeuse voire pompière, la licorne est parfois déjà la blanche cavale des forêts d’Europe, mais elle reste aussi une créature plus ou moins mythique du Proche et Moyen Orient antique. On ne croit plus vraiment, comme dans les années 1700, que des licornes aient été rituellement sacrifiées à Babylone ou Persépolis, mais elles apparaissent régulièrement dans les descriptions ampoulées sinon de la faune locale, du moins des sculptures et bas-reliefs.

Certes, la blanche bête est absente du plus connu de ces textes, du seul sans doute qui soit encore lu, Salammbô, où l’on apprend seulement que les cent membres du Conseil des Anciens de Carthage avaient un bâton de corne de narval, précision d’ailleurs un peu anachronique. Elle apparaît en revanche régulièrement dans d’autres romans, surtout en France, chez des auteurs populaires aujourd’hui un peu oubliés.

Musée de Cluny, Paris.

Des tapisseries du Moyen Âge ou de la Renaissance dont le thème nous semble aujourd’hui tout à fait médiéval, sont alors parfois interprétées comme décrivant des scènes orientales. Dans la toute première description de La Dame à la licorne, George Sand voit « quelque chose d’asiatique[1] » au visage et aux parures de la dame, et dans le croissant des armoiries un symbole oriental. Pour Prosper Mérimée, il y a dans les tapisseries du château de Boussac « quelque chose de singulier qui permet de croire même à d’autres qu’à M. Jourdain, qu’elles ont été faites pour le fils du Grand Turc [2]».Mademoiselle de Maupin, dans le roman éponyme de Théophile Gauthier, décrit les licornes des tapisseries médiévales « poursuivies par des chasseurs en habit de sarrasin ».

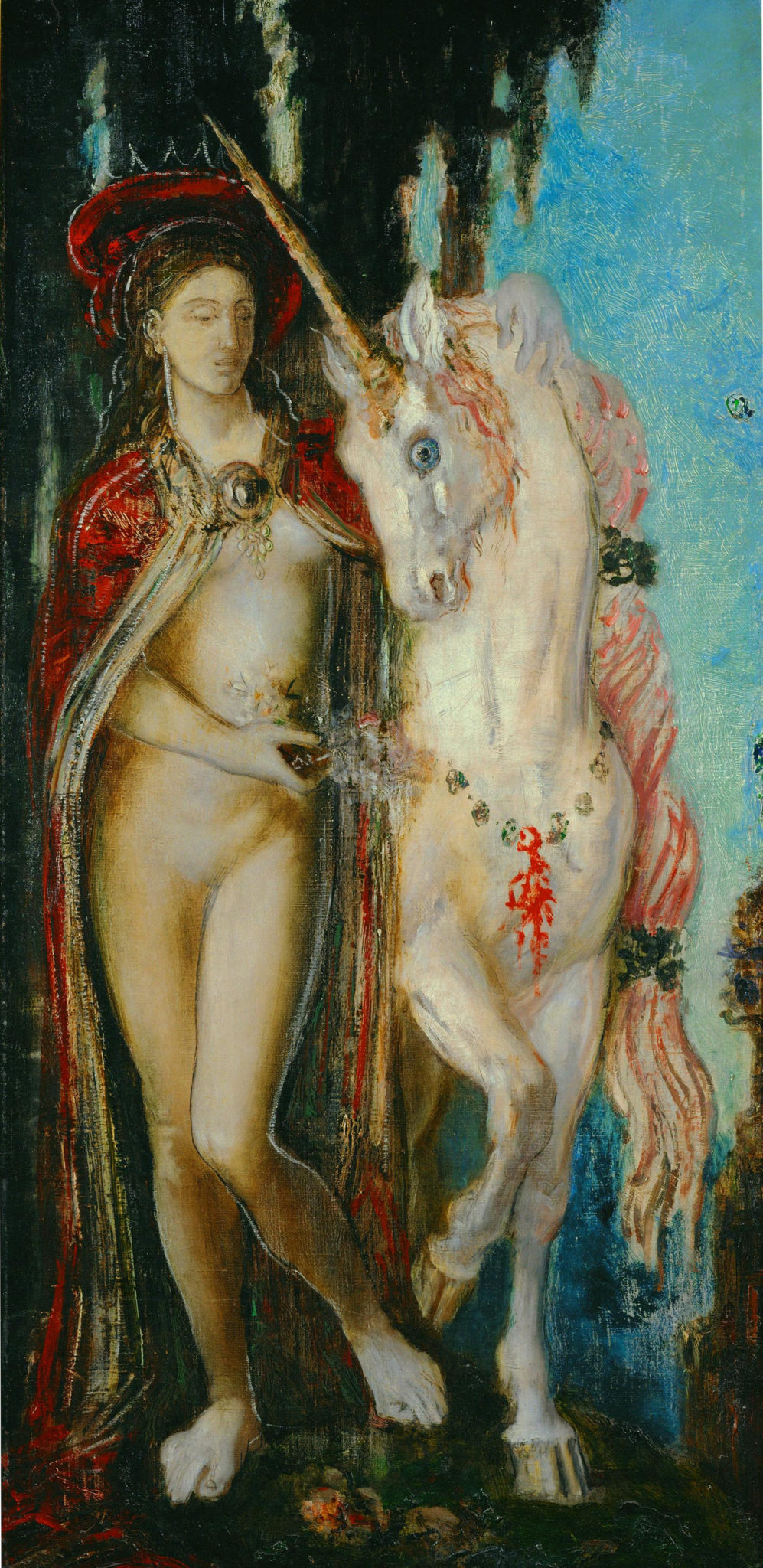

Musée Gustave Moreau, Paris.

Sur les peintures du Gustave Moreau, orientalisme et médiévalisme se confondent plus ou moins dans un exotisme précis mais générique. Les licornes médiévales et barbichues du tableau éponyme côtoient sur les murs de son musée parisien la cavale unicorne à la robe blanche teintée de sable du Poète persan.

Vers la fin du XIXe siècle, les fantaisies orientales gagnent en légèreté, et la licorne, peut-être un peu trop prétentieuse, s’en échappe alors pour rejoindre, définitivement sans doute, les univers de la fantaisie médiévale.

Le Prince allait répondre sans doute, lorsque l’attention de la Princesse fut détournée par l’Objet qui lui était le plus cher au monde: c’était une Licorne de la petite espèce, de la hauteur environ d’un Lévrier d’Angleterre, et différente seulement de ces animaux par une corne d’ivoire longue de deux pieds environ, qui s’élevait au-dessus des yeux, entre les deux oreilles & lui donnait une physionomie de fantaisie, à qui le Prince fût obligé de donner des louanges. Le récit de ses gentillesses dura beaucoup plus longtems que le Prince ne l’aurait désiré, et il fût même obligé de se lever pour lui aller chercher à boire, et lorsqu’après avoir caressé sa maîtresse, elle se fut couchée fur un carreau de velours bleu qui était auprès d’elle, le Prince continua en ces termes. […]

Le Prince avait trop lu de Romans, savait trop de chansons, pour ne pas sentir tous les avantages d’une pareille situation; il baisa tendrement la main d’Atalzaide, et devenant ensuite plus téméraire, il portait la sienne au bas de sa robe, lorsque la Licorne qui était auprès lui donna un si furieux coup sur les doigts, en lui laissant tomber sa corne sur la main, qu’il la retira promptement par un mouvement machinal dont il ne fut pas le maître. La Licorne en même temps sauta sur le giron de la princesse, et tenant sa corne comme une lance en arrêt, menaçait le Prince de tous côtés, et se présentait toujours pour s’opposer à ses entreprises. Après plusieurs tentatives inutiles, il comprit enfin, que l’heure de son bonheur n’était pas venue; il jugea cependant que pour sa réputation il ne fallait pas aller appeler de secours étranger, d’autant plus qu’Atalzaide ne paraissait souffrir aucun mal: il s’assit sur un sofa, fort éloigné d’elle. La Licorne se coucha fur les genoux de fa maitresse toujours disposée à la défendre.

— Atalzaïde, 1746.

— Et où est-il ce pays de mon cher inconnu ? Quel est le nom de ce héros ? Comment se nomme son empire ? Car je ne croirai pas plus qu’il est un berger que je ne crois que vous êtes une chauve-souris.

— Son pays, madame, est celui des Gangarides, peuple vertueux et invincible qui habite la rive orientale du Gange. Le nom de mon ami est Amazan. Il n’est pas roi, et je ne sais même s’il voudrait s’abaisser à l’être ; il aime trop ses compatriotes : il est berger comme eux. Mais n’allez pas vous imaginer que ces bergers ressemblent aux vôtres, qui, couverts à peine de lambeaux déchirés, gardent des moutons infiniment mieux habillés qu’eux ; qui gémissent sous le fardeau de la pauvreté, et qui payent à un exacteur la moitié des gages chétifs qu’ils reçoivent de leurs maîtres. Les bergers gangarides, nés tous égaux, sont les maîtres des troupeaux innombrables qui couvrent leurs prés éternellement fleuris. On ne les tue jamais : c’est un crime horrible vers le Gange de tuer et de manger son semblable. Leur laine, plus fine et plus brillante que la plus belle soie, est le plus grand commerce de l’Orient. D’ailleurs la terre des Gangarides produit tout ce qui peut flatter les désirs de l’homme. Ces gros diamants qu’Amazan a eu l’honneur de vous offrir sont d’une mine qui lui appartient. Cette licorne que vous l’avez vu monter est la monture ordinaire des Gangarides. C’est le plus bel animal, le plus fier, le plus terrible, et le plus doux qui orne la terre. Il suffirait de cent Gangarides et de cent licornes pour dissiper des armées innombrables. Il y a environ deux siècles qu’un roi des Indes fut assez fou pour vouloir conquérir cette nation : il se présenta suivi de dix mille éléphants et d’un million de guerriers. Les licornes percèrent les éléphants, comme j’ai vu sur votre table des mauviettes enfilées dans des brochettes d’or.

— Voltaire, La Princesse de Baylone, 1768.

Le phénix, qui était plus sage que Formosante, parce qu’il était sans passion, la consolait en chemin ; il lui remontrait avec douceur qu’il était triste de se punir pour les fautes d’un autre ; qu’Amazan lui avait donné des preuves assez éclatantes et assez nombreuses de fidélité pour qu’elle pût lui pardonner de s’être oublié un moment ; que c’était un juste à qui la grâce d’Orosmade avait manqué ; qu’il n’en serait que plus constant désormais dans l’amour et dans la vertu ; que le désir d’expier sa faute le mettrait au-dessus de lui-même ; qu’elle n’en serait que plus heureuse ; que plusieurs grandes princesses avant elle avaient pardonné de semblables écarts, et s’en étaient bien trouvées ; il lui en rapportait des exemples, et il possédait tellement l’art de conter que le cœur de Formosante fut enfin plus calme et plus paisible ; elle aurait voulu n’être point si tôt partie : elle trouvait que ses licornes allaient trop vite, mais elle n’osait revenir sur ses pas ; combattue entre l’envie de pardonner et celle de montrer sa colère, entre son amour et sa vanité, elle laissait aller ses licornes ; elle courait le monde selon la prédiction de l’oracle de son père.

— Voltaire, La Princesse de Baylone, 1768.

Mille ouvriers annonçoient un quatrième char bien plus riche que les précédens : il étoit attelé de douze licornes & fourni de vaisselle, de monnoies & de meubles d’argent. Le char étoit lui même d’argent massif, & portoit l’Intendant d’Abudah. Il étoit suivi de cent chameaux chargés aussi d’argenterie.

A quelque distance on voyoit mille cavaliers armés de pied en cap à la manière des Sarrasins, puis sur des mulets richement caparaçonnés, cinq cents Marchands étrangers, les premiers de leur nation, & tous remarquables par la magnificence de leurs équipages. Suivoit un char d’or massif tiré par quatre éléphans.

— James Ridley, Les contes des génies, ou les charmantes leçons d’Horam, fils d’Asmar, 1782.

Nous nous rendîmes dans la grande cour du palais ; au milieu de laquelle était une litière de bois de sandal, attelée à quatre licornes noires. Au son aigu de mille instruments lugubres, et aux cris encore plus perçants des Choucaniens, le corps de Gulzara fut mis dans cette litière, sur laquelle on étendit un grand tapis de toile d’argent, en laissant à découvert le gracieux visage de cette belle princesse, qui en effet ne paraissait qu’endormie.

— William Bedford, Les épisodes de Vathek, 1782

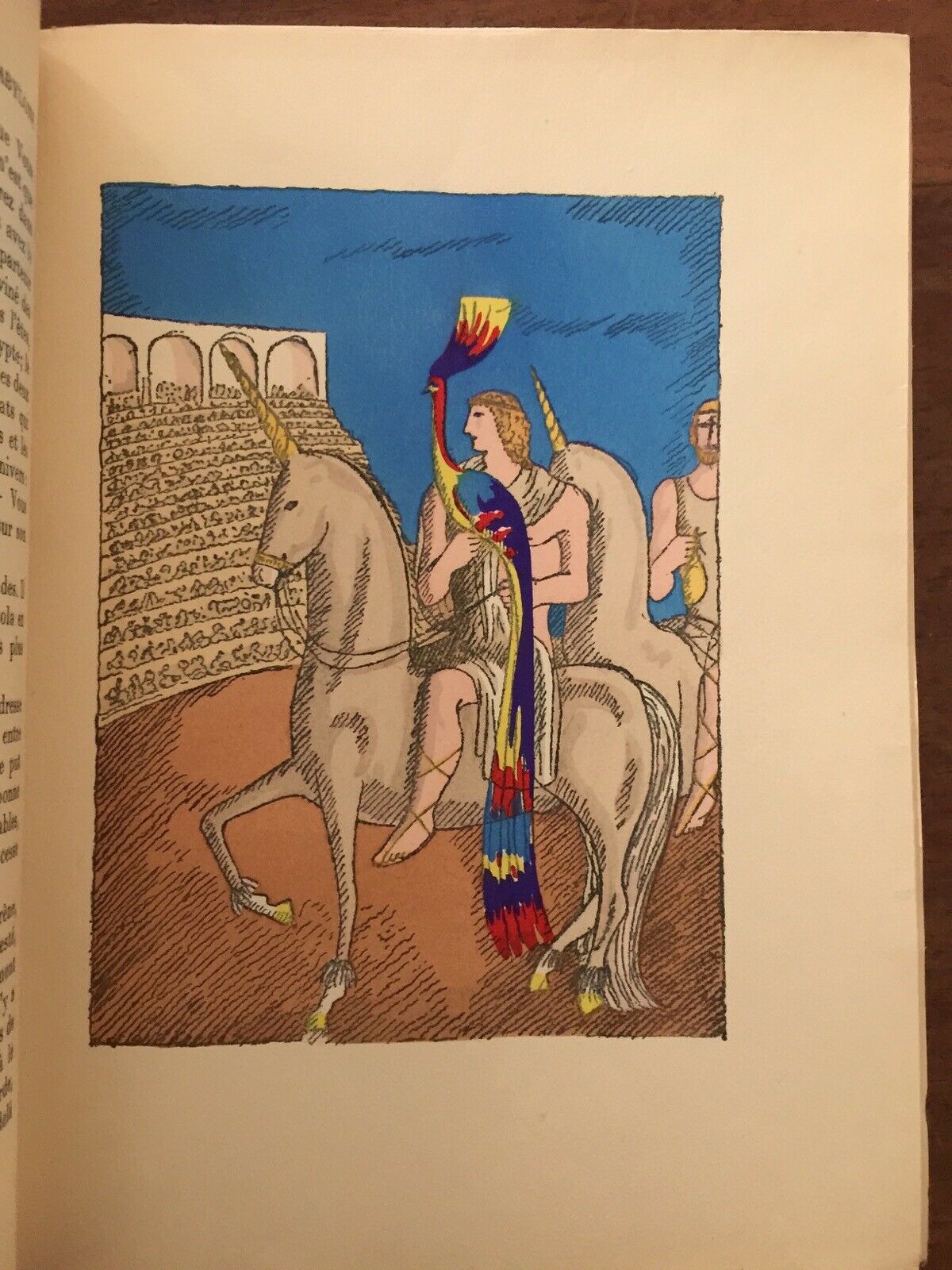

Le peuple avait raison ; car le cortége qui, passant sous la porte du Peuple, descendait lentement dans le cours, ne pouvait être pris que pour la plus grotesque mascarade qu’on eût jamais vue.

Sur douze petites licornes blanches comme la neige, avec des sabots dorés, étaient montés des êtres enveloppés de longues tuniques de satin rouge, et ils jouaient très-agréablement de petits fifres d’argent, ou faisait résonner des cymbales et des tambours. Leurs tuniques, en quelque sorte semblables à celles des pénitents, avaient seulement à la place des yeux une ouverture tout garnie de tresses d’or, ce qui leur donnait un singulier aspect.

[…]

Les grandes portes du palais s’ouvrirent, et tout à coup les cris de joie du peuple se turent à la fois, et l’on regarda, dans le silence profond de l’étonnement le plus complet, le prodige qui eut alors lieu. Les licornes, les chevaux, les mulets, les voitures, les autruches, les dames, les Maures et les pages entrèrent dans la porte étroite, et montèrent sans difficulté les degrés de marbre de l’escalier ; et un cri d’admiration, répété par mille voix, remplis les airs lorsque la porte se referma avec le bruit du tonnerre sur les derniers vingt-quatre Maures qui y entrèrent en formant une ligue blanche.

E.T.A. Hoffmann, La princesse Brambilla, 1821

Je te parle longuement de cette tapisserie, plus longuement à coup sûr que cela n’en vaut la peine, mais c’est une chose qui m’a toujours étrangement préoccupée, que ce monde fantastique créé par les ouvriers de haute lisse. J’aime passionnément cette végétation imaginaire, ces fleurs et ces plantes qui n’existent pas dans la réalité, ces forêts d’arbres inconnus où errent des licornes, des caprimules et des cerfs couleur de neige, avec un crucifix d’or entre leurs rameaux, habituellement poursuivis par des chasseurs à barbe rouge et en habits de Sarrasins.

Lorsque j’étais petite, je n’entrais guère dans une chambre tapissée sans éprouver une espèce de frisson, et j’osais à peine m’y remuer. Toutes ces figures debout contre la muraille, et auxquelles l’ondulation de l’étoffe et le jeu de la lumière prêtent une espèce de vie fantasmatique, me semblaient autant d’espions occupés à surveiller mes actions.

Que de choses ces graves personnages auraient à dire s’ils pouvaient ouvrir leurs lèvres de fil rouge, et si les sons pouvaient pénétrer dans la conque de leur oreille brodée! De combien de meurtres, de trahisons, d’adultères infâmes et de monstruosités de toutes sortes ne sont-ils pas les silencieux et impassibles témoins !

— Théophile Gautier, Mademoiselle de Maupin, 1834

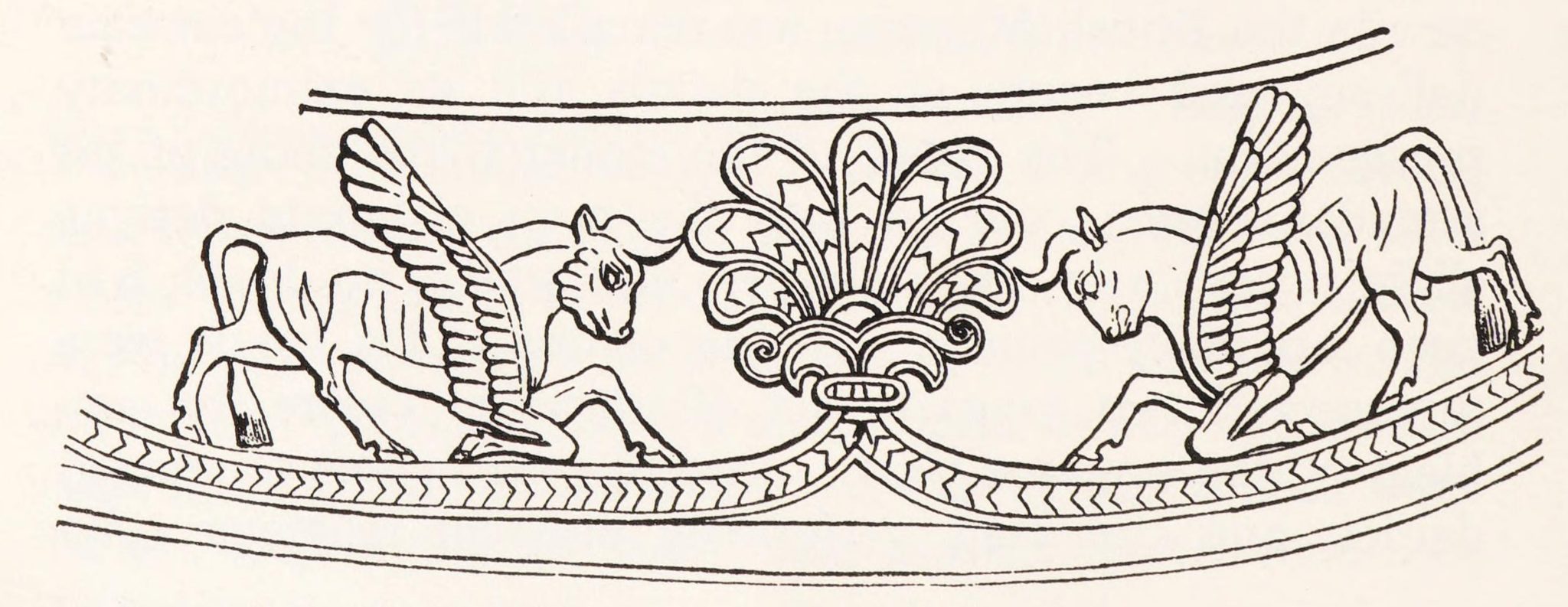

Il ne faut pas oublier, dispersés dans un vaste horizon, les animaux emblématiques qui ont reparu si souvent dans les visions des prophètes de la captivité, et qui là, du haut des monuments ou sous les portiques, à l’entrée du désert, s’agitent, s’élancent, battent de l’aile autour de cet empire naissant comme pour l’inviter à partir : chevaux caparaçonnés qui frappent du pied le chapiteau des colonnes; centaures à la barbe pendante; sphinx aux têtes de patriarches, au front mitré; licornes, béliers de l’Écriture, qui encore aujourd’hui heurtent de la tête l’occident, le midi, l’aquilon et le pays de la gloire ; taureaux chargés du diadème ; chérubins des Mèdes ; léopards aux faces d’aigle ; dragons assis sur le trône, aux bonds rapides, à la voix de tonnerre , aux battements d’ailes pareils au bruit d’un camp. Ces monstres semblent régner de droit divin sur toute la nature vivante. Dans ces sculptures revit la figure de l’empire des Mèdes et des Perse, la tête d’un mage sur le corps d’un taureau.

— Edgar Quinet, Du génie des religions, 1842

— Les Villes :Vous êtes notre aînée, vous êtes la plus grande, dites, que faut-il faire ?

— Babylone :Attelez vos licornes ; chacune montez sur vos chariots retentissants : formez autour de ma chaudière une ronde enchantée. Bactres, hâte-toi, jette dans ma chaudière, en passant, ton centaure de bronze ; Persépolis, jetez-moi les pieds dorés des dragons de l’Iran ; Memphis, ramassez sur vos escaliers les écailles de votre crocodile ; Thèbes, coupez avec vos ciseaux les tresses aplaties de votre noire déesse ; Ninive, apportez-moi les étoiles scintillantes que vos prêtres ont attachées sur votre mitre ; Saba, envoyez-moi, sur un éléphant de l’Inde, votre Dieu à mille têtes d’ivoire, couché dans sa pagode. Passez, tournez vite autour de mon foyer magique, villes d’Orient, sur vos chariots. Je mêle et je broie avec mes devins cieux et terre.

— Edgar Quinet, Ahasverus, 1843

La bague s’est ternie, le sabre s’est rouillé, le carquois s’est vidé. Dans mon pays, les cyprès verdissaient les gazelles bondissaient, l’antilope aux yeux d’or broutait des rameaux d’or; des lions de pierre fouillaient le sable avec leurs griffes, et des licornes couronnées attendaient le jugement dernier.

— Edgar Quinet, Ahasverus, 1843

Les hommes qui habitaient ces palais, où, malgré soi, on parle à voix basse, devaient avoir cent coudées de haut ; ils marchaient lentement à travers les colonnades, laissant traîner sur les dalles peintes les plis flottants de leur robe blanche. Leur front casqué d’or ne regardait jamais la terre ; ils étaient muets et ne parlaient que par signes. Sur leurs tables de porphyre, ils mangeaient des oiseaux inconnus et des monstres pêchés pour eux dans les profondeurs des océans hindous ; des concubines, plus blanches que du lait, et vêtues comme des déesses, les attendaient sur des coussins de pourpre ; ils allaient précédés par des lions familiers ; à la guerre, ils montaient sur des licornes ; ils vivaient pendant mille ans et ne riaient jamais.

— Maxime du Camp, Égypte et Nubie, 1854

Au centre de la cohorte , sur une blanche Licorne, était une femme enveloppée d’un voile noir. Elle faisait des signes à Roustem ; on eût dit qu’elle invitait le chevalier à la secourir , à la délivrer. La lutte qui s’engagea mérile une description détaillée. Abrége ce conte, Ismaïl, dit le Caliſe impatient. Tu sais que je n’aime point les images de la guerre : c’est pour celle raison que j’ai été surnommé le Pacifique. Roustem dissipa l’escorte et délivra la princesse de Bengale. Cette aventure doit être racontée en peu de mots. Roustem fit une jonchée de morts et de blessés, et délivra la femme au voile noir, dit Ismail ; mais au lieu d’une blanche Licorne qu’il croyait avoir vue, le chevalier ne trouva plus qu’une chamelle grise, au lieu de la princesse de Bengale qu’il cherchait, qu’une vieille femme déguenillée, et couverte d’habits noirs, très sales, une Bohémienne dont le front ridé et le visage grimaçant rappelaient le singe que les Bateleurs de Cordoue affablent d’une coiffe et montrent au peuple pour le faire rire.

— Joseph-Augustin Chaho, Safer et les houris espagnoles, 1854

—Vous étiez trop jeune, poursuivit Jacques, quand votre père est mort, pour qu’il pût vous initier au grand mystère.

— Quel mystère? Fis-je étonné.

— Le mystère du parchemin ; mais j’ai recueilli son dernier soupir, et il a eu le temps de me donner les indications nécessaires.

— Un mystère… Un parchemin? balbutiai-je de plus en plus surpris.

— Le voilà.

Et Jacques mit sous mes yeux une feuille, non de parchemin, mais de papyrus, jaunie, couverte de signes mystérieux et qui étaient pour moi une énigme. Dans un coin, il y avait un sceau plus énigmatique encore, représentant une licorne et un croissant.

— Pierre Alexis Ponson du Terrail, Les Fils de Judas[3], 1867

Voici du baume de Génézareth, de l’encens du cap Gardefan, du ladanon, du cinnamome et du silphium bon à mettre dans les sauces. Il y a là-dedans des broderies d’Assur, des ivoires du Gange, de la pourpre d’Elisa ; et cette boîte de neige contient une outre de Chalibon, vin réservé pour les rois d’Assyrie et qui se boit pur dans une corne de licorne.

— Gustave Flaubert, La tentation de Saint Antoine, 1874

Le secret que tu voudrais tenir est gardé par des sages. Ils vivent dans un pays lointain, assis sous des arbres gigantesques, vêtus de blanc et calmes comme des Dieux. Un air chaud les nourrit. Des léopards à l’entour marchent sur des gazons. Le murmure des sources avec le hennissement des licornes se mêlent à leurs voix. Tu les écouteras, et la face de l’Inconnu se dévoilera.

— Gustave Flaubert, La tentation de Saint Antoine, 1874

Les lampes éclairaient doucement les vieilles tapisseries dont les murs étaient recouverts. C’était l’admirable série des amours de Renaud et d’Armide. Sous une tente de pourpre et d’or, le chevalier, couché aux pieds de l’enchanteresse, souriait en levant d’un bras alangui une large coupe ciselée. Plus loin, les deux chevaliers libérateurs traversaient la forêt enchantée, écartant à l’aide du bouclier magique les monstres qui tentaient de leur barrer le passage. Et enfin, dans la bataille livrée par les Chrétiens aux troupes du Soudan sous les murs de Jérusalem, Armide, debout sur son char traîné par des licornes blanches, lançait avec rage contre Renaud, couvert du sang des infidèles, les redoutables traits de son carquois.

— Georges Ohnet, Le Maître de Forges, 1882

Alors le feu de l’ivresse envahit la multitude étincelante ! On maudit le nom de l’horrible statue qui, frappée du soleil, appelait, aux travaux des Pharaons, les ancêtres, — lorsque, accédant à la menace, levée sur eux toujours, de ces roseaux brûlants que dévora le bâton de l’Échappé-des-eaux, ils se résignaient à creuser, sur le granit rose des pyramidions, malgré la défense des Livres-futurs, — malgré la prohibition du Lévitique ! — les simulacres des ibis, des criosphynx, des phœnix et des licornes, êtres en horreur au Saint-des-saints, ou, en durs hiéroglyphes, les hauts faits (nombreux comme le sable, évanouis comme lui), et les noms d’abomination de ces dynasties oubliées filles de Menès le Ténébreux. On maudit les oignons du salaire, les levains du pain de Memphis. Malgré l’alliance avec le roi Nëchao, les Plaies sont évoquées dans les acclamations.

— Villers de l’Isle Adam, L’annonciateur, in Contes cruels, 1893

Elle fait cailler le sang des petits chrétiens, elle jette des parcelles d’hosties dans l’urine de licorne, pour faire rougir la lune…. Voilà ce qui nous a vaincus !

— Paul Adam, Princesses byzantines, 1893.

[1] L’Illustration, 3 juillet 1847.

[2] Lettre à Ludovic Vitet, juillet 1841.

[3] Quel titre !