L’un des chapitres de ma thèse était consacré à Laurent catelan et son Histoire de la lycorne. Il m’a semblé plus bref et plus facile à lire que beaucoup d’autres, et je le recopie donc ici.

On est facilement surpris, puis débordé, par la part qu’occupent les ouvrages de médecine et de pharmacie dans la littérature savante du XVIème et de la première moitié du XVIIème siècle. Les médecins connus, et quelques autres, ont rédigé de longues pharmacopées à vocation encyclopédique, et il n’est guère de philosophe, naturaliste ou polygraphe foisonnant qui n’ait été quelque peu versé en science médicale et n’ait éprouvé le besoin de publier ses secrets de médecine. Des controverses tantôt feutrées, tantôt véhémentes, y opposent les tenants de la médecine traditionnelle, humorale ou galéniste, avec sa pharmacopée à base de plantes et de simples, aux partisans de Paracelse (1493-1541) et de la médecine spagyrique ou chimique. Une vie entière ne suffirait pas à seulement feuilleter ces ouvrages, et nous avons dû nous contenter de sondages au hasard des catalogues. Tous les traités consultés ne célèbrent pas la licorne avec le même enthousiasme, mais il en est fort peu, qu’ils soient galénistes ou paracelsiens, qui l’ignorent. Même les auteurs qui jugent la belle corne blanche des trésors royaux trop déconsidérée ne dédaignent pas de s’intéresser aux «licornes fossiles» d’Europe centrale.

Néanmoins, la corne de licorne n’est dans la plupart des traités de médecine qu’un remède parmi d’autres. L’auteur y consacre rarement plus de quelques lignes, et lorsqu’il le fait, ce n’est que pour s’engager dans une brève digression sur l’existence de l’animal et l’authenticité de telle ou telle corne. Quelques médecins cependant ont consacré sinon un ouvrage entier, du moins un long chapitre à la licorne et aux propriétés alexitères, pour employer le vocabulaire d’alors, de sa corne. A quelques années de distance, le Discours contre la fausse opinion de la licorne du médecin florentin Andrea Marini[1], le Discours de la licorne d’Ambroise Paré[2], le Traité sur la licorne, la pierre bézoard, l’émeraude, les perles et leur usage contre les fièvres pestilentielles[3] de Giovanni Baptista Silvatico, se sont attaqués à l’usage médical de la poudre de corne de licorne. D’autres traités, tout aussi savants, ont pris la défense du précieux remède et du noble animal outragé. Le Traité de la licorne, de ses admirables propriétés et de son usage d’Andrea Bacci[4], compatriote et contemporain d’Andrea Marini, fut largement mis à contribution par l’apothicaire montpelliérain Laurent Catelan dans son Histoire de la nature, chasse, vertus, proprietez et usage de la lycorne[5], parue en 1624. Entre les deux, se situe le bref opuscule du médecin danois Caspar Bartholin, qui croyait fermement à l’existence de l’animal mais restait sceptique sur les propriétés médicinales de sa corne, La licorne, ses affinités et ses succédanés[6], ce dernier terme s’appliquant aux « licornes fossiles » découvertes dans des mines. Sans doute existe-t-il encore d’autres ouvrages de ce type que ces recherches n’ont pu exhumer.

Étudier tous ces ouvrages avec le même soin était impossible, et un choix s’imposait. Plus concis, les livres de Silvatico et Bartholin n’étaient pas consacrés entièrement à la licorne. Restaient ceux d’Andrea Bacci et de Laurent Catelan, assez comparables dans leur structure et dans les arguments qu’ils avancent pour défendre l’animal et sa corne. Au traité du médecin vénitien, contemporain d’Ambroise Paré, nous avons préféré le discours, plus tardif et rédigé en français, du pharmacien montpelliérain, qui emprunte beaucoup à Bacci, mais apporte aussi nombre d’opinions et d’arguments personnels.

Laurent Catelan, apothicaire de Montpellier

Les ancêtres de Laurent Catelan, venus, comme leur nom l’indique, de Catalogne, s’étaient établis à Montpellier au début du XVème siècle. La vie de cette famille marrane[7] fut décrite en détail, dans leurs relations de voyage, par les étudiants bâlois Félix et Thomas Platter, qui furent hébergés au logis des Catelan, le premier de 1552 à 1559, le second en 1595 et 1596. Chez les Catelan, on était apothicaire de père en fils, et la boutique avait déjà, au milieu du XVIème siècle, une certaine importance[8]. Laurent, dont le père s’était converti au protestantisme, était naturellement destiné à la pharmacie.

« Dès mes plus tendres années, marchant sur les pas de mes ancêtres, je me suis voué à l’étude de la pharmacie, me trouvant le quatrième des miens qui, de père en fils, en cette ville en fait profession; et désireux de pouvoir profiter au public en une vocation si importante, j’ai employé le meilleur de mes jours à courir les royaumes étrangers et faire des voyages vers les nations les plus éloignées, pour en acquérir l’intelligence sous les plus grands médecins de ce siècle », écrit-il lui même dans sa préface aux Œuvres pharmaceutiques du médecin montpelliérain François Ranchin, chancelier de l’université[9]. Thomas Platter nous dit avoir assisté, en 1597, à sa réception comme Docteur en pharmacie.

Laurent Catelan était un apothicaire installé et estimé, puisqu’il fut le premier invité à présenter, devant la faculté de médecine de Montpellier, la confection de la thériaque. Les thèses qu’il défendait dans ses ouvrages étaient assez peu académiques, mais une certaine excentricité en matière scientifique était sans doute plus aisée à vivre à Montpellier qu’à Paris. En effet, l’université de Montpellier était alors la seule, hors du monde germanique, à ne pas exclure formellement les partisans de la médecine spagyrique, initiée un siècle plus tôt par Paracelse. Les ouvrages de Laurent Catelan étant largement influencés par les théories nouvelles, on imagine mal la publication à Paris d’un texte comme l’Histoire de la nature, chasse, vertus, proprietez et usages de la lycorne[10]. Curieusement, notre apothicaire, qui semble avoir été bien vu de la faculté de médecine, avait avec celle de pharmacie des relations orageuses et procédurières, qui dénotent un caractère difficile[11]. Ce n’est pas à cette facette du personnage que nous nous intéresserons, mais il importe de savoir que si la compétence du pharmacien était reconnue, le personnage n’en passait pas moins pour assez original.

Le cabinet de curiosités

Laurent Catelan, comme beaucoup d’érudits de ce temps, était fasciné par les « singularités » et « raretés » de la nature, héritières isolées et exotiques des innombrables «merveilles» médiévales. Dans son cabinet de curiosités, selon la description d’un voyageur anonyme, « il y a un ciel de papier à quoi sont attachés quatre globes de verre et une terre, qui représentent les quatre éléments. Il y a deux enfants sans pieds mais un autre qui en a trois, un caméléon qui change de couleur autant de fois qu’on change d’objet, un crocodile bien grand qui a toujours des vers dans les dents, et il y a un petit oiseau qui sans aucune appréhension vient les manger… Une petite coupe d’une corne de rhinocéros, une lampe qui, étant mise devant une chandelle, vous éclaire à cinquante pas, une fontaine qui n’a qu’un trou par où l’eau doit et peut entrer, et étant tourné, le robinet jette l’eau plus haut de trois pieds…[12] » et il y avait bien sûr, mais peut-être pas à cette date, la corne de licorne dont parle Thomas Bartholin[13], et « mille et plus de raretés de très grande importance que j’ai dans mon cabinet rangées suivant l’ordre de leur origine et génération, en expliquant par icelles les anneaux de Platon, l’échelle de Jacob, et la quasi divine chaîne d’or d’Homère. Ayant eu l’honneur de les avoir fait voir aux plus grands princes de la France et aux plus doctes et curieux du Royaume, tant prélats que magistrats, lorsque le roi entra avec joie et applaudissements de ses fidèles sujets dans cette ville, et lesquelles j’eusse infailliblement présentées à sa Majesté, si l’excessive quantité de poudres de Chypre, de Violette, de chaînes de musc, de peaux de senteur, de cassolettes et semblables… n’eussent donné des appréhensions à messieurs les médecins… que l’excès de telles odeurs eussent pu ébranler en quelque façon sa santé[14]. »

Si Catelan fut quelque peu déçu de ne pas avoir l’honneur d’une visite royale, son cabinet de curiosités semble avoir bénéficié d’une certaine notoriété puisque, dès 1609, Nicolas Fabri de Peiresc, le plus renommé des collectionneurs de cette époque, recommandait à son ami Denis Guillemin, partant pour Montpellier, de «voir le sr Catalan, apothicaire, et son cabinet de choses naturelles[15]». En 1609 également, dans son Jardin et cabinet poétique, le botaniste et collectionneur poitevin Paul Contant ne tarit pas d’éloges sur le pharmacien montpelliérain, qui lui avait offert un superbe oiseau rare – un « phoenicoptère » – naturalisé[16].

En 1623, ayant acquis « un des plus beaux, plus rares et plus extraordinaires bézoards qui se puisse peut-être jamais rencontrer, qui est véritablement oriental, de grosseur d’un œuf de poule, et de poids de deux onces ou peu s’en faut, au lieu que les ordinaires et communs n’excèdent pas les olives ou les fèves en grosseur, et de poids d’une dragme ou environ, entrouvert au reste d’un côté tout exprès pour y voir et remarquer la délicatesse, la beauté, la polissure et la multitude des ses pellicules proprement entassées les unes sur les autres », Laurent Catelan l’avait exposé en bonne place dans son musée et y avait trouvé matière et prétexte à un Traité de l’origine, vertus, proprietez et usage de la pierre Bezoar, d’une cinquantaine de pages. Un an plus tard, « Ayant par un soin extraordinaire recouvré du plus profond de l’Éthiopie une corne de licorne entière, répondant à la description que lui donnent Pline, Élien et autres auteurs, et laquelle est très belle à voir[17] », notre apothicaire ne pouvait faire moins. L’Histoire de la nature, chasse, vertus, proprietez et usage de la lycorne, avec ses quatre-vingt-dix-neuf pages, est presque deux fois plus longue que le petit traité du bézoard. Pour épargner le lecteur, nous ne l’appellerons plus désormais que l’Histoire de…la lycorne, sans avoir eu le cœur pourtant de lui ôter cette étrange voyelle dont nous aurons peut-être l’explication.

Au XVIIème siècle, de tels « cabinets de curiosités », marque d’une sorte d’érudition non livresque, n’étaient pas vraiment rares. A Montpellier même, celui constitué dans les dernières années du XVIème siècle par le médecin Laurent Joubert (1529-1582), dont on trouve une longue description dans le récit de Thomas Platter[18], semble avoir été plus fourni et plus renommé que les collections de Laurent Catelan. A en lire les catalogues, tous ces petits musées, ces «théâtres de la nature» devaient beaucoup se ressembler, et nous trouvons par exemple en 1649 dans les collections de Pierre Borel (1620-1689), médecin de Castres, les mêmes prodiges de la nature que chez Laurent Catelan, parmi lesquels « une pièce de vraie corne de licorne » et « des pierres de Bézoard[19]».

Une curieuse bibliographie

Dans l’épître dédicatoire de son Discours sur les vertus et les proprietez de la thériaque, son avant-dernier ouvrage, Catelan a lui même dressé la liste de « ses autres petits ouvrages qui ont été aussitôt translatés à Francfort en latin et en la langue allemande, consistant en sept pièces. Primo le Discours sur les ingrédiens de la thériaque. Secundo sur la Confection Alkermès. Tertio sur la Confection de hyacinthe. Quarto sur les Eaux distillées servant à la médecine. Quinto l’Histoire de…la lycorne. Sexto celle de la Pierre de bézoard et la dernière le Moyen de se préserver des maladies contagieuses, en suivant les ordonnances de Messieurs les Professeurs de Médecine de cette ville[20]. »

Catelan se trompait quelque peu dans l’ordre chronologique de ses publications puisque, comme nous l’avons écrit plus haut, le Traité de la pierre bézoar est antérieur d’un an à l’Histoire de…la lycorne. En outre, notre apothicaire se vante un peu trop, puisqu’aucun de ses livres ne semble avoir été traduit en latin, et que seule le Traité du bezoar et l’Histoire de… la lycorne furent effectivement publiés en allemand[21]. À cette liste d’ouvrages, il convient d’ajouter le Discours de la plante appelée mandragore, qui est postérieur, et les Œuvres pharmaceutiques de M. François Ranchin, que Catelan semble avoir aidé à rédiger, et dont il signa la préface.

Le goût de Laurent Catelan pour les légendes et les singularités exotiques ne s’exprimait donc pas seulement dans son cabinet de curiosités, puisque les thèmes de ses principaux ouvrages montrent la même fascination pour l’Orient lointain, les légendes, les remèdes aux propriétés miraculeuses ou occultes. L’Alkermès et la Thériaque, les préparations qu’il présenta publiquement à l’université, sont les plus renommées, mais surtout les plus complexes et les plus mystérieuses, avec leur centaine d’ingrédients. Et lorsqu’il s’intéressait à des simples, c’étaient la pierre de Bézoard, la corne de licorne et la Mandragore, trois panacées aux propriétés légendaires. Dans la préface au Traité du bézoar, il assurait n’avoir rédigé cet ouvrage qu’« en attendant de mieux faire, Dieu aidant, sur la Licorne, l’ongle de l’élan[22], les vases de porcelaine[23], les pierres crapaudines[24], d’arondeles, les oiseaux de Paradis, la remore, la salamandre, les pourpres, la mandragore, le caméléon, le pélican, l’asbestos[25], le byssus[26], la momie, et sur telles autres singularités que j’ai et que je prétends expliquer au premier jour…[27] »

On connaît encore de nos jours la mandragore, cette plante à la racine anthropomorphe née, dit-on, du sperme des pendus[28]. Entérinant à demi cette légende, Laurent Catelan distingue deux sortes de mandragore : « L’une qui est rare et qui provient d’une production extraordinaire, naissant en lieux écartés de la société humaine, et l’autre qui se trouve à la campagne… et qui est produite par la voie de semence en la même forme que les autres sortes de plantes. » La première provient « du sperme des hommes pendus ès gibets, ou écrasés sur les roues… qui se liquéfiant et coulant avec la graisse, et tombant goutte à goutte dans la terre… produit ainsi cette plante de Mandragore, le sperme d’un homme faisant en ce rencontre, pour produire cette plante, l’office et l’effet de graine. » Quant à ses propriétés, elles ne peuvent être dues qu’au « diable qui s’est fourré » dans cette plante, puisqu’elle procure richesse, gloire, valeur guerrière et, bien sûr, puissance sexuelle. Pour autant, il n’y a pas de mal à rechercher la plante « tant pour admirer sagement les merveilleuses productions de la Nature, que pour se servir des rares qualités, vertus et propriétés légitimes que Dieu lui a attribuées ».

Oubliée, alors que beaucoup connaissent encore la corne de licorne, la pierre de bézoard avait pourtant dans la pharmacopée de la Renaissance un rôle très similaire. Ambroise Paré en avait critiqué l’usage au même titre que celui de la licorne, contant qu’un cuisinier de Charles IX, condamné à mort pour avoir dérobé des plats en argent, accepta «très volontiers» d’être empoisonné plutôt que pendu quand on s’engagea à lui administrer aussitôt après le poison quelques grains de pierre de « Bezahar ». Le condamné mourut dans d’atroces souffrances et « ainsi la pierre d’Espagne, comme l’expérience le montra, n’eut aucune vertu. A cette cause le roi commanda qu’on la jeta au feu, ce qui fut fait[29] .»

Laurent Catelan, qui s’enorgueillissait de posséder « un des plus beaux, plus rares et plus extraordinaires Bezoars » avait dans les propriétés de ce dernier la même confiance qu’en celles de la corne de licorne, mais distinguait soigneusement deux variétés de la précieuse pierre. Le bézoard des anciens, le plus rare, est constitué des larmes pierreuses des vieux cerfs mourants. Le bézoard des modernes, formé « de petites pierres de diverse couleur et forme qu’on tire de certains animaux comme chèvres et chevreuils en Asie, ou comme moutons et brebis en Amérique », a été utilisé par les médecins de Montpellier, mêlé à l’Alkermès, « pour préserver et guérir les maladies contagieuses qui ont grandement ravagé cette province ès derniers troubles ». Il s’agit en fait d’une sécrétion calcaire que l’on retrouve effectivement parfois dans l’estomac de certains animaux, notamment les caprins[30].

Le traité de la licorne

« La sage nature souveraine de l’univers, après avoir comme par testament disposé de ses biens en faveur des créatures d’ici-bas, et fourni le monde de ce qu’elle jugea lui être précisément nécessaire pour son entretenement, elle lui tira sagement hors de la presse et loin des yeux les autres choses esquelles il y avait plus de majesté, d’excellence et de valeur, pour autant qu’elle ne veut pas être forcée à profaner à tous moments, et à étaler tous les jours dans le marché de ce monde les chefs d’œuvre et les merveilles qui sont par dessus le commun doués de non pareilles propriétés, de peur que par une trop familière accoutumance elles ne fussent mises au rabais et à quelques fâcheux mépris[31]. » C’est ainsi que commence l’Histoire de…la lycorne, et cette élégante accroche, justification philosophique de l’amour des « curiosités et singularités », pourrait tout aussi bien introduire les dissertations de Catelan sur le bézoard ou la mandragore.

Ce que la nature offre de plus beau est nécessairement caché, dit en substance Catelan, et il n’y a pas bien loin de cette idée aux théories occultistes qui avaient alors une certaine vogue. Les textes de l’apothicaire montpelliérain sont, en effet, plus proches des idées médicales néoplatoniciennes de Paracelse que de la thérapeutique galéniste classique d’inspiration aristotélicienne, mais il peut citer à quelques lignes d’intervalle Ambroise Paré et Marsile Ficin. Exceptées quelques considérations sur les signatures dans le Discours sur la mandragore – avec sa forme humanoïde le sujet s’y prête particulièrement[32] – on ne trouve cependant rien dans les ouvrages de Catelan qui puisse le faire qualifier d’hermétiste[33]. Il n’est alchimiste que si l’on donne très largement ce nom à tous les médecins, et ils étaient alors légion, notamment à Montpellier, qui s’inspiraient des théories médicales essentialistes de Paracelse.

L’Histoire de…la lycorne, le Traité du bézoard et le Discours sur la mandragore sont des ouvrages similaires, mais le premier est sensiblement plus long et détaillé. Les deux derniers opuscules traitent presqu’uniquement des hypothétiques propriétés médicinales de ces rares et merveilleux produits; la licorne posait à Catelan, comme aux autres auteurs de son époque, une question préalable, celle de sa réalité, qui occupe près la moitié du traité qu’il lui a consacré.

Le frontispice porte comme titre Histoire de la nature, chasse, vertus, proprietez et usages de la lycorne, mais le texte débute après celui, plus sobre, de Traité de la lycorne. C’est effectivement de tous les aspects de la licorne qu’il est question dans ce petit in quarto dont voici le plan tel qu’il nous est donné par l’auteur :

« Mais parce que plusieurs se persuadent en considération d’une rareté si étrange que cette sorte de quadrupède, Monocérot ou Unicorne, n’a jamais été en la nature, et que ce que le vulgaire en récite ne sont que pures imaginations, j’ai cru pour soudre toutes sortes de difficultés et donner l’intelligence de la vérité au public, devoir diviser ce discours en quatre points ou articles principaux, espérant que par mon moyen demeurera ci-après satisfait de l’histoire de ce rare et précieux animal, m’y voulant d’autant plus affectionner, puisque seul d’entre les Français, au moins que nous sachions, je me trouverai seul avoir entrepris ce récit rare et si excellent[34].

« Par le premier article, je vous dirai qu’est-ce qu’il faut entendre par licorne, Unicorne et Monocérot.

« Au second, vous aurez la figure de la bête appelée licorne, en quel pays on la trouve, comment on la prend à la chasse, quelles sont les preuves pour reconnaître la corne d’icelle, les vertus qui lui sont attribuées et comment on la doit employer au fait de la médecine.

« Tertio je vous rapporterai dix-huit notables objections en apparence assez pressantes de ceux qui veulent soutenir et dire que la licorne est purement imaginaire et fabuleuse, et que les propriétés qu’on récite de sa corne sont entièrement ridicules.

« Mais au contraire par le dernier article je ferai voir, confesser et dire à tous ceux qui voudront me prêter audience, que les susdites objections sont abusives et insoutenables, pour conclure que l’animal licorne est, et que grandes et merveilleuses sont les vertus de sa corne, pourvu qu’elle soit de la vraie et légitime[35]. »

Les unicornes et la licorne

« Vous disant donc, pour commencer à l’étymologie et aux espèces, qu’il ne faut pas entendre par les susdites appellations une même et semblable bête: d’autant que le nom de monocérot en grec et unicorne en latin est véritablement un nom de genre comprenant quatre diverses sortes de bêtes armées d’une seule corne, au lieu que la licorne est d’entre les unicornes une espèce particulière…

« … La première forme de monocérot ou unicorne est un oiseau…

« Secundo Paré après Olaus Magnus récite qu’ès régions septentrionales, il s’y trouve un monocérot ou unicorne marin…

« Tertio, il y a en la nature une sorte d’escargot… qui porte sur sa tête une corne…«Finalement la dernière espèce de Monocerotes ou unicornes sont certains quadrupèdes, huit en nombre, toutes ne portant qu’une seule corne, dont la première est cette sorte de bête qui porte sur ses narines une corne, en ayant moi une tout entière dans mon cabinet qui est massive, fort grosse et belle, et que j’estime précieuse et rare, lequel animal en cette considération est appelé rhynocéros ou naricornis, bien qu’en effet il semble en porter une seconde, mais beaucoup moindre, sur le dos et de couleur verdâtre… laquelle on estime autant que la première pour être un souverain antidote contre les venins ou semblables choses qui tuent, d’où les habitants des Indes, où on la trouve, ont pris occasion de croire que ce soit la vraie et tant renommée unicorne, chose néanmoins absurde au rapport de ceux qui s’y entendent [Catelan cite ici Garcia da Orta]…

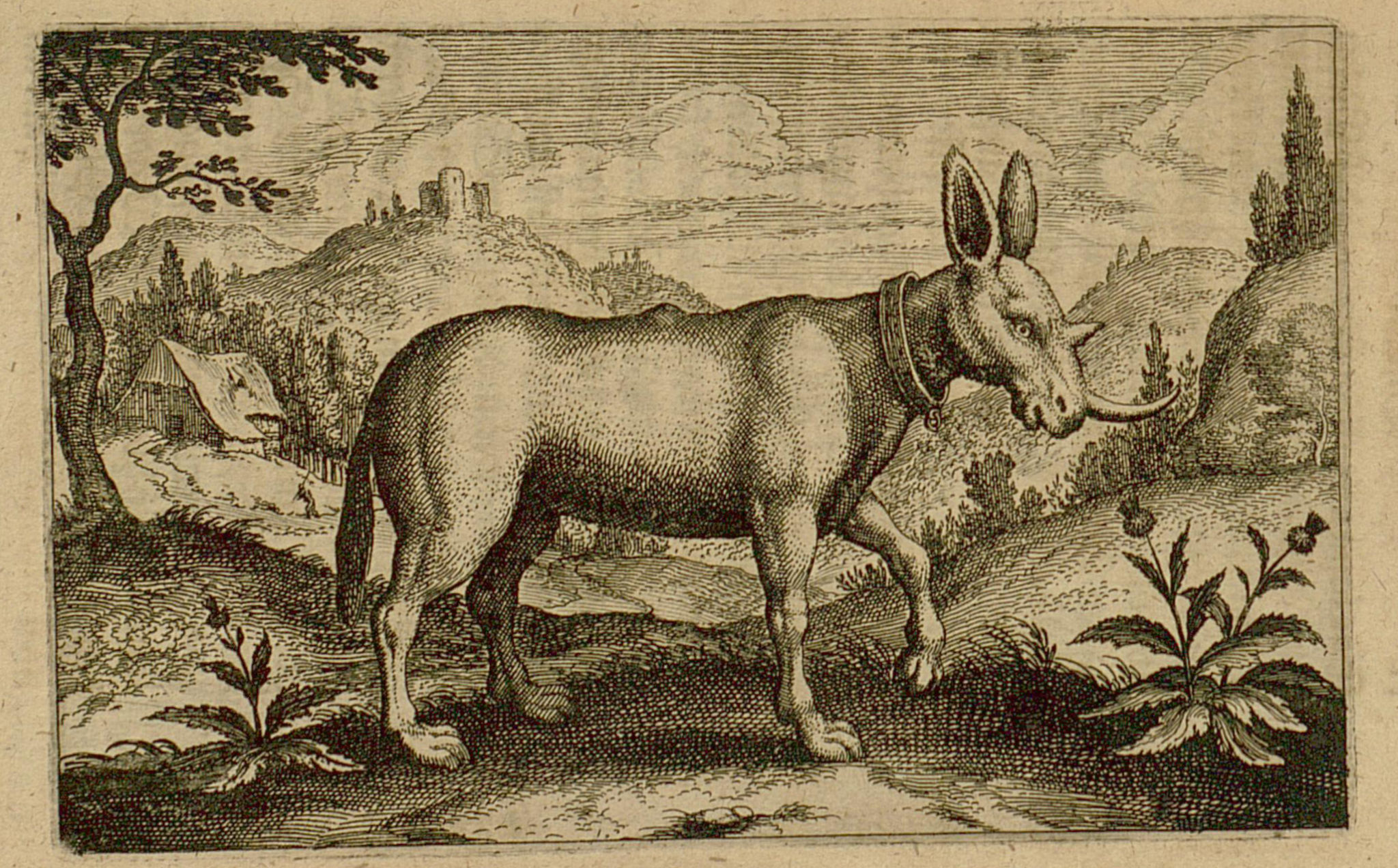

« La seconde sont les Onagres, c’est à dire les ânes sauvages de la grandeur des chevaux ordinaires qu’on dit se trouver… ès déserts d’Éthiopie et ès environs du fleuve Hypasis aux Indes, comme aussi en Lycaonie, qui ont le corps blanc et la tête rouge, lesquels sont accusés d’une abominable jalousie envers leurs faons propres, en ce que soudain qu’ils naissent, si la mère n’est diligente de les cacher pour quelques jours loin de la vue du père, il leur arrache à belles dents leurs pauvres petits génitoires, d’appréhension que devenus grands ils ne viennent à couvrir leur propre mère… lesquels au reste ont une seule corne au front, grande d’une coudée et demie, blanche vers la racine, vers la pointe de couleur de pourpre et vers le milieu entremêlée de couleur noire… De laquelle les Indiens ont accoutumé de faire des tasses réservées pour les seuls rois de telles contrées, affirmant que qui y boit ne sentira de tout ce jour là aucun mal, voire aucune douleur de ces blessures. Et qui plus est par ce moyen on est préservé des maladies incurables et de l’épilepsie, à ce qu’ils disent…

« Tertio, il y a des bœufs, ce dit Pline, et des vaches selon Cardan en Éthiopie, qui sont unicornes, portant une corne longue d’un pan ou davantage, et courbée sur le derrière.

« Quarto, Élien rapporte qu’ès Indes il y a des chevaux armés d’une seule corne, de laquelle faisant des tasses à boire ceux qui s’en servent sont garantis de toutes sorts de poisons et venins, quand même on en aurait jeté dans lesdites coupes.

« Quarto (sic), Thevet et après lui Paré en ses œuvres nous représentent un animal amphibie, appelé camphurc, ayant quelque rapport aux chevaux ordinaires, hormis que les pieds du derrière sont faits comme ceux d’une oie, qui est au reste armé d’une très belle et seule corne sur la tête.

« Sexto, il y a des chevreuils et des chèvres qui portent une seule corne. Car l’oryx d’Égypte, espèce de chèvre, est une espèce de monocérot ou unicorne, et le chevreuil gadderin des Indes de même, selon Aristote, Mathiole et autres.

« Septimo Thevet en sa cosmographie récite qu’en Finlande il y a une sorte de rangifer demi cerf et demi cheval qui est pareillement unicorne, et qui est une bête forte et grandement puissante, d’où vient qu’on l’emploie à l’attelage des chariots

« Finalement la huitième et dernière bête quadrupède monocérot ou unicorne est celles qu’Élien rapporte s’appeler aux Indes Cartazonum et par le vulgaire en France, en Italie et en Espagne Lycorne, à l’endroit de laquelle seule privativement à toutes les susmentionnées, l’usage a prévalu en telle sorte qu’on n’entend à présent pour Monocéros ou Unicorne qu’icelle seule en considération des grandes, rares et extraordinaires propriétés qui sont attribuées à sa corne. A l’histoire de laquelle particulière, il faut que maintenant je m’arrête, délaissant à une autre occasion les susmentionnées[36]. »

Ce chapitre plus érudit que le reste de l’ouvrage permet de citer bon nombre d’auteurs, alors même que leurs descriptions ne coïncident pas avec l’idée que notre apothicaire se fait de la licorne, mais Catelan n’a pas en ce domaine la virtuosité d’un Gesner ou d’un Bartholin. Confronté à la diversité des descriptions données de la licorne tant par les anciens (Pline, Ctésias et Élien), que par les modernes (Marco Polo, Barthema et quelques autres), certains ont pu douter de l’existence réelle de l’animal. Catelan, comme d’autres auteurs avant lui, conclut plutôt à l’existence de plusieurs animaux unicornes qu’il prend soin de distinguer. Pour autant, s’il fait des quadrupèdes unicornes une large famille comprenant aussi bien l’âne des Indes que le rhinocéros, il se refuse à leur attribuer indistinctement le nom de monocéros ou de licorne, qu’il réserve à une espèce particulière. La distinction soigneuse entre licorne et rhinocéros n’est guère originale; les auteurs du XVIème siècle se sont volontiers reprochés les uns les autres de confondre les deux animaux. Une typologie aussi détaillée est en revanche moins usuelle, seul Thomas Bartholin ira plus loin en ce sens.

Cela frappe d’autant plus que cette classification des quadrupèdes unicornes est bien étrangement construite. On comprend aisément que bœufs, vaches, rhinocéros, camphur et rangifer soient distingués de la licorne. La corpulence des trois premiers interdit de les assimiler à l’animal représenté sur l’unique gravure de l’ouvrage. Les pattes palmées du camphur en font une espèce bien à part, et l’habitat septentrional du rangifer, proche cousin du renne, le distingue d’une licorne dont il était admis qu’elle vivait dans les pays d’Orient. On est d’autant plus surpris de voir l’appellation de « vraie licorne » refusée aux ânes sylvestres de Ctésias, aux chevaux unicornes d’Élien, à l’oryx d’Aristote, alors que, leur description ne différant guère de l’image habituelle de la licorne, de nombreux auteurs les considéraient comme tels. Notant que la corne de certains d’entre eux, l’onagre ou âne sylvestre et le cheval des Indes, est utilisée comme contrepoison, Catelan semble détruire à l’avance les arguments qui lui font distinguer la licorne d’entre tous les quadrupèdes unicornes « en raison des grandes, rares et extraordinaires propriétés qui sont attribuées à sa corne ». Certes, il n’était pas seul à procéder à une telle distinction, que nous trouvons par exemple, quelques années plus tôt, dans un traité de médecine allemand, qui distinguait parmi les animaux dont la corne est un contrepoison efficace l’âne des Indes, le cheval des Indes, le rhinocéros, le monocéros, le camphur, le pirassouppi, tous décrits comme unicornes, et le cerf[37]. Laurent Catelan a vraisemblablement emprunté l’essentiel de cette classification au traité sur la licorne d’Andrea Bacci[38], dont on retrouve la trace en plusieurs points de l’Histoire de…la lycorne.

Quoi qu’il en soit, ce classement pointilleux a la même fonction dans les deux ouvrages. Les animaux unicornes sont déjà fort rares, le lecteur qui n’en a jamais vu le sait fort bien, or voilà qu’on lui apprend que tous ceux-ci ne sont pas, loin de là, d’authentiques licornes. C’est rendre plus rare encore le bel animal, et plus précieuse sa corne, cette corne que Laurent Catelan montrait fièrement dans son cabinet, et que possédaient les Médicis employeurs de Bacci. Comment expliquer autrement que des descriptions comme celles d’Élien, de Ctésias ou d’Aristote, qui ne contredisent en rien la description habituelle de la licorne, soient réfutées, tandis qu’est accepté plus loin le témoignage de Marco Polo, décrivant de gros animaux patauds et gris se vautrant dans la boue. Compliquant encore les choses, Catelan revient plus loin sur les évidentes contradictions entre les descriptions de la licorne, arguant cette fois-ci que «Les chiens de Pologne et d’Angleterre ne sont-ils pas du tout dissemblables avec les mêmes de leur espèce? Les vieux boucs ne sont-ils pas différents des jeunes chevreaux?…[39]». Pour décrire le monocéros, il fait même appel à l’occasion à des témoignages d’abord réfutés, comme celui de Ctésias[40].

«De forme et figure fort diverse»

La seconde partie de cette dissertation aurait pu à elle seule porter son titre, Histoire de la nature, chasse, vertus, proprietez et usages de la lycorne. Laurent Catelan y décrit tout d’abord la licorne «authentique». Abordant les mœurs de l’animal, il s’attarde longuement sur les moyens de le chasser afin de se procurer la précieuse corne. Il en vient enfin à son domaine de prédilection, la pharmacie, convoquant d’innombrables autorités pour confirmer les propriétés merveilleuses de la corne solitaire.

« Pour représenter et dire, satisfaisant au second article, que cette rare et admirable bête, selon Pline après Ctésias, est de forme et figure fort diverse et étrange. Car de corpulence elle est comme un cheval, de crin comme un lion, de la tête comme un cerf, des pieds comme les éléphants et de la queue comme les sangliers ordinaires, portant au beau milieu du front une corne de forme diverse, à savoir selon quelques uns de couleur baie obscure, ou de couleur d’ivoire et lyonnée, ou selon d’autres de couleur noire et contournée en quelque manière, finissant néanmoins en pointe aiguë. Inter supercilia cornu uno eodemque nigro, non levi quidem sed versuras quasdam naturales habente, atque in acutissimum mucronem desinente (Élien)[41]. S’accordant néanmoins tous en cela que les cornes de licorne sont presque toujours longues d’environ deux coudées, droites en haut élevées en telle sorte que cette bête semble en être grandement superbe et belle[42]. »

On reconnaît sans difficulté dans la licorne de Catelan le monocéros de Pline, qui est d’ailleurs cité en marge de ce passage. Le procédé, pratique mais imprécis, consistant, pour décrire un animal inconnu, à le ramener à ses différentes parties pour en faire une sorte de puzzle naturalistique était passé de l’Antiquité au Moyen-Âge. Le développement de la gravure a permis de décrire autrement, et plus précisément, les nouveaux animaux découverts ou redécouverts au XVIème siècle, tatou ou rhinocéros, mais faute de modèle réel, les représentations de la licorne sont restées tributaires des descriptions antérieures, et notamment du texte de Pline. Seul ajout de Catelan, le crin de lion ne se trouve ni chez Pline ni chez aucun des deux autres auteurs cités en marge de ce passage, Élien et Paul Jouve[43], qui semblent là uniquement pour faire bonne mesure car leurs descriptions de l’animal sont assez éloignées de celle de Catelan. La source pourrait être la gravure de l’Historia Animalium de Conrad Gesner, qui a servi de modèle à la gravure de l’Histoire de…la licorne et représente un monocéros à la crinière assez abondante, mais sans que ce point ne soit confirmé par le texte[44]. L’unique gravure du texte français, suivie en cela par les sept illustrations de l’édition allemande, reproduit consciencieusement ce détail en dotant le monocéros d’une flamboyante crinière.

Les références se multiplient pour décrire la corne de l’animal: Boethius de Boodt, Paul Jouve, Andrea Bacci, Pline, Munster et de nouveau Élien. Ces sources sont loin d’être concordantes, et un auteur comme Andrea Bacci consacrait déjà plusieurs dizaines de pages à discuter de l’apparence, de la forme et de la nature de cette corne. Catelan s’en tire ici par une pirouette: la corne de la licorne est… « de forme diverse », ce qui lui permettra plus loin de revendiquer l’authenticité de sa petite corne noire de deux coudées de long, tout en acceptant celle de la grande ivoire blanche du roi de France, conservée à Saint Denis.

le Prophète David en ses Psaumes

La Bible grecque des Septante parlait à plusieurs reprises du monocéros, rendu par unicornis dans la Vulgate, puis par licorne ou ses équivalents dans la quasi totalité des traductions jusqu’à la fin du XVIIème siècle. Généralement admise, la présence de la licorne et de sa corne dans les Écritures Saintes était alors l’argument le plus solide ou en tout cas le plus difficilement contestable en faveur de l’existence réelle de l’animal. La description de la corne de l’animal est l’occasion pour Catelan de rappeler certains de ces passages.

«…Et ainsi Louis Barthème et Cadamoste[45] récitent en avoir vu deux vivantes, l’une chez le grand seigneur en La Mecque, et une autre au palais du grand Cham de Tartarie qui à raison de leur corne ne pouvaient pas paître à Terre, mais tiraient le foin des râteliers, parce que leur corne les empêchait d’incliner la tête dans les crèches comme étant fort longues et droites[46]. Voila pourquoi le Prophète Royal David en ses Psaumes, à propos de la beauté de la corne de la licorne droite et haut élevée, espérait que Dieu relèverait sa dignité royale comme à la licorne, sa corne usurpant en cet endroit l’appellation de corne pour couronne. Et exaltabitur sicut Unicornis cornu meum.[47]».

Vient ensuite la description par Marco Polo des licornes « desquelles au reste on récite qu’elles se vautrent ordinairement de même que les pourceaux dans la fange et vilenie, qu’elles hurlent hideusement[48], et qu’elles sont de même que les lions des plus fortes, sauvages et furieuses bêtes qui soient au monde, aiguisant leur corne… pour la rendre plus perçante… d’où le Prophète David prit occasion de prier Dieu qu’il le garantit de la gueule des lions et de la force des licornes. Salvum me fac ex ore leonis, et a cornibus unicornium humilitatem meam[49].» Catelan cite encore de la même manière Isaïe menaçant les ennemis d’Israël de la colère divine, « et les licornes descendront avec lui, et les féroces taureaux[50]», puis Job, « Te fieras-tu en la licorne, pour autant que sa force est grande[51]». Quelques pages plus loin, le même prophète est invoqué pour illustrer la puissance de l’animal, « disant en propres termes, la lycorne te voudra-t-elle servir, ou demeurera-t-elle auprès de ta crèche? Pourras-tu lier la licorne de ton lien pour labourer tes sillons? Rompra-t-elle les mottes de terre après toi?[52]»

Ces références bibliques ne sont pas originales. On les trouvait déjà chez Conrad Gesner, en 1551[53], et ce sont elles qui avaient fini par « convaincre » Ambroise Paré de l’existence réelle de la licorne[54]. Le fait que Catelan soit tout à la fois marrane et protestant n’est cependant peut-être pas étranger à son insistance sur ce point.

De la licorne à la lycorne

En avançant dans la lecture de l’Histoire de…la lycorne, on se fait une image de plus en plus précise de l’animal que Laurent Catelan imagine, animal qui se rapproche bien plus du sauvage monocéros des Indes que de la licorne des artistes. Le massif monocéros à la voix grave de Pline, l’unicornis de la Vulgate décrit comme un taureau dévastateur et indomptable, l’unicorne de Marco Polo, « très vilaine bête à voir[55]» sont bien différents de la belle licorne blanche de l’iconographie de la Renaissance. Certes, la force invincible de la licorne n’est pas une idée originale, on la trouvait déjà chez Isidore de Séville et dans les bestiaires médiévaux confondant unicorne et rhinocéros. Mais s’ils y font allusion, rares sont les auteurs de la Renaissance et des débuts de l’époque moderne qui insistent aussi nettement sur cet aspect.

Empruntée au Discorso dell’alicorno d’Andrea Bacci[56], l’étymologie du mot lycorne qui nous est proposée renforce encore cette impression. « On a appelé cet animal en France et en Italie Lycorne, car ça a été comme pour dire Lion-corne, non pas pour avoir le crin semblable à celui des lions ordinaires…mais bien d’autant que cette bête est fort sauvage et furieuse de même que les lions, comme j’ai déjà dit, auxquels pour ce regard elle se rapporte[57].» Bacci ignorait que la férocité de la licorne devait plus au pataud rhinocéros qu’au fier lion[58].

Sauvage, féroce, indomptable, la lycorne de Laurent Catelan n’est pas une haquenée. C’est peut-être ce qui lui fait refuser l’appellation de licorne à l’oryx unicorne d’Aristote, ou à l’âne des Indes de Ctésias, trop modestes pour soutenir la comparaison avec les effrayants monocéros qui « se retirent aux déserts dans de profondes, obscures et plus inaccessibles tanières des montagnes parmi les crapauds et autres insectes vilains et sales[59].» De sa retraite, la licorne ne ressort que « très rarement… et nullement pour s’associer avec d’autres bêtes, non pas même avec celles de sa propre espèce. Car hors de la copulation que Dieu a ordonnée pour la propagation de celles de sa sorte, lesdites licornes sont furieusement enragées les unes contre les autres[60].» On voit plus loin Catelan se demander très sérieusement pourquoi la licorne, irrésistiblement attirée par les jeunes pucelles, s’endort dans leur giron au lieu de les violer sur place comme son tempérament le laisserait présager[61]. Gêné peut-être par l’insistance avec laquelle l’auteur décrivait la force et la sauvagerie de l’animal, le graveur chargé d’illustrer la traduction allemande de l’ouvrage se sentit obligé de rappeler la vision classique de la jolie bête. La première gravure nous montre donc une licorne symbole de l’Innocence et la Foi (Candor et Fides), devant une église, prête à affronter les forces du mal, figurées par un démon dont l’aspect évoque plutôt la gravure romantique du XIXème siècle que les naturalistes de la Renaissance.

La plus grande partie de l’ouvrage est consacrée aux usages médicaux de la corne de licorne. Nous verrons que l’argumentation médicale de Laurent Catelan est largement tributaire des théories de Marsile Ficin et Paracelse, selon lesquelles le semblable se guérit par le semblable. Désireux d’expliquer comment la corne de licorne peut être un puissant antidote contre tous les poisons, il va jusqu’à supposer que la corne elle-même est « virtuellement » vénéneuse[62], qu’une vraie corne doit être « fétide et puante[63]», et que « les douleurs et la rage continuelle qui rend [les licornes] extraordinairement sauvages, errantes et furieuses ne procèdent que de la virulence et qualité corrompue des humeurs qui leur causent telle rage, et qui les occasionnent à rechercher l’eau infecte…». La licorne, Pline l’écrivait déjà de son monocéros, ne peut être capturée vivante. Signe d’une sauvagerie extrême, mais aussi d’une certaine noblesse, l’animal, s’il vient à être pris, se laisse dépérir, écrit Catelan citant Albert le Grand[64].

Un animal aussi redoutable ne pouvait se rencontrer qu’en des lieux reculés, sauvages et à peine fréquentés par l’homme. Aussi peu géographe que Paré, Catelan ne s’attarde guère sur le sujet. Sa lycorne se « trouve en trois parties du monde. A savoir au pays des Nègres, en Éthiopie, selon Cadamoste, disant qu’un esclave de ses côtes l’avait assuré au Roi de Portugal, en la présence de Pierre de Syntre. Secundo, selon Bartheme, en quelque endroit du nouveau monde, à savoir à Caraian, Basman et Lambry, Îles de Java, ès Indes Orientales selon Paul de Venise… ». Très approximatives, même pour l’époque, les références géographiques de Catelan laissent deviner qu’il manquait un globe terrestre à son cabinet de curiosités. Le navigateur italien Alvise de Cadamosto n’a visité que l’Afrique de l’Ouest alors que le terme d’Éthiopie désignait déjà plutôt l’Afrique Orientale, et même en incluant dans le Nouveau Monde l’ensemble des Indes orientales récemment explorées, il est difficile d’y situer La Mecque, ou Luigi Barthema vit deux licornes. Quant aux royaumes de Caraian, Basman et Lambry, effectivement cités par Marco Polo, du moins pour les deux premiers d’entre eux, ils ne disaient sans doute guère plus à Catelan qu’à ses lecteurs. Reste que la fonction essentielle de ce bref passage n’est pas de nous dire précisément où trouver des licornes, mais simplement de renforcer encore l’exotisme de l’animal, et donc la rareté de la corne que l’apothicaire s’enorgueillissait de posséder.

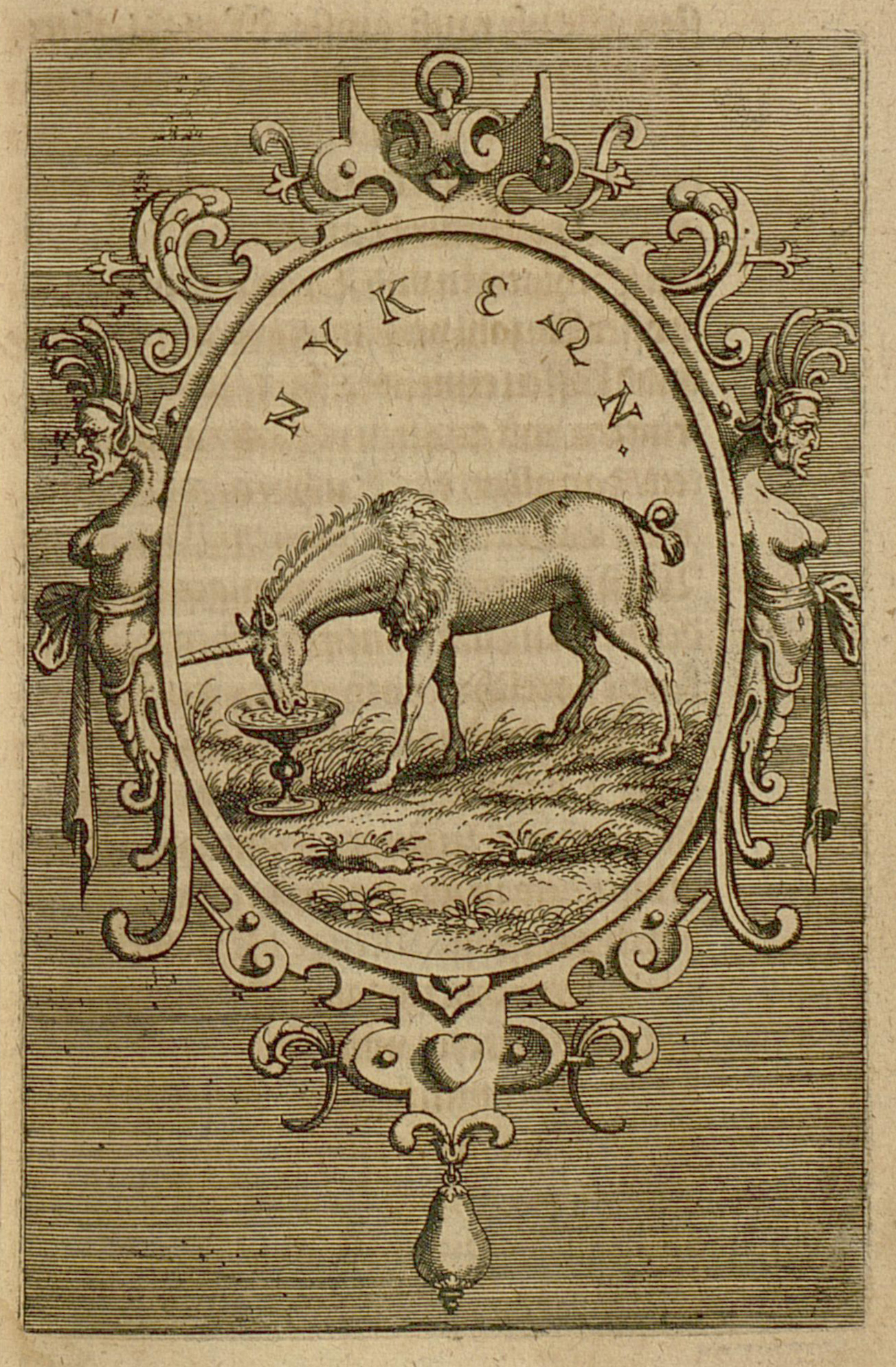

On sait que, depuis le roman d’Alexandre, la licorne fut souvent associée au grand conquérant et Catelan voit dans une monnaie possédée par le Duc de Ferrare une preuve supplémentaire de la présence de l’animal dans l’Orient lointain. Cette médaille, tout comme quelques autres où figuraient des licornes, était considérée comme l’une des preuves sinon de l’existence de l’animal, du moins de l’ancienneté du mythe. Andréa Bacci, repris sur ce point par Catelan, croyait que cette médaille, « chose fort antique et remarquable », « sur laquelle il y avait une licorne, qui s’inclinait tout doucement, buvait du vin dans un vase et au revers était écrit en lettres grecques, à savoir au langage dudit Alexandre, Nyzeon » avait été frappée par Alexandre le Grand « pour montrer qu’il avait acquis les régions où se trouvaient les tant rares et merveilleuses licornes[65]». Plus précis que Catelan, Bacci affirmait que cette médaille célébrait la conquête par Alexandre de la région du mont Nysa, lieu de la naissance de Bacchus[66]. Loin de douter de l’authenticité de la médaille, Thomas Bartholin, qui ne l’avait pas plus vue que Catelan, se demandait seulement si elle concernait le mont Nysa ou Nicée en Bithynie…

L’image de la licorne trempant sa corne dans une fontaine n’apparaissant pas dans l’iconographie avant le XVème siècle, cette médaille est sans doute, comme la plupart des « camées antiques » exhumés de temps à autre par les chasseurs de licorne[67], une imitation plus récente, peut-être italienne. On sait que la mode des collections de camées, médailles et monnaies antiques donna lieu à cette époque à bien des contrefaçons. La licorne passant alors pour un animal de l’Orient, ou à tout le moins pour un mythe hérité de l’Antiquité, il n’y avait rien d’étonnant à ce que son effigie figurât sur de telles pièces.

Comment capturer la licorne

« Et voila ce qui concerne le naturel de cet animal tant rare, afin de passer outre et parler de sa chasse, sur quoi je trouve trois opinions aucunement différentes. La première, d’un roi d’Éthiopie, la seconde d’Isidore, et l’autre de Tzetzès, qui vivait en l’an de notre seigneur 1176.»

Si les deux premières de ces sources sont assez classiques, la troisième l’est moins mais nous verrons qu’elle a son utilité dans la logique de l’ouvrage.

« Primo, un roi d’Éthiopie, en l’épître hébraïque qu’il a écrite au Pontife de Rome, dit que le lion craint grandement la licorne, et quand il la voit, il se retire vers quelque grand arbre, et se cache derrière. Lors la licorne le voulant poursuivre, fiche sa corne bien avant dans l’arbre et demeure là prise, et lors le lion la tue, puis on la trouve ainsi morte[68].» La lettre envoyée au pape par le Prêtre Jean, premier texte contant l’affrontement du lion et de la licorne, avait connu un grand succès dans les premiers temps de l’imprimerie. Le texte de Catelan reprend ici presque mot pour mot celui d’Ambroise Paré dans son Discours de la licorne. Ce procédé n’était cependant pas le plus connu, ni celui sur lequel Catelan s’attarde le plus. Sans doute était-il plus facile au chasseur de licorne de se procurer une jeune vierge que de capturer un lion.

« Secundo les deux autres auteurs disent qu’on prend et attrape les licornes par l’aide et industrie d’une jeune fille pucelle qu’on appose séante au pied des montagnes où on pense que telles bêtes se retirent: là où il advient, ce dit l’histoire, que la licorne flairant de loin cette fille et prenant la course d’une furie apparente vers cette vierge, soudain qu’elle l’aborde, au lieu que cette bête doive mal faire, attaquer et déchirer cruellement cette fille suivant sa rage naturelle, au contraire ladite pucelle, avec les bras étendus la recevant amoureusement pour lui faire caresses. Cette pauvre bête incline tout doucement la tête, et se couchant en terre pose son chef sur le giron de cette fille, et prend un singulier plaisir qu’elle lui frotte tout doucement le crin et la tête avec des huiles, onguents ou eaux bonnes et soufflairantes comme si elle le faisait par amourettes. Sur quoi cette misérable bête s’endort, et se trouve saisie d’un si profond somme que les chasseurs là prêts au guet, épiant le signal que leur donnera la fille, ont force loisir de s’approcher avec liens et cordages pour la saisir et prendre. Mais s’éveillant par la douleur des bandages et se voyant ainsi prise, alors d’une furie incroyable, comme si elle voulait accuser la trahison de cette vierge, elle hurle si piteusement et de telle rage qu’on ne la peut pas longuement entretenir en vie… Ainsi cet animal, furore, se videns vinci, se ipsum occidit.

« Que si par quelque grande diligence on l’en empêche pour l’heure, ce néanmoins pendant ce peu de temps qu’on la peut conserver en vie, elle reste tellement farouche et indomptable, que jamais on n’en a pu apprivoiser aucune…[69]»

La légende de la capture de la licorne à l’aide d’une jeune vierge servant d’appât et dans le giron de laquelle le féroce animal vient s’endormir est très ancienne, mais elle prend chez Catelan une forme originale. Nulle part, ni dans les bestiaires médiévaux, ni dans les Étymologies d’Isidore de Séville dont se réclame pourtant Catelan, ni dans l’Historia Animalium de Conrad Gesner qui est citée en marge en cet endroit, on ne lit que la jeune fille, pour faciliter l’endormissement de la licorne, doive masser le crâne de l’animal avec des huiles et des onguents.

Laurent Catelan, on retrouve ce parti-pris dans l’ensemble de son œuvre, tenait pour fondées la plupart des légendes que l’on racontait sur la licorne. Il n’y était pas obligé: à la même date, d’autres auteurs comme Caspar et Thomas Bartholin croyaient à l’existence de la licorne mais n’en jugeaient pas moins ces récits fabuleux; André Thevet n’y voyait que « Discours de Mélusine ». Que la cavale blanche trempât sa corne dans l’eau pour la laver de tout poison, ou qu’elle s’endormît sur les genoux d’une jeune vierge, notre apothicaire acceptait cela comme un phénomène réel, naturel. Dans la description comme dans l’explication, il lui fallait donc réduire autant que faire se pouvait la part du merveilleux. Ce stratagème employé pour endormir la bête suffit à faire d’un récit fabuleux une description crédible, presque technique, de la chasse à la licorne, impression encore renforcée dans l’édition allemande par une gravure montrant la jeune fille versant une huile sur l’épaisse crinière de l’animal. La suite du texte renforce encore cette impression.

« Mais Tzetzès contre cette procédure assure qu’au lieu d’une fille vierge, on peut supposer un jeune garçon, pourvu qu’il soit habillé en fille, et qu’ainsi la chasse et la prise se succèdent de même[70].»

Rien n’obligeait Catelan à emprunter à Conrad Gesner cette surprenante citation d’un grammairien grec du XIIème siècle, que l’on ne trouve à ma connaissance dans aucun autre ouvrage de son temps sur la licorne. Si le récit de Tzetzès intéresse ainsi notre apothicaire, c’est qu’il montre bien qu’il n’y a rien de magique dans la chasse à la licorne, quand l’animal peut se laisser prendre à un assez grossier subterfuge. C’est bien à une démythification de la légende que se livre ici Catelan, non pour la nier comme le font d’autres à la même époque, mais pour la ramener à une simple réalité naturelle et explicable. Nous ne sommes plus à l’âge des merveilles mais à celui des raretés.

Au risque de contredire la citation de Tzetzès, Catelan revient plus loin sur cette chasse à la licorne. « Ne savons-nous pas, et les médecins avec les sages femmes, que [la virginité d’une fille] est une chose non seulement malaisée, mais impossible de reconnaître? N’est-il pas écrit aux saintes lettres qu’entre quatre choses inconnues à l’homme, c’est de juger si une fille est vierge?[71]». Là encore, l’apothicaire trouve une explication « naturelle », rationnelle, car « les animaux irraisonnables ont leurs facultés sensibles, hormis la raison, plus exquises que les personnes, pouvant parvenir à cette connaissance par l’odorat qu’elles ont grandement bon, parfait et exact… et ainsi je dis que par l’odorat la licorne reconnaît fort bien la fille vierge d’avec une déflorée, car soudain qu’une fille a perdu son pucelage elle perd cette bonne senteur de son corps…[72]». Et Catelan de nous signaler plus loin, à l’appui de sa démonstration, qu’un dragon qui terrorisait une ville d’Italie et auquel on avait coutume d’offrir de temps à autre une jeune fille en sacrifice «r ecevait l’offrande des vierges seules, rejetant celles des autres d’où on prenait occasion d’en punir souvent quelques-unes comme impudiques…[73]».

L’explication n’est pas neuve. Les textes médiévaux, comme le Bestiaire d’amour de Richard de Fournival, suggéraient parfois que l’odorat était pour quelque chose dans l’attirance de la licorne pour les jeunes vierges: « Et je fus pris également par l’odorat, tout comme la licorne qui s’endort au doux parfum de la virginité de la demoiselle… Car lorsque son flair lui en fait découvrir une, elle va s’agenouiller devant elle et la salue humblement et avec douceur comme si elle se mettait à son service[74].» Tzetzès, qui commençait sa description du monocéros en précisant que « cet animal féroce aime les bonnes odeurs» écrivait quelques lignes plus bas que le jeune homme qui sert d’appât doit être « parfumé avec des arômes très odorants[75]». Jamais cependant les spéculations sur l’odor castitatis n’avaient été poussées aussi loin. Là encore, comme lorsqu’il reprend le récit de Tzetzès, Catelan veut rendre la licorne plus crédible sans pour autant abandonner les légendes qui la font merveilleuse. Le moins que l’on puisse dire est qu’en gagnant du flair, elle perd aussi du charme.

Catelan ne pense pas qu’il soit absolument nécessaire de chasser la licorne pour se procurer sa corne, puisque « on en rencontre par hasard sous terre enterrées sous le sable, qu’on présuppose avoir été des licornes mortes, et desquelles les corps et carcasses par trait de temps ont été consommées, si ce n’est que telles cornes encore se trouvent en chemin comme tombées des têtes des licornes en certains âges, comme il advient aux cerfs et aux éléphants[76]».

La corne de monsieur Catelan

Toutes les dix pages environ, Laurent Catelan nous rappelle qu’il a en sa possession une corne de licorne « toute entière, de longueur de cinq pans ou peu s’en manque, sinon de la grandeur de celles des Seigneurs et Monarques, qui sont de couleur d’ivoire, à tout le moins qui répond à la vraie description, attribuée à la vraie licorne par Pline, Élien, Paul de Venise [ici Marco Polo] et autres. A savoir d’être droite, de couleur noire, contournée jusques au milieu et à la cime fort pointue, ayant au dedans une moelle qui ressemble à l’ivoire, couverte d’une écorce semblable au lard[77].» L’insistance du pharmacien pourrait laisser penser, ce n’est pas totalement à exclure, qu’il cherchait en publiant son ouvrage à convaincre un éventuel acquéreur. A tout le moins escomptait-il quelques clients pour la poudre qu’il ne manquait pas de tirer de la précieuse corne, puisque sous couvert de répondre aux objections des détracteurs de la licorne, il consacre une bonne moitié de son ouvrage aux propriétés médicinales de ce produit.

Mais avant d’en arriver là, pour bien convaincre le lecteur de l’authenticité de la corne, il fallait lui expliquer comment distinguer la vraie de la fausse, comment échapper aux imposteurs si nombreux parmi les trafiquants de corne de licorne. Laurent Catelan se trouvait ici face à un problème apparemment insoluble. La corne qu’il possédait, et il croyait vraisemblablement en son authenticité, provenait sans doute, d’après la description qu’il nous en fait, d’une antilope. Elle était certes spiralée mais elle différait grandement, par sa taille, sa couleur et sa substance, des défenses de narval qui ornaient les trésors royaux et dont il ne pouvait être question de nier l’authenticité. L’apothicaire nous assure donc que « les diversités de couleur et de grandeur aux cornes des licornes proviennent de la diversité des régions où on les trouve, ou de divers âges des bêtes licornes qui les portent…[78]». D’ailleurs, insiste-t-il, « je soutiens et crois quant à moi pour chose certaine, que celle qui appartient à notre roi à Saint-Denis en France, qui est belle et longue, de couleur d’ivoire ou lyonnée, peut avoir été d’une belle et grande licorne en son âge parfait trouvée dans les régions orientales, là où la chaleur du soleil ne noircit point les habitants, ni les cornes des bêtes. Au contraire, celle que j’ai et qui répond à la couleur que Pline, Paul de Venise et Élien attribuent à la licorne, à savoir être parfaitement noire et non si longue que la précédente, est ou peut avoir été de quelque jeune licorne d’Éthiopie, puisque le soleil y noircit non seulement les cornes des bêtes, mais aussi les personnes, qui sont les vrais Maures Abyssins, sujets du grand Prêtre Jean roi d’Éthiopie…[79]».

Sans doute était-elle de même nature que la « grande corne noire, ridée et un peu courbée, longue de quatre pans, que les uns disent être du Pacos, animal qui porte le bézoard, les autres de gazelle, et les autres de licorne éthiopique[80]» qui se trouvait à Castres dans le cabinet du collectionneur Pierre Borel. Laurent Catelan pouvait bien affirmer que la corne noire fièrement exhibée dans son cabinet de curiosités était d’une licorne d’Éthiopie, cela ne suffisait pas à lui donner la même valeur marchande qu’aux « vraies licornes », les belles défenses de narval. A la mort de l’apothicaire, en 1647, sa collection « consistant en toutes et chacunes les drogues, coquilles, poissons, statues, médailles, livres, curiosités, raretés, ensemble les étages, bêtes, tableaux, garde-robes, bois et autres choses qui sont dans ledit cabinet » fut en effet vendue en bloc pour 300 modestes livres[81], alors qu’une seule défense de narval se négociait encore jusqu’à dix fois ce prix.

Une rumeur voulait que les belles cornes de licorne des trésors royaux n’aient été en fait que des défenses d’éléphant habilement travaillées, « façonnées par artifice de quelques habiles hommes qui savent ramollir et allonger les dents des éléphants, les cornes de rhinocéros, de cheval marin, de Rohart qui est l’ivoire de mer » en « faisant bouillir l’ivoire dans une décoction de soufre et de cendres et de coquilles », ou dans «une décoction de racine de mandragore[82]». Mais, nous assure Catelan, « que les belles cornes de licornes que les rois et les monarques ont dans leur trésor soient factices, cela est absurde de l’alléguer. Car que tous les drogueurs du monde s’assemblent pour allonger et façonner l’ivoire ou autres telles cornes, je soutiens que cela leur sera éternellement impossible, quelque diligence ou secret qu’ils y apportent. Car ores on puisse ramollir un peu les cornes dans l’eau bouillante ou par autres artifices sus allégués, ce n’est pas à dire pourtant qu’on les puisse allonger et façonner pour faire de pièces si belles comme est celle qui est à saint Denis…[83]»

Néanmoins, Catelan laisse entendre que des pièces de moindre taille ou beauté peuvent fort bien être fausses, et cela imposait le recours à quelques tests permettant de distinguer la «vraie et légitime» corne de licorne.

La vraie et légitime corne de licorne

«…car il faut en premier lieu que jetée dans l’eau, que d’icelle s’élèvent de petites vessies luisantes et belles comme fines perles. Secundo, que l’eau bouille visiblement et qu’approchant l’oreille contre le verre plein d’eau dans lequel sera ladite corne que l’on entende l’eau bruire et grignoter dans le verre. Tertio, on dit que la bonne et récentement arrachée de la bête doit… avoir sur le feu quelque odeur musquée contre l’ordre de toutes les cornes du monde qui sont en les brûlant fétides et puantes. Quarto, quelques uns assurent que si on approche de la licorne quelque poison, une araignée, un crapaud, une vipère ou autre semblable bête venimeuse, que la bête crève et meurt, et ladite corne se rend moite et sue comme si elle avait été mouillée[84].» Rappelons, une fois encore, que le crapaud passait alors pour porteur d’un venin mortel.

La batterie de tests que suggère Catelan pour distinguer la vraie corne de la fausse n’a rien d’original, puisqu’on la retrouve à peu près à l’identique dans tous les ouvrages des XVIème et XVIIème siècles sur le sujet, parfois pour la défendre (Bacci, Bartholin), parfois pour la ridiculiser (Marini, Paré). Les premières recherches expérimentales effectuées sur les cornes de licorne ne visaient donc ni à savoir si la licorne existait, ni même à vérifier les propriétés presque magiques attribuées à sa corne, mais plus modestement à distinguer les vraies cornes des fausses. Ces tests, totalement absents de la littérature médiévale, même tardive, étaient apparus vers le milieu du XVIème siècle, qui fut aussi l’époque où le trafic de corne de licorne était le plus florissant. C’est donc, à travers un exemple certes paradoxal, aux débuts de la méthode expérimentale que nous assistons ici.

Les deux premiers tests présentés par Laurent Catelan sont relativement efficaces. La plupart des cornes de licorne tenues pour authentiques étaient des défenses de narval, donc des dents, dont la nature biologique est bien différente de celle des cornes. Microporeuse, donc susceptible de produire un bouillonnement assez intense lorsqu’elle est plongée dans l’eau, une dent contient peu de matière organique et brûle difficilement, sans odeur forte. A l’opposé, les cornes ont une faible porosité et dégagent en brûlant une épaisse puanteur. Quant aux os fossiles qui ont pu également passer pour cornes de licornes, ils sont lisses mais ne brûlent pas. Du tableau suivant, qui résume le résultat que l’on serait en droit d’attendre de ces expériences, on peut déduire que la défense de narval est sans aucun doute la plus authentique des cornes de licorne.

| Test «des bulles» | Test «du feu» | |

| Défense de narval | Positif | Positif |

| Corne | Ambigu | Négatif |

| Os fossile | Négatif | Positif |

La licorne de Laurent Catelan, s’il s’agissait comme nous le pensons d’une corne d’antilope, n’aurait pas passé le test du feu. Mais là n’est sans doute pas l’essentiel, car l’apothicaire montpelliérain ne pouvait que reprendre les expériences qui figuraient depuis le milieu du XVIème siècle dans la plupart des textes sur la corne de licorne. Dès 1557, Jérôme Cardan soucieux de distinguer les vraies licornes des fausses, suggérait de tremper la corne suspecte dans l’eau fraîche, qui devait alors bouillonner si la corne était authentique. Il reste que si la fausse corne était, comme le pensait Cardan, faite d’ivoire taillée, le bouillonnement produit n’était pas moindre qu’avec une «authentique» défense de narval[85].

Le troisième test semble encore plus déterminant, puisqu’il est le seul fondé sur les effets thérapeutiques de la poudre de licorne. C’est un pas de plus vers la recherche expérimentale, puisque même si son objectif affiché était simplement de vérifier l’authenticité de la corne, ses propriétés médicinales étaient en même temps mises à l’essai. Un animal venimeux maintenu à côté d’une authentique corne de licorne serait censé mourir tandis que la corne se mettrait à suinter. Prudent, l’apothicaire, dont la corne avait peut être quelque difficulté à passer cet examen, précise plus loin que « souvent les cornes de licorne que nous avons ne font pas telles choses, et ne font crever ni crapauds ni araignées, ni ne donnent aucune sueur apparente comme a été dit et allégué. Il faut dire d’icelles, ce que Galien rapporte aux vieux métaux longuement gardés et comme Amatus Lusitanus l’a remarqué, disant sur le sujet de la corne de licorne que senio confectum, vires suas amittit[86].» Même authentique, une corne de licorne qui aurait perdu ses propriétés médicinales n’aurait plus été d’une grande valeur, aussi l’apothicaire s’empresse-t-il de préciser « J’entends en sa superficie, car le dedans peut conserver une telle vertu et propriété[87].»

Là encore, c’est dans la première moitié du XVIème siècle qu’était apparue cette technique. En 1587, David Pomis recommandait pour distinguer la vraie corne de la fausse de «mettre trois ou quatre grands scorpions dans un récipient fermé avec un fragment de corne. Si trois ou quatre heures plus tard les scorpions sont morts, la licorne est authentique[88].» Quelques années avant Catelan, le naturaliste bolonais Ulysse Aldrovandi nous contait par le menu comment, à Venise, un juif s’y prit pour démontrer l’authenticité de la corne de licorne qu’il cherchait à vendre: il traça avec la pointe de la corne un cercle sur une table, puis mit dans le cercle d’abord un scorpion, ensuite une araignée; ne pouvant franchir le cercle, les animaux se traînèrent pendant un quart d’heure avant de mourir d’épuisement[89].

À peu près à la même date, Rodrigo de Castro (1547-1627) rapportait une expérience similaire effectuée cette fois à Florence par un noble portugais; il mit une araignée à l’intérieur de la corne, qui devait donc être creuse, et l’animal mourut sans avoir pu parvenir à s’échapper[90].

Les traités alchimiques écrits sous le pseudonyme de Basile Valentin datent vraisemblablement de la fin du XVIème siècle et dans l’un d’eux, Le chariot triomphal de l’Antimoine, se trouve la description d’une expérience identique: « Observe donc, ami lecteur, comment la vraie et sincère corne de licorne rejette loin d’elle tous les poisons: trace de cette corne un cercle autour d’une araignée vivante, l’araignée ne sortira jamais de ce cercle car elle fuit ce qui est contraire à sa nature[91].»

Ces quelques exemples montrent que les expériences permettant de reconnaître la vraie corne de licorne étaient sinon pratiquées, du moins fréquemment conseillées depuis environ un siècle lorsque Catelan publia son ouvrage. Il reste qu’aucun des auteurs cités plus haut, Cardan, Aldrovandi, Pomis, Rodrigo a Castro ou même Basile Valentin ne figurent parmi les sources du pharmacien montpelliérain qui, pour ce qui concerne ces tests, semble surtout tributaire… d’Ambroise Paré qui, dans son Discours de la licorne[92], s’était échiné à les disqualifier. Resurgit ici un soupçon qui effleure parfois le lecteur de l’Histoire de…la lycorne, et l’on se demande si l’ouvrage est globalement de bonne foi. Catelan voulait-il vraiment défendre la licorne contre ses tristes détracteurs? Ne faisait-il pas plutôt la réclame de son officine où l’on trouvait, à des prix certainement très élevés, thériaque, bézoard, racine de mandragore et poudre de licorne?

En 1556, Conrad Gesner, l’une des sources de Catelan, citait dans un paragraphe assez confus deux autres procédés permettant de reconnaître la vraie corne de licorne. Le premier, dont on ne trouve trace nulle part ailleurs, est assez curieux. Il consiste à placer un petit animal sur des charbons ardents, puis à placer au dessus de celui-ci la corne de licorne. Si elle est authentique, l’animal ne se brûle pas.

Plus classique était le procédé consistant à donner du poison à deux pigeons (deux chiots, chez certains auteurs), puis à faire avaler à l’un d’entre eux un peu de la corne suspecte, réduite en poudre[93]. Si la corne est authentique, l’animal qui en a consommé doit survivre tandis que l’autre meurt. Le naturaliste français Geoffroy Linocier nous apprend que vers 1560 la licorne du maréchal de Brissac passa cet examen avec succès[94]. Le marrane portugais Amatus Lusitanus, l’un des pionniers de l’anatomie moderne, raconte une expérience similaire effectuée à Venise par un marchand avec une corne dont il demandait deux mille ducats. Il donna de l’arsenic à deux pigeons. L’un d’entre eux mourut dans l’heure, tandis que l’autre auquel on avait fait avalé un peu de râpure de corne lui survécut cinq heures. Amatus en concluait qu’étant donné la virulence de l’arsenic, contre lequel il n’y a pas de contrepoison efficace, l’expérience pouvait être considérée comme un succès[95].

Il y a alchimiste et alchimiste

Revenons un instant sur le Chariot triomphal de l’antimoine, traité de médecine spagyrique attribué à Basile Valentin. Nous y avons lu qu’une araignée peut se retrouver prisonnière d’un cercle tracé avec une corne de licorne. Rien n’étant plus pur que la corne de licorne, l’alchimiste explique cela par la théorie paracelsienne selon laquelle les contraires se repoussent. De même, les semblables s’attirent, ce qui lui donne la matière d’un second test: «Si vous jetez un petit morceau de pain pur, sans aucun mélange, dans un vaisseau rempli d’eau jusqu’au bord, et vous tenez la vraie licorne auprès de l’eau, sans la toucher, vous verrez que la licorne attirera petit à petit le pain à elle. Il est merveilleux que dans la nature une chose attire ce qui lui est similaire et repousse, fasse fuir, ce qui lui est contraire[96].» Plus qu’un simple contrepoison, la licorne devient ici un véritable apotropaïque.

Toute l’argumentation médicale de Laurent Catelan est fondée sur cette même théorie selon laquelle les semblables s’attirent, mais l’eût-il connu qu’il n’aurait cependant pas proposé ce test. En effet, à l’inverse de son collègue spagyriste, Catelan soutenait que la corne de licorne était extrêmement vénéneuse, ce qui lui permettait d’attirer à elle et d’absorber toujours plus de poison.

De tous ces tests, qui nous donnent une image vivante des premières «expériences» médico-chimiques, il ne resterait bientôt plus grand chose. Voici ce qu’en dit, en 1689, l’édition française augmentée par le médecin Jean de Rostagny du très populaire Traité sur les erreurs vulgaires de la médecine de Jacob Primerose:

« Je dis donc en terminant ce chapitre que comme l’expérience seule nous manifeste les propriétés de ces sortes de médicaments, il est bien aisé à ceux qui en ont quelque pièce, ou qui désirent en faire l’essai, de donner du poison à un petit chien, ou à quelque poulet, après quoi leur faire prendre de la corne en poudre, et s’ils ne meurent point il n’en faut pas davantage pour croire qu’elle est un véritable antidote. Et encore qu’on ignore les animaux desquels ces cornes proviennent, on ne doit pas leur dénier la vertu qu’elles ont… “N’écoutez pas, dit Aimé de Portugal, ceux qui tâchent de vous prouver la corne de licorne en jetant de sa raclure ou de sa limure dans de l’eau qui, à leur dire, sue et bouillonne, puisqu’on peut apercevoir la même chose dans toute sorte de raclure de quelque os que ce soit, infusée dans de l’eau, comme il paraît dans l’ivoire[97].” On ne doit pas non plus se fier aux autres épreuves de cette nature dont usent quelques-uns pour voir si la corne de licorne est bonne, car à leur dire elle sue étant mise auprès du poison, ou de quelque animal empoisonné, comme si elle souffrait à la vue du venin. Ils disent ensuite de faire comme un cercle de la même poudre, au milieu de laquelle, ou bien dans le creux de la corne, ils mettent une araignée laquelle sautant par dessus est une marque qu’elle est contrefaite. Si au contraire elle crève et qu’elle meure, c’est une marque qu’elle est vraiment légitime. Mais toutes ces épreuves ne sont pas recevables.[98]»

Le bon usage de la corne de licorne

« Laquelle [corne] se peut employer et mettre en usage de trois manières. 1. Prise en substance par la bouche. 2. En amulettes, et finalement en infusion dans quelque liqueur à ce propre. Quant à la procédure des amulettes, on dit qu’une pierre attachée à un ruban, en sorte qu’elle touche la poitrine, ou tenue à la bouche, que l’effet en est merveilleux et utile. Unicornu suspende collo, ut pectus tangat et etiam in ore tene (Marsil.)

Secundo on la peut prendre par la bouche en poudre jusques à une dragme. Monocerotis unicornisve frontis os, cornuve, singula die sumptum pondere 3 I pestes refrenat contagia.

Après encore parlant de la même procédure. Cornu unicornu ramenta ex vino pota valet ad venena pestilentiamque abigendam (Andernacus) et à suite Holier disait: Bibatur ramentum monocerotis, ex aqua baglossioxalydis et arbuti, ou bien dans des eaux cordiales, in aqua nenupharis, acetosæ vel quavis alia frigida exhibetur contra pestem (Amatus Lusitanus).

Mais la plus commune usance est de la faire tremper dans de l’eau commune, et en boire d’ordinaire, lorsque l’occasion se présente. Unicornu intingatur in aquis quando debet sumi, quoniam deffendit cor a veneno et a vaporibus venenosis(Valesius). Que si on la fait infuser dans l’eau commune j’avertis ceux qui prêtent courtoisement leurs fragments de licornes pour en tirer l’infusion à boire comme à Paris cela est d’ordinaire, ainsi que Paré le remarque. Qu’on se garde de la faire bouillir, ou de la laisser infuser dans l’eau chaude, car par le moyen d’une telle chaleur on lui emporte aisément la propriété et la vertu que peut contenir sa substance, et ainsi elle est par après aucunement inutile, au contraire si on se contente que l’eau soit froide, elle sera ainsi de longue durée[99].»

Dès qu’il aborde la question des propriétés médicinales de la corne de licorne, notre apothicaire est en un territoire plus connu, mais moins balisé. La poudre et l’eau de licorne n’ayant plus véritablement bonne presse au début du XVIIème siècle, il s’empresse d’accumuler quelques citations de médecins connus à l’appui de sa thèse. Marsile Ficin (1433-1499) préconise de porter un fragment de licorne en pendentif, sur la poitrine, ou de le tenir dans la bouche. Fumannelli nous apprend que, prise à raison de trois grains par jour, la poudre de corne de licorne (ou de monocéros) protège de la peste. Andernacus nous assure que « La râpure de corne de licorne bue dans du vin repousse venin et maladies contagieuses.» Holier et Amatus Lusitanus suggèrent de la dissoudre dans une eau d’arbouse, de nénuphar ou dans quelque autre décoction assez mystérieuse, tandis que pour Valesius l’eau dans laquelle a seule trempé la corne de licorne suffit à protéger le cœur des venins. A la fin du XVIIème siècle, les mêmes procédés étaient encore employés puisque Pierre Pomet, qui ne croyait guère en la licorne, écrivait dans son Histoire générale des drogues: «on attribue à l’une ou l’autre de ces cornes [de licorne ou de rhinocéros] des vertus égales, soit en donnant la raclure en substance ou en infusion, depuis un scrupule jusqu’à deux ou trois, soit en en faisant des tasses pour y laisser reposer le vin avant que de le boire, ou pour s’en servir à l’ordinaire comme d’un verre à boire, dans la pensée que l’on a que ces tasses empêchent l’effet de toutes sortes de poison[100].»

Nous trouverions sans grande peine d’autres médecins et pharmaciens du XVIème siècle pour proposer de telles recettes, mais ajouter encore à la déjà longue liste avancée par Laurent Catelan n’apporterait pas grand chose à son propos, ni au nôtre. Remarquons plutôt que d’autres encore, et pas seulement les plus académiques, ceux qui ne signalent que les remèdes déjà préconisés par les sources universitaires classiques, Galien et Dioscoride, ignoraient la corne de licorne, et ce même dans des ouvrages spécifiquement consacrés aux poisons et contrepoisons. En 1567 le médecin Jacques Grévin se fondait sur la théorie aristotélicienne des quatre humeurs (chaude, froide, sèche et humide) pour démontrer qu’il ne peut y avoir de contrepoison universel, chaque poison étant caractérisé par un excès d’humeur et ne pouvant être combattu que par un contrepoison d’humeur contraire; on ne s’étonnera donc pas que la corne de licorne ne figure pas parmi les remèdes qu’il préconisait[101].

Certains, parce que Dioscoride signalait que la corne de cerf faisait fuir les serpents, recommandent cette dernière et semblent ignorer jusqu’à l’existence de la licorne, comme le célèbre médecin siennois Pier Andrea Mattioli (1500-1577); Ses Commentaires sur les six livres de la matière médicale de Dioscoride furent le plus grand succès de l’édition médicale de la Renaissance, puisque leur éditeur vénitien en vendit plus de 30.000 exemplaires; ils ne mentionnent nulle part licorne ou corne de licorne[102]. Cependant, d’autres médecins se livrant à cet exercice obligé qu’était le commentaire de Dioscoride profitèrent du passage sur la corne de cerf pour aborder celle de la licorne. Sous le titre trompeur De Cornu Cervi, Amatus Lusitanus, l’une des sources de Catelan, consacre onze lignes aux propriétés de la corne de cerf et quatre-vingt à celles de la corne du monocéros[103].

Même les traités médicaux inspirés par la pensée alchimique ignoraient parfois la licorne. Écrit dès les dernières années du XIIIème siècle, le Traité des remèdes à tous les venins de Pierre d’Abban (Petrus de Abbano, 1246-1320), médecin et philosophe farfelu, grand voyageur, vaguement sorcier, soupçonné d’athéisme et récupéré par l’alchimie de la Renaissance, énumère longuement les différents types de venins et leurs contrepoisons, parmi lesquels reviennent fréquemment ces autres panacées que sont le bézoard, la thériaque ou la terre scellée, mais ne cite jamais la licorne[104].

L’année même où paraissait à Stuttgart la traduction allemande de l’Histoire de la lycorne, un médecin de Francfort, Rudolph Goclenius, publiait son Livre des merveilles de la nature et des choses qui s’attirent et se repoussent. Si les pouvoirs du sang de basilic ou de l’œil de dragon y sont traités comme des superstitions[105], l’auteur de ce traité éminemment paracelsien préconise en revanche l’usage de presque toutes les parties de presque tous les animaux connus, et l’on s’étonne de le voir délaisser la licorne.

Des vertus incomparables

« Auxquelles cornes au reste les médecins attribuent des vertus et des perfections incomparables, tant contre les venins que contre la peste et les maladies contagieuses. Voila pourquoi Paul Jouve disait en propres termes, louant la licorne: Ad obtudenda hebetandaque venena mirificam habet potestatem[106]à suite duquel ce grand Fernel a écrit Cornu unicornis omnium præstantissimum creditur cor tueri veneni vim obtundere et pestilentium morborum sevitiam lenire[107]et Johannes Crato…et Henricus Dobbinus Unicornu est cornu de monocerotis animalibus contra quodvis venenum efficax antidotum, ideoque in febribus pestilentialibus datur, quia venenum a corde per sudorem extrudit et corroborat.[108]Joubert parlant de la peste écrit d’icelle en ces termes. La vertu de la Lycorne n’a point été connue des anciens médecins d’autant peut-être qu’ils ne l’avaient pas expérimentée, ainsi les médecins plus récents l’ont trouvée fort cordiale, même on assure qu’elle résiste à tous venins indifféremment. Mais elle se peut employer les riches (sic), comme remarque Gesner[109].»

Si ses citations sont exactes, Catelan n’en force pas moins quelque peu des sources qui ne font pas toutes grand cas de la corne de licorne, s’abritant qui derrière les formulations impersonnelles permises par le passif latin, qui derrière un simple «on dit que…». Jean Fernel (1497-1558), le plus célèbre des médecins cités ici, était de ceux qui prenaient quelque distance avec les textes de Galien. Mais dans les huit cents pages de sa thérapeutique, la corne de licorne n’apparaît qu’une seule fois, au chapitre XXI du cinquième livre, traitant des médicaments cardiaques, et c’est le passage cité par Catelan[110]. Les contrepoisons sont traités plus loin, au livre VII qui traite des antidotes solides qui fortifient particulièrement les parties nobles, et la licorne n’y figure point.

La même remarque peut être faite à propos de Laurent Joubert (1529-1582), médecin montpelliérain, personnage que son bon sens et son tempérament peuvent faire comparer à son contemporain plus connu Ambroise Paré. Dans son long traité de la peste, après avoir assuré que « le premier remède et le principal est de prier Dieu » mais que « le plus expédient et le plus prompt est la fuite[111]», il énumère avec une grande prudence les médications utilisées de son temps, et là encore la licorne n’apparaît qu’une fois en plus de deux cents pages, bien moins souvent que le bol d’Arménie, la thériaque ou la terre scellée. Du paragraphe duquel Laurent Catelan a extrait sa citation, il ressort que Joubert croyait certes fermement à l’existence de la licorne, mais restait assez prudent quant à ses propriétés médicinales: « Or est-il que toutes ces pierres [topaze et agate] se portent enchâssées dans des anneaux, on les porte pendantes au col jusques à la région du cœur, ou on les tient en bouche pour les sucer, ou bien on les mêle parmi les viandes de manière que l’on croit (quoi que ce soit vain, à mon avis) que le venin s’évanouit ou s’amortit par ce moyen là. A cette même intention on s’aide de la vraie corne, et non feinte, de cet animal, lequel à ces fins a été dit des Latins unicornis. Pline l’appelle en grec monocerota. Le commun la nomme licorne. Sa vertu n’a point été connue des anciens médecins (d’autant peut-être qu’ils ne l’avaient point expérimentée) mais les modernes et plus récents l’ont trouvée fort cordiale, même qu’on assure qu’elle résiste à tous venins indifféremment. Aux défauts de laquelle ceux qui seront plus pauvres pourront se servir de la corne de cerf, qui n’est de guère moindre à l’autre quant aux effets et propriétés[112].»

Nous pouvons, sans même avoir lu tous les auteurs cités, supposer qu’il en va de même avec les autres autorités médicales avancées par Laurent Catelan. Le chroniqueur Paul Jouve (Paolo Giovio, 1483-1552), qui figure dans la même liste, n’a quant à lui rien d’un médecin.

Quelques sondages dans l’abondante littérature médicale du XVIème et du début du XVIIème siècle montrent que la licorne y est fréquemment citée, mais presque toujours avec la plus grande prudence. Elle était plus populaire chez les auteurs influencés par les théories alchimistes ou néoplatoniciennes que chez les galénistes orthodoxes, pour qui un contrepoison universel ne pouvait exister. Néanmoins, lorsqu’elle apparaît c’est presque toujours au détour d’une liste de cardiaques, d’«alexitères» ou de «préservatifs contre la peste», parmi d’autres remèdes donc, et sans qu’un livre ou même un chapitre lui soit intégralement consacré.

La licorne et ses semblables