Un peu comme pour les bestiaires, j’avais beaucoup d’images qui n’ont bien sûr pas toutes trouvé place dans mon livre. Voici donc quelques miniatures, et de nombreuses gravures, ou apparait la licorne.

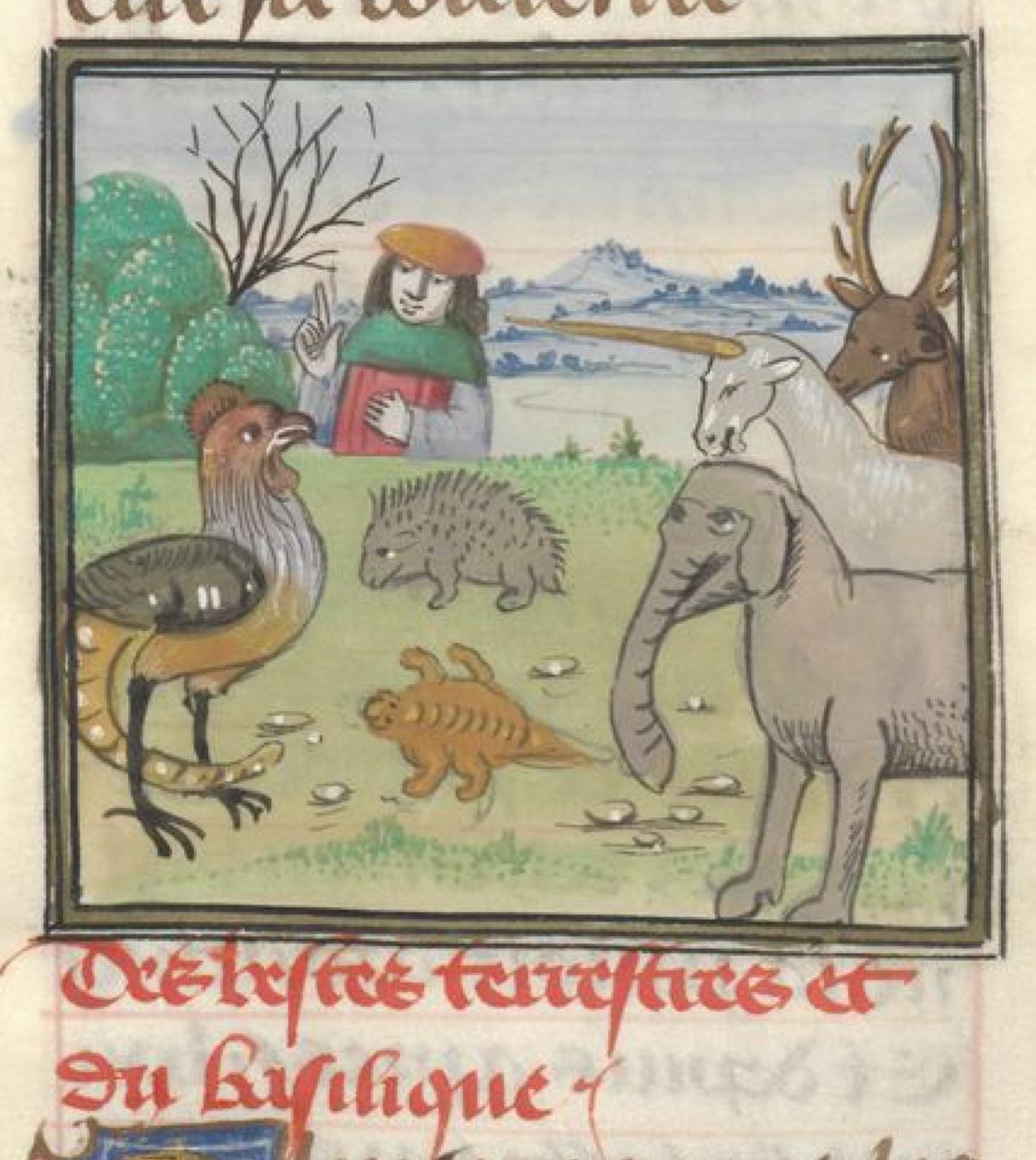

Les recueils manuscrits de Dialogues des créatures sont parfois, à la fin du Moyen Âge, enrichis de miniatures qui développent des scènes différentes de celles des bestiaires. Leur succèdent dès la fin du XVe siècle des compilations imprimées de fables d’Esope, dont bien peu remontent effectivement au fabuliste grec, qui sont systématiquement accompagnées de nombreuses gravures. La licorne y est parfois moquée pour son orgueil ou sa suffisance, comme dans les fables La licorne et le corbeau ou La licorne, le léopard et le dragon – pour en connaître le récit et la morale, il vous faudra aller voir mon livre.

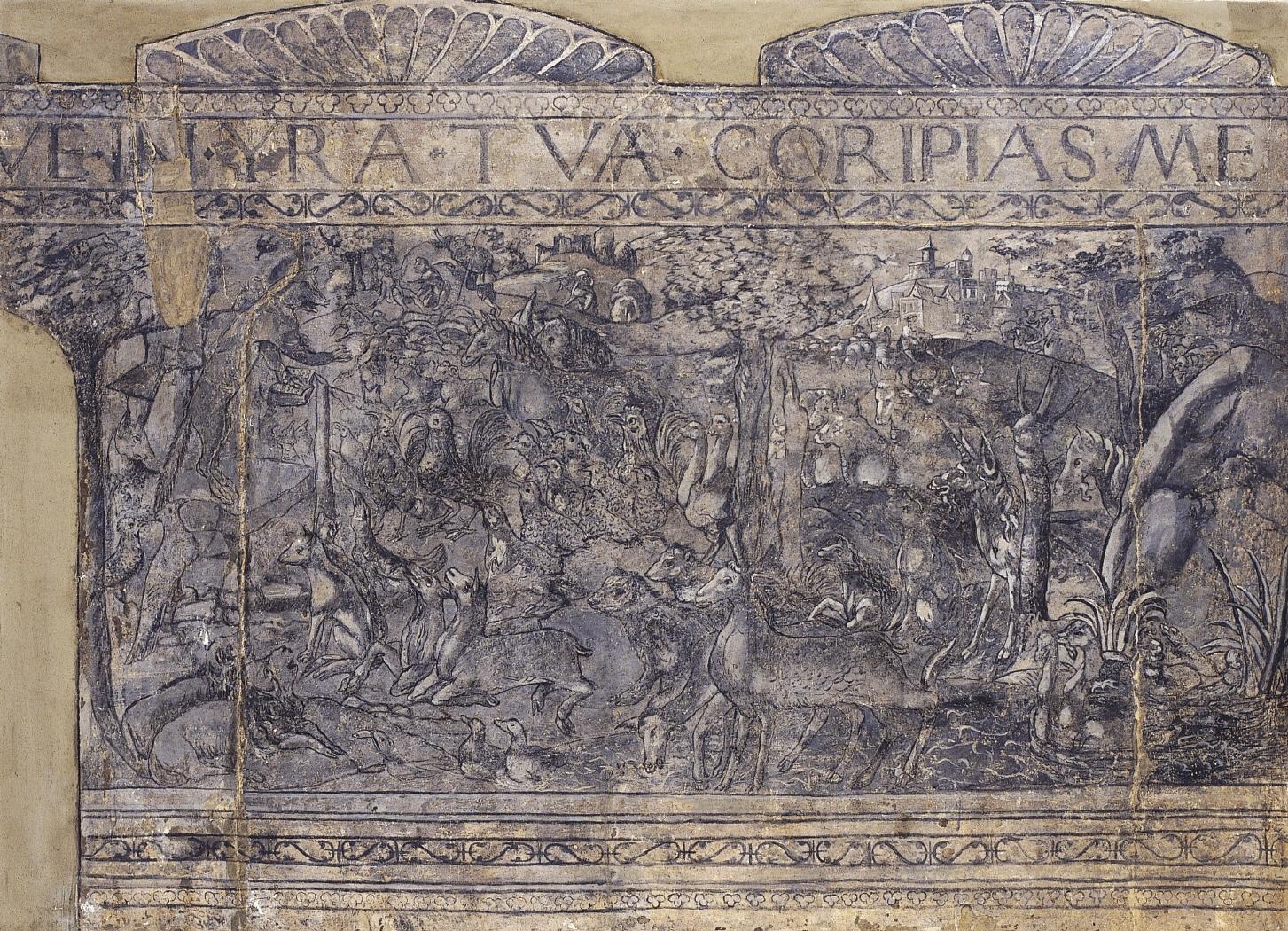

Parfois, sans être citée dans le texte, elle apparaît simplement dans la foule des animaux qui suivent celui qui, déjà, en est devenu le roi, le lion. Elle se moque aussi, comme tout le monde, de la guenon qui présente son nouveau-né à Jupiter comme le plus beau bébé du monde.

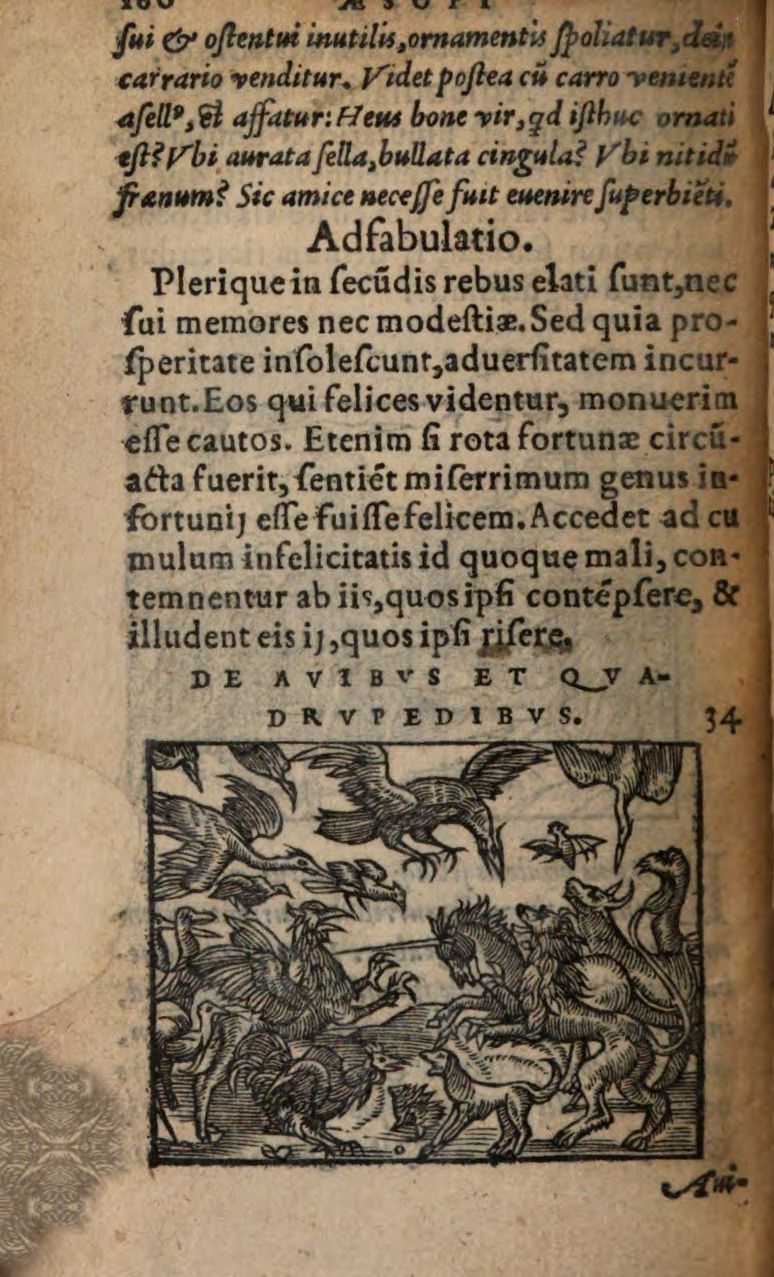

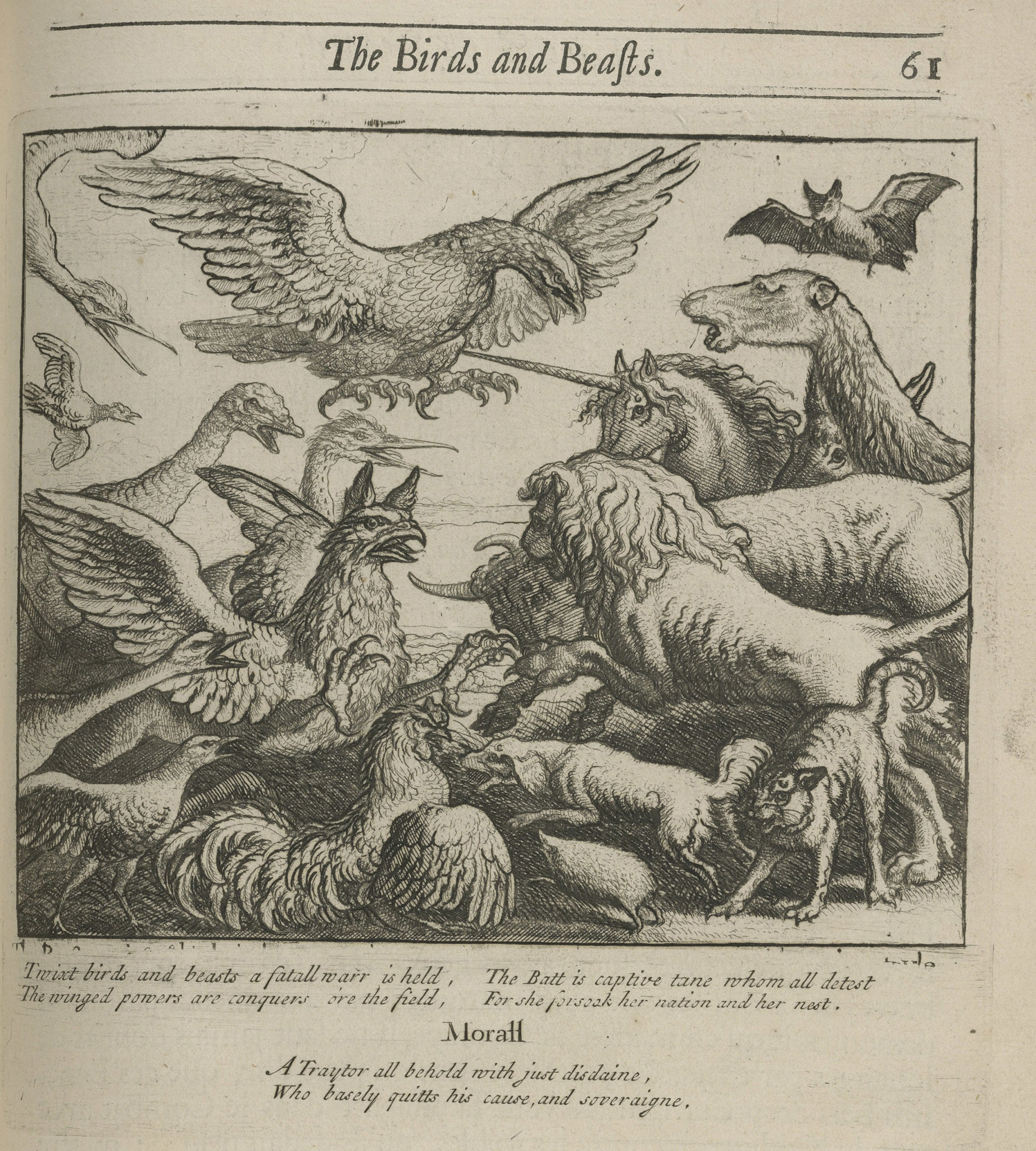

Elle prend part à la guerre entre les quadrupèdes et les oiseaux, comme la précédente une véritable fable d’Ésope présente dans de nombreux recueils. Le personnage principal en est la chauve-souris qui ne veut pas prendre parti et finit par être rejetée par tous. Il est bien sûr totalement anachronique d’y voir une allégorie de la bisexualité, mais c’est quand même tentant. Sur quelques gravures apparaît le griffon, qui semble s’être posé moins de questions identitaires et avoir rapidement choisi le camp des oiseaux.

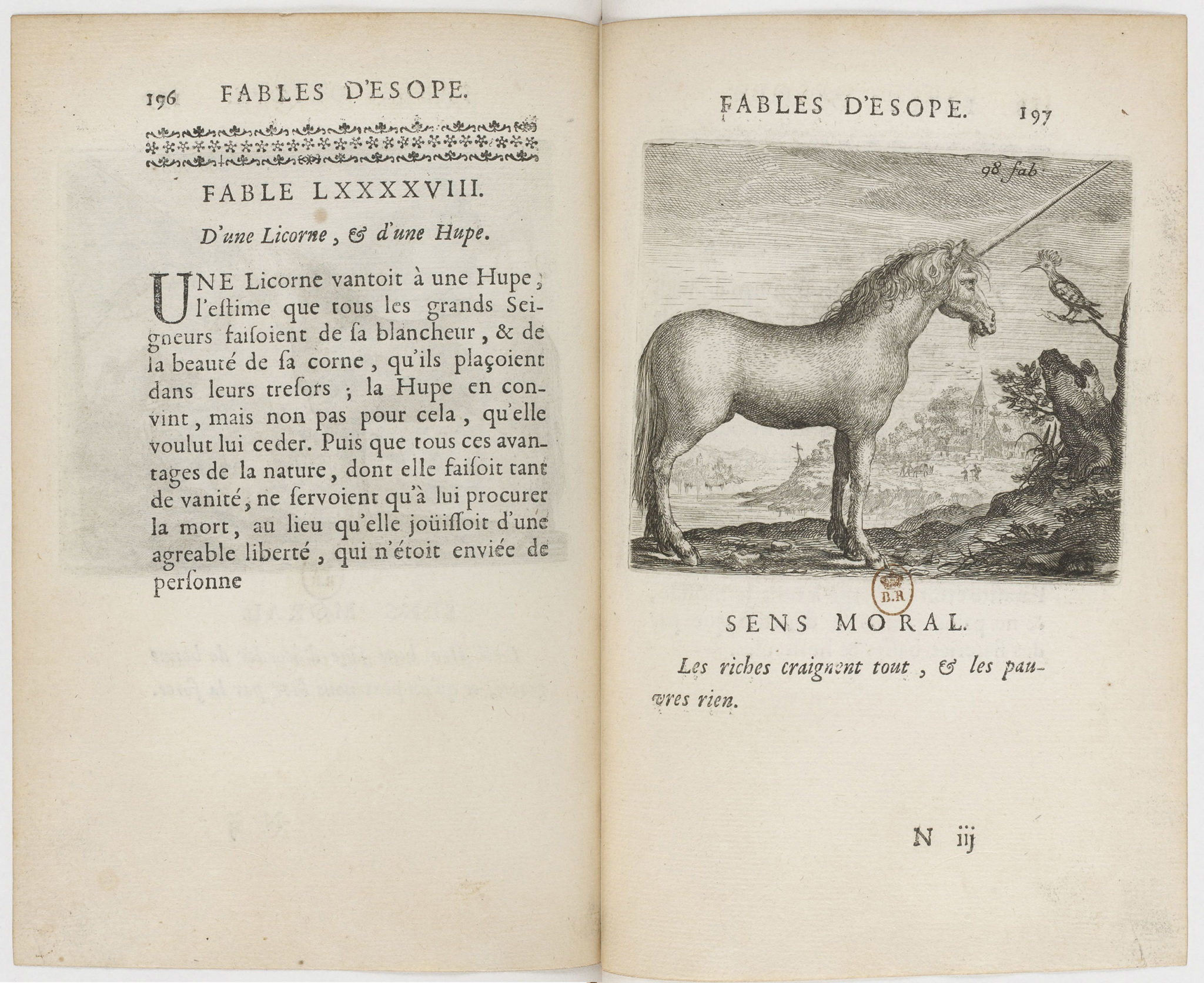

La licorne et la huppe, qui apparaît dans quelques recueils de vraies et fausses fables d’Esope à la fin du XVIIe siècle, est une fable moderne, contemporaine de celles de La Fontaine.

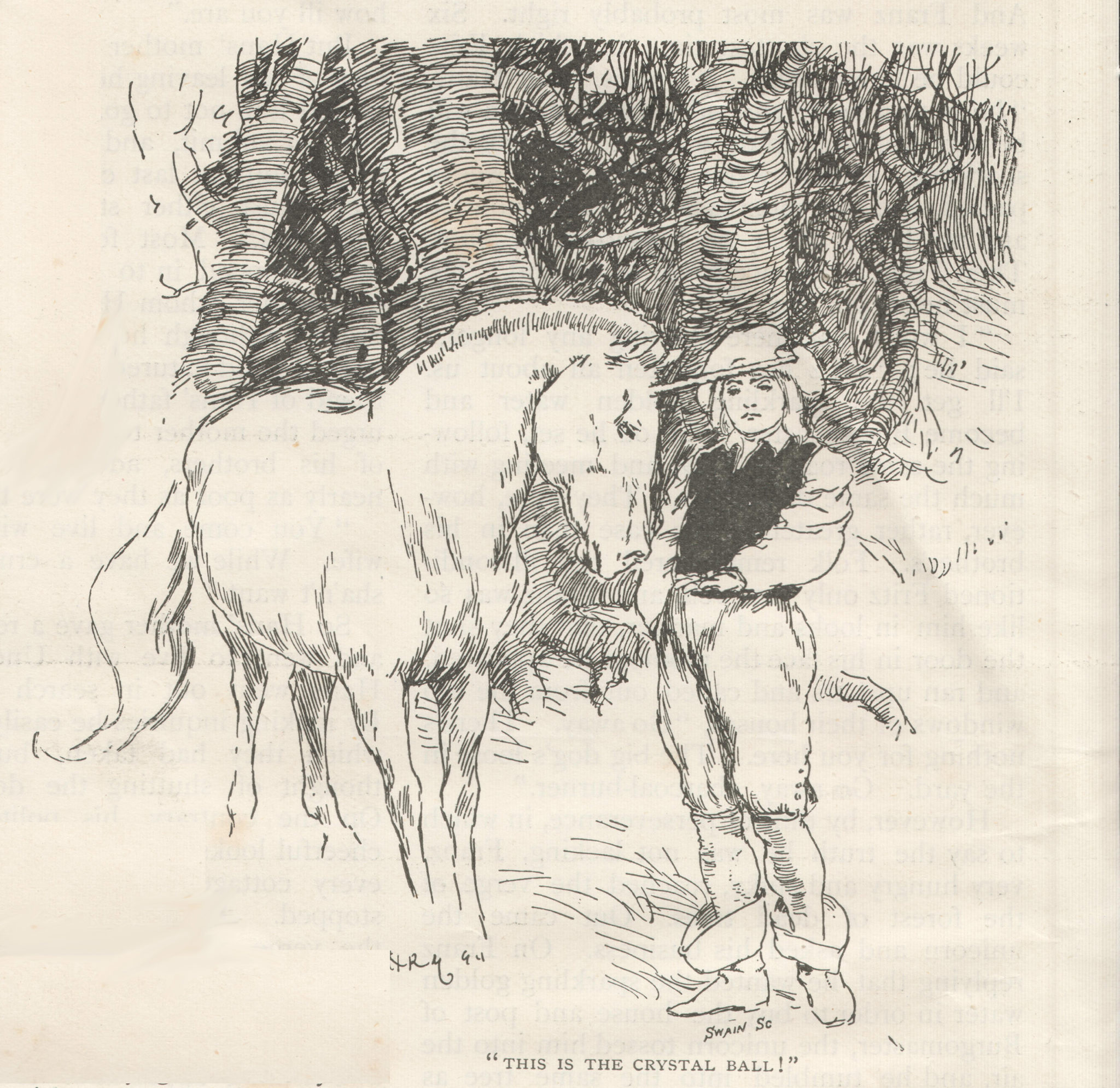

Au XIXe siècle, les légendes populaires reviennent à la mode. Suivant l’exemple des frères Grimm, des auteurs de toute l’Europe publient des recueils dans lesquels il n’est pas toujours possible de faire la part de la tradition orale, de l’embellissement et, parfois, de l’invention. Les fables prennent du volume et deviennent contes. La licorne plante sa corne dans un arbre dans Le Vaillant petit tailleur, elle ne parvient pas à monter dans l’Arche dans un conte juif[1], un ours dont la corne unique cache une escarboucle apparaît dans un conte islandais[2], un quadrupède à longues pattes et longue corne rode dans les lochs de l’île de Skye[3], mais il est difficile de dater des récits dont nous n’avons souvent pas de trace écrite avant l’époque romantique. Dans les années 1900, certains auteurs se font même une spécialité d’en créer de nouveaux, dont l’action se situe toujours dans le même Moyen Âge intemporel et légèrement féérique. Ces contes reconstruits, trop beaux, trop naïfs et trop gentils pour être vrais, ont pour la plupart été vite oubliés. Un exemple parmi des dizaines, dans le magazine anglais The Strand, le même qui publiait les aventures de Sherlock Holmes, parut en 1895 un conte de E.P. Larken intitulé la licorne. On y retrouve un topos classique des contes de fées, les trois frères (ou les trois sœurs) dont le benjamin, plus honnête et courageux, réussit là où ses brutaux ainés ont échoué. Laissé pour mort par ses frères Fritz et Franz, Hans, avec l’aide de la licorne, trouve la fontaine enchantée dont l’eau transforme ce qu’elle touche en or et, bien sûr, épouse la princesse.

[1] Gertrude Landa, Jewish Fairy Tales and Legends, 1919.

[2] Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, 1864.

[3] John Gregorson Campbell, Superstitions of the Highlands & Islands of Scotland, Glasgow, 1900, p.217.