À Londres en 1303, à Venise en 1459, on a volé des cornes de licorne.

1303, Londres

La toute première mention d’une corne de licorne dans des archives royales, en 1303, n’apparaît pas dans un inventaire mais dans la chronique de ce qui fut peut-être l’un des premiers cambriolages modernes, et certainement l’un des plus ambitieux. En avril 1303, profitant de l’absence du roi Edward, qui guerroyait en Écosse contre Mel Gibson William Wallace, des malfrats s’introduisirent dans la pièce située dans la crypte de l’abbaye de Westminster ou était entreposé le trésor royal, et emportèrent couronnes, épées de cérémonies, bijoux et joyaux de toutes sortes et, c’est une première, une corne de licorne. Si l’on en croit la chronique, le butin représentait l’équivalent d’une année de revenus du Royaume.

British Library, Cotton ms Nero DII, fol 193v.

Informé de ce que des colliers que l’on avait vu au cou de la reine commençaient à apparaître chez les prêteurs sur gages de Londres, voire dans quelques tavernes mal famées, le roi rentra rapidement dans sa capitale et ordonna une enquête, qui déboucha illico sur l’arrestation de la totalité des moines de l’abbaye. Il semblait en effet fort improbable que le larcin eut pu avoir lieu sans, au minimum, qu’ils eussent détourné le regard. Edward réalisa cependant assez vite que, en des temps troublés, il n’était peut-être guère judicieux de se fâcher avec l’Église. L’abbé et ses moines furent donc libérés, et la plus grande partie du trésor fort heureusement retrouvée.

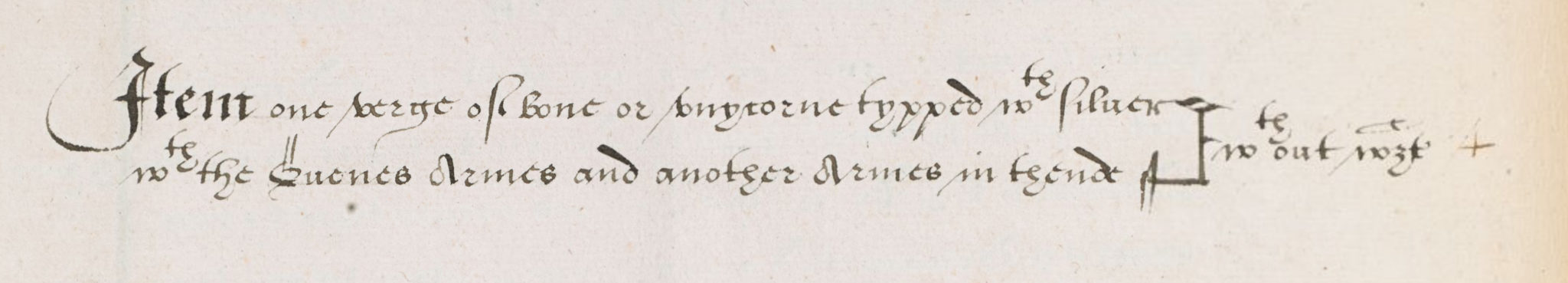

On arrêta une équipe de malfrats moins gênants, dirigés par un ancien marchand fâché avec le roi depuis une vieille et sombre histoire de commerce avec la Hollande, Richard de Pudlicott, qui avoua s’être introduit nuitamment dans la crypte à l’aide d’une échelle. La chronique royale, qui était encore écrite en français, nous dit que c’est « desouz le lit » de l’un de ses complices, le gardien du palais Willeme, personnage peu recommandable puisqu’il « viveit ovec une puteyne » que fut fort opportunément retrouvée la corne de licorne utilisée lors du sacre. Toute la fine équipe fut rapidement jugée et exécutée, et la légende veut même que la peau de Richard de Pudlicott ait été clouée sur la porte de la crypte pour décourager quiconque aurait été tenté de renouveler son exploit[1]. Rien dans cette chronique, la première à parler d’une corne de licorne dans un trésor royal, ne suggère que l’objet, qui n’est d’ailleurs cité qu’en passant parmi d’autres richesses, était déjà utilisé pour détecter ou neutraliser le poison, mais l’idée n’allait pas tarder à se répandre.

Wellcome collection, Londres.

Peut-être était-ce encore la même corne de licorne qui, trois siècles et demi plus tard, se trouvait à la Tour de Londres et disparut durant la Grande Rébellion et les années de guerre civile. Elle ne fut pas retrouvée mais, fort heureusement, le collège des médecins de Londres s’en procura une autre dont il fit solennellement don au roi Charles II[2]. En France aussi, les cornes de licorne avaient fâcheusement tendance à disparaître ou à changer de propriétaire, durant les périodes de troubles civils et religieux, nous en reparlerons.

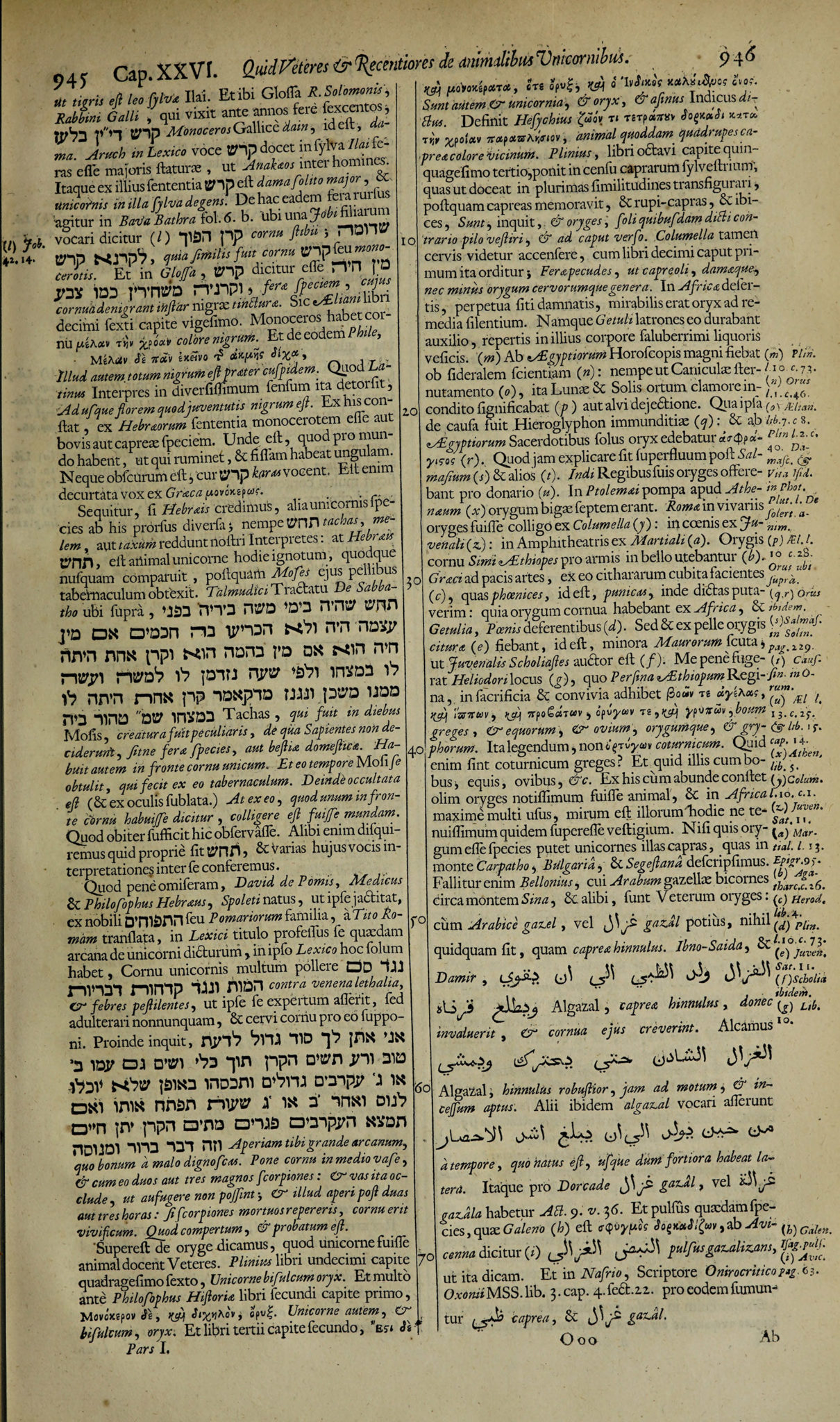

British Library, ms Stowe 556, fol 33.

1459, Venise

Un cambriolage similaire est rapporté dans les chroniques vénitiennes, notamment celles de Marin Sanudo, pour l’année 1459. Mark Twain, qui lisait mieux l’italien que moi, en a tiré ce passage de son amusant récit de voyage en Europe, Un Vagabond à l’étranger (A Tramp Abroad), publié en 1880 :

« Un Candien du nom de Stammato, qui faisait partie de la suite d’un prince de la maison d’Este, a été autorisé à voir les richesses de Saint-Marc. Son œil de pécheur a été ébloui et il s’est caché derrière un autel, animé de mauvaises intentions, mais un prêtre l’a découvert et l’a chassé. Après cela, il y est de nouveau entré – à l’aide de fausses clefs, cette fois-là. Il y allait nuit après nuit et, sans ménager sa peine, en surmontant toutes les difficultés qu’il a pu rencontrer, il a réussi, à force de patience, à retirer une grande brique d’un panneau de marbre qui servait de mur à la partie basse du trésor. Il a disposé ce bloc de façon à pouvoir l’enlever et le remettre à volonté. Ensuite, pendant des semaines, il se rendait, chaque nuit à minuit, dans sa splendide mine, qu’il a pu inspecter en toute sécurité, en exultant devant les merveilles dont elle regorgeait et regagnait toujours en catimini ses obscurs appartements avant l’aube, avec sous sa cape une rançon digne d’un duc. Il n’avait pas besoin de piller au petit hasard avant de s’enfuir en courant: rien ne pressait. Il pouvait procéder à des choix mûrement réfléchis. Il avait tout le loisir de consulter ses goûts esthétiques. On comprend à quel point il était à l’abri d’être interrompu ou dérangé quand on sait que l’histoire raconte qu’il a même emporté une corne de licorne qui ne passait pas par l’orifice qu’il avait aménagé et qu’il a dû la scier en deux – une tâche qui lui a coûté plusieurs heures d’un travail laborieux. Il a continué d’amonceler ses trésors chez lui jusqu’à ce que son activité perde le charme de la nouveauté et devienne monotone. Il y a mis fin, satisfait. Et il avait de quoi l’être: sa collection, selon le cours actuel, représenterait près de cinquante millions de dollars !

Il aurait pu rentrer chez lui en étant de loin le citoyen le plus riche de son pays et il aurait pu se passer de nombreuses années avant que l’on s’aperçoive du larcin. Mais il était humain: il ne pouvait pas savourer son plaisir en solitaire et il lui fallait quelqu’un à qui en parler. Il a donc exigé qu’un noble de Candie, appelé Crioni, prête un serment solennel et il l’a conduit dans ses appartements. Ce dernier en a pratiquement eu le souffle coupé quand Stammato lui a montré son trésor qui brillait de mille feux. En voyant le visage de son ami, celui-ci a eu des soupçons et s’apprêtait à lui planter un stiletto dans le corps quand Crioni a réussi à sauver sa peau en expliquant que ce qu’il avait cru lire en lui n’était que l’expression d’un heureux étonnement à son comble. Stammato a fait présent à Crioni de l’un des principaux joyaux de l’État – une énorme escarboucle qui, par la suite, figurerait dans la calotte ducale officielle – et les deux hommes se sont séparés. Crioni s’est aussitôt rendu au palais pour dénoncer le criminel, en montrant l’escarboucle comme preuve. Stammato a été arrêté, jugé et condamné avec la rapidité vénitienne d’antan. On l’a pendu entre les deux grandes colonnes de la Piazza. »

Scier une corne de licorne, quelle dommage !

Au fait, un Candien est bien sûr un homme originaire de Candia, ou Candie, qui était alors le nom italien d’Heraklion, aujourd’hui en Crète. Toutes les éditions récentes, en anglais comme en français, du texte de Mark Twain en ont fait…. un Canadien, que l’on aurait eu bien du mal à trouver à Venise un demi-siècle avant que Christophe Colomb ne partît pour les Indes. Il est vrai que Mark Twain ne donne pas la date de l’épisode.

Ignorant où se trouvent aujourd’hui les deux cornes de licorne de la basilique Saint Marc, car il y en avait deux, je vous met ici la photo d’une crosse d’évêque en ivoire de narval que l’on peut admirer au musée Correr, et sur laquelle est sculpté l’arbre de Jessé, c’est à dire la généalogie du Christ.

Wikimedia Commons

[1] The Antient kalendars and inventories of the treasury of His Majesty’s Exchequer, together with other documents illustrating the history of that repository, 1836, p.286 – ou, pour une version romancée, Paul Doherty, The Great Crown Jewels Robbery of 1303.

[2] Thomas Fuller, The Histories of the Worthies of England, 1662