Astrologie, alchimie, religion, complots… La licorne se prête particulièrement bien aux délires interprétatifs, dont voici quelques exemples amusants.

Tout au long de cette histoire de la licorne, nous avons croisé des thèmes religieux, essentiellement chrétiens, et pas mal de délires hermétiques, alchimiques et autres. Les religions et l’ésotérisme dans la pensée traditionnelle, les théories du complot dans la société contemporaine, ont pour socle la même faiblesse de l’esprit humain, la peur de l’absurde, l’intuition un peu idiote, infiniment triste et désespérément rassurante, que tout doit avoir du sens.

La licorne se prête assez bien aux interprétations et surinterprétations symboliques et allégoriques. Chaste et obscène, soumise et violente, chevreau et rhinocéros, imaginaire mais plausible, elle est plus ambigüe que le dragon ou le griffon, et l’ambiguïté se charge assez facilement de mystère. Sa blancheur immaculée, même si les textes n’en disent rien, et l’unicité singulière de sa longue corne encouragent les lectures symboliques – tous les nombres peuvent être des images, mais 1 est quand même de loin le plus symbolique de tout et de n’importe quoi. Bref, on a écrit quelques bêtises sur les griffons, beaucoup sur les dragons, mais on a vraiment écrit n’importe quoi sur la licorne, et cela a commencé très tôt.

La surinterprétation commence dès le Physiologus. Le bestiaire tire en effet du récit de la chasse à la licorne, sans doute d’origine pré-chrétienne, une allégorie religieuse si peu convaincante qu’elle a dû sans cesse être modifiée et bricolée, passant de l’Incarnation à la Passion puis à l’Annonciation, avant que, par le décret tridentin sur les images de 1563, l’Église ne s’efforce de mettre un terme à ces conneries.

Aujourd’hui, ce sont moins les récits légendaires, finalement assez peu nombreux et souvent oubliés, que les représentations graphiques qui sont prétextes à interprétations excessives, voire délirantes. Je m’en méfie, mais je suis sans doute moi-même tombé ici et là dans ce piège.

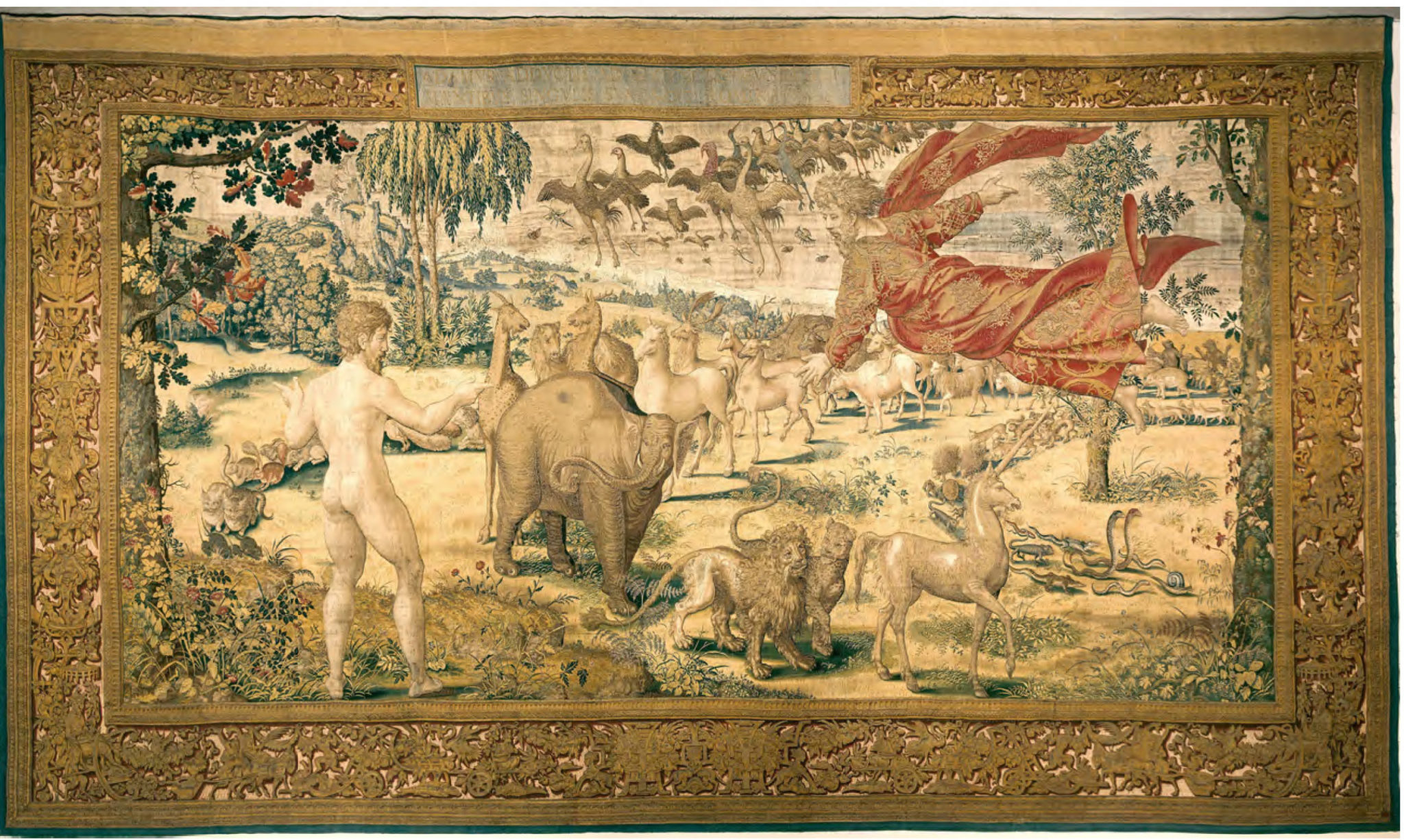

Plusieurs chapitres du livre traitent des licornes du jardin d’Eden, puis de l’Arche de Noé. Dans certains cas, comme cette tapisserie montrant Adam nommant les animaux, l’interprétation symbolique, ici la licorne figurant le Christ en second Adam, ne fait guère de doute. Dans d’autres, je me suis peut-être un peu avancé, et il est toujours possible que la licorne ne soit là qu’un peu par hasard, un animal parmi d’autres puisqu’ils devaient tous être là. Le travail des historiens est de trouver des explications, et ils oublient trop souvent les plus simples d’entre elles, la contingence et le hasard.

Au musée des Beaux-Arts de Montréal se trouve un tableau de Jan Swart van Groningen, Le Christ dans un paysage, une peinture du XVIe siècle hésitant entre maniérisme italien et sobriété luthérienne. Je m’apprêtais à le citer dans mon chapitre sur la solitude christique de la licorne lorsque j’ai découvert qu’il n’abritait pas, comme on l’a longtemps cru, une licorne mais deux, toutes deux discrètes et solitaires dans des coins opposés du tableau. Quelques jours plus tard, je recevais un email de la sympathique équipe du musée avec, en pièce jointe, le rapport de recherche fait en 1996, lors de l’acquisition du tableau. J’appris ainsi que les spécialistes étaient loin d’être d’accord sur l’identité du personnage central, le Christ, Jean-Baptiste ou l’apôtre Philippe. Si une seule licorne peut être un attribut christique, ou, si l’on a affaire à Philippe ou jean-Baptiste, une représentation du Christ qui se balade dans les environs, deux ne font guère de sens, et l’artiste a peut-être simplement peint la faune de Palestine, où chacun savait que gambadaient librement les licornes. D’autres animaux du tableau, notamment le très visible escargot au premier plan, symbole habituel de la résurrection et principal argument en faveur de l’hypothèse du Christ, ne sont pourtant pas là par hasard…. Bref, à partir de quelle taille un détail doit-il avoir du sens ?

Musée de Cluny.

Décrivant dans mon livre les deux cycles de tapisseries de La Dame à la licorne et de La Chasse à la licorne, j’ai fait allusion aux interprétations délirantes qui ont pu en être faites, lisant dans les premières la recette de la pierre philosophale, de l’éveil tantrique, de la perfection cathare ou de la fission atomique (on a échappé à la raclette), et dans les secondes un nombre impressionnant d’allégories chrétiennes, templières, alchimiques, zodiacales, cabbalistes ou tout cela à la fois. Les artistes de la fin du Moyen Âge avaient certes plus que ceux d’aujourd’hui tendance à mettre du sens partout ; l’interprétation est donc légitime, mais pas n’importe quelle interprétation. Il y a peut-être des symboles cachés dans la Dame à la licorne, il y a clairement une bonne dose d’allégorie chrétienne dans la Chasse à la licorne, mais point trop n’en faut.

New York, Musée des Cloisters.

Prenons pour exemple l’une des tapisseries de la Chasse, celle où les veneurs surprennent la licorne trempant sa corne dans l’eau qui s’écoule d’une fontaine pour que les animaux puissent boire. C’est sur un site web un peu cinglé que j’ai d’abord lu que la deuxième tenture des Cloisters, où la licorne est surprise par les chasseurs au moment où elle trempe sa corne dans l’eau qui s’écoule de la fontaine, était une représentation de la Sainte Cène. C’est assez logique, les tapisseries suivantes illustrant la Passion, et une rapide comparaison avec d’autres images du dernier repas datant de la même période, dont bien sûr le célèbre tableau de Léonard de Vinci, suffit à montrer la vraisemblance de cette lecture, que j’ai retrouvée depuis dans des études plus académiques. On peut même identifier certains des douze apôtres, notamment Judas, le premier à gauche.

Le rédacteur du site explique cependant un peu plus loin que la même tenture est aussi une allégorie de la création du monde, ce qui est déjà moins évident. En continuant la lecture, on apprend, savants schémas à l’appui, que la licorne à la fontaine est AUSSI une représentation de la construction de l’Arche de Noé, de la vie de Moïse, des noces de Cana, de la couronne d’Épines, du siège de Troie, du culte de Cernunnos, de celui de Mithra, du baptême de Clovis, de la vie de Saint Denis, de celle de Jeanne d’Arc, de l’arbre des Sephiroth, du sceau (bien sûr alchimique) de Salomon et, last but not least… de celui des États-Unis d’Amérique. Je vous épargne les autres tentures de la série ; on est dans le grand n’importe quoi, que confirme l’abondance de références aux spécialistes du genre, Carl-Gustav Jung bien sûr, mais aussi Mircea Eliade, René Guénon, Julius Evola ou Gilbert Durand. Bref, comme disait Jean Cocteau, lui aussi amateur de licornes, « jusqu’où peut-on aller trop loin ? » – j’ai choisi de m’arrêter à la Cène. J’ai peut-être été un peu trop prudent, mais certainement pas beaucoup.

Et je vis une tour s’élever, au haut de laquelle était un jardin. Au milieu de ce jardin était un puits. Et brusquement apparaissait une licorne poursuivie par trois chiens que tenait en laisse un archange, un olifant à la main. Mais comme la licorne allait blottir sa tête sur les genoux de la jeune femme, elle s’effondrait blessée, déjà mourante, tandis que les trois chiens se couchaient à côté d ‘ elle en signe de tristesse et que l ‘archange tombait à genoux . A ce moment, la tour s ‘ouvrait en deux et en son sein s’élevait un brasier sur lequel la licorne semblait semblait brûler et rapidement se consumer. Mais à l’instant qu’elle disparaissait, naissait à sa place un grand oiseau qui, déployant ses ailes, faisait entendre un cri de victoire, si bien que sortant de terre des êtres humains paraissaient ressusciter d’entre les morts et venir se recueillir autour de l’oiseau qui, étendant ses ailes, les recouvrait.

— Frédérick Tristan, L’homme sans nom, 1980

Et pourtant… Je pensais que Carl-Gustav Jung, dans Psychologie et Alchimie, était le premier à avoir proposé de la scène de la chasse mystique à la licorne une interprétation alchimique. Je m’apprêtais à écrire ici un passage un peu moqueur sur une lecture qui, comme tout ce qu’a écrit Jung sur la licorne et sans doute sur d’autres sujets, ne me semblait pas fondée sur grand-chose, lorsque je suis tombé, un peu par hasard, sur un manuscrit nouvellement numérisé de la bibliothèque Beinecke de l’université de Yale. Ce traité alchimique et rosicrucien du XVIIIe siècle est fait de bric et de broc, à partir de collages de manuscrits antérieurs. Sur l’une des dernières pages se trouve une chasse mystique peinte à une époque où le thème était un peu passé de mode. Des symboles alchimiques évidents, le soleil et la lune, les deux roses rouge et noire, le temple de Salomon, y côtoient les attributs mariaux, ajoutant encore à la confusion allégorique habituelle. Les trois chiens de l’ange Gabriel sontaux couleurs des étapes du grand-œuvre, rouge, blanc et noir. La capture de la licorne représente ici, sans le moindre doute, à la fois l’Annonciation et la transmutation alchimique, même si cette dernière était plus souvent associée à la Nativité ou à la Crucifixion – les alchimistes n’avaient peur de rien. Cette chasse mystique est donc bien alchimique, quelques autres le sont peut-être, mais, non, elles ne le sont pas toutes, loin de là. Un rapide coup d’œil à une centaine de peintures et tapisseries allemandes révèle en effet que les chiens sont plus souvent quatre, portant alors le nom des quatre vertus cardinales, et que lorsqu’ils sont trois, nommés comme ici d’après les trois vertus théologales, foi, espérance et charité, leurs couleurs ne sont généralement pas celles du grand-œuvre.

Au musée du Louvre se trouve un dessin de Léonard de Vinci, le plus souvent appelé l’Allégorie au miroir solaire. Des animaux, parmi lesquels un dragon et une licorne, combattent tandis qu’un homme assis renvoie sur eux la lumière du soleil à l’aide d’un bouclier-miroir. Tout le monde est bien d’accord pour y voir une allégorie, d’où le nom donné à ce dessin, mais on ne sait pas bien de quoi. Le site du Musée du Louvre suggère prudemment la lutte du bien et du mal, ce qui n’engage pas à grand chose. D’autres ont proposé la transmutation alchimique, encore elle, ou même, plus original, la sodomie.

Abramelin – Cabala mystica Aegyptiorum et Patriarcharum, das ist das Buch der wahren alten und göttlichen Magia geschrieben von Abraham den Sohn Simonis an seinen jüngern Sohn Lamech, circa 1750.

Bibliothèque universitaire de Leipzig, cod mag 15, fol 452

La licorne n’avait pas, dans la littérature hermétique, l’importance du lion ou du pélican, et les véritables images de licornes alchimiques sont rares. Les ouvrages ésotériques contemporains sur la licorne, nombreux et souvent médiocres, ont donc fréquemment complété un corpus un peu léger par des images qui n’ont, en fait, rien de mystérieux. En voici quelques exemples.

Cette miniature médiévale est présentée à tort comme alchimique. Elle provient d’un recueil de chants royaux en l’honneur de la Vierge, et la signification, assez triviale, de la licorne et des trois autres animaux est explicitée dans le texte – la licorne est la justice (une association inhabituelle), le serpent la prudence, le bœuf la tempérance et le lion la force. On remarque aussi que l’illustrateur s’est trouvé face à un problème que les auteurs de jeux de société connaissent bien, la quadrature de l’hexagone.

Six créatures imaginaires, basilisc, phénix, dragon, oiseau roc, licorne et agneau de Tartarie sont représentées ici sur l’une des pages d’un livre d’images mythologiques pour enfants publié à Berlin vers 1800. Cette page, à l’allure il est vrai un peu mystérieuse, est pourtant présentée dans de nombreux livres récents sur la licorne comme une planche alchimique.

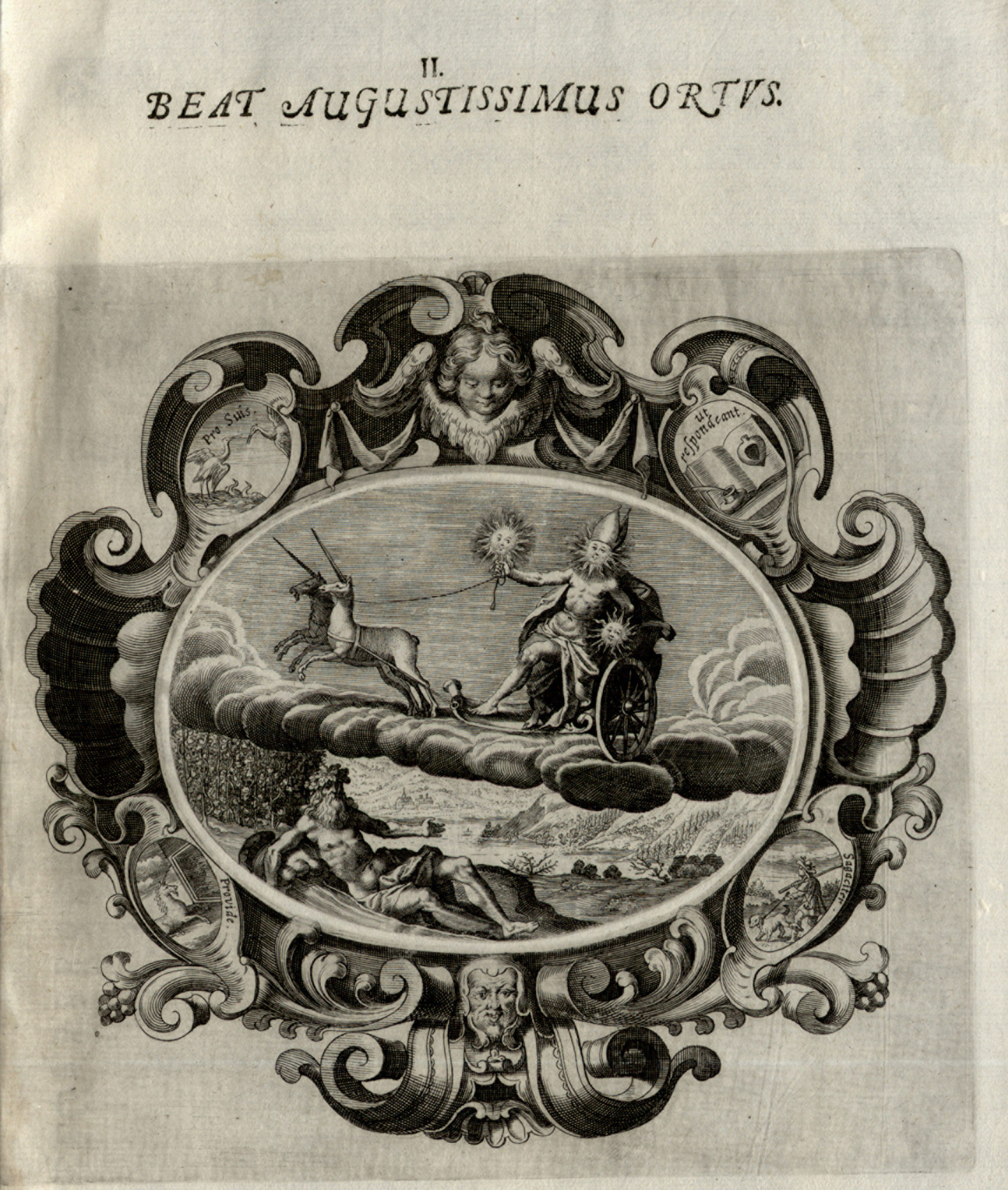

Terminons avec ces quatre emblèmes bizarres, qui proviennent des Corona Gratulatoria et du Suffragium Deorum de Paris Gille, publiés à Salzburg dans les années 1660. Il semble bien que cela ne soit ni alchimique ni franc-maçon, ni illuminé de Bavière même si on n’était pas très loin, juste bizarre. Les nombreux livrets de Paris Gille, que je suis loin d’avoir tous feuilleté, sont des recueils de poèmes courtisans et tarabiscotés en l’honneur de dignitaires ecclésiastiques, dont les dédicataires se sont peut-être demandé si c’était de l’art, du lard ou du cochon.

« Le travail des historiens est de trouver des explications, et ils oublient trop souvent les plus simples d’entre elles, la contingence et le hasard. » Vous oubliez l’inconscient, entre autres.

Daniel Arasse, Georges Didi-Huberman, Louis Marin, Hubert Damisch, Gilbert Durand, Pascal Quignard et bien d’autres, ont écrit des pages pénétrantes là-dessus.

Quant à Carl Gustav Jung, expliquez-moi la présence de cet homme qui chemine le long de la rivière, avec deux chiens, devant nous, en deçà de la chasse, et qui finit par rejoindre le couple royal, près de la licorne, dans La Chasse des Cloisters. Et quelle forme y dessinent le bras gauche et la manche de la reine avec le cou et la patte avant gauche de la licorne ?

« Bref, à partir de quelle taille un détail doit-il avoir du sens ? ». Il y a des détails qui crèvent les yeux mais on préfère, attitude paresseuse s’il en est, écrire à propos du lion et de la licorne de La Dame de Cluny ce qui suit :

« la licorne [de L’Ouïe], moins bien dessinée que sur la pièce précédente » (Francis Salet et Pierre Verlet, La Dame à la Licorne, Braun, 1960) ; « dans la tenture de Cluny, le lion, et, surtout, la licorne sont dessinés avec des courbes somptueuses. À l’exception de la pièce du Toucher où règne un dessin lourd et malhabile jusque dans le visage de la Dame, faiblesse qui dénonce l’intervention d’un collaborateur. » (Charles Sterling, La Peinture médiévale à Paris, 1300-1500, Bibliothèque des Arts, t. 2, 1990) » ; « seul l’avant-train de la licorne [de L’Ouïe] est visible, quelque peu disproportionné et maladroitement dessiné d’ailleurs », « l’avant-train de la licorne est peu élégant et disproportionné », « dessin inégal » pour le lion du faux Toucher et pour résumer : « En dépit du soin apporté par le cartonnier à son travail, il n’a pu éviter quelques maladresses » (Élisabeth Taburet-Delahaye, La Dame à la licorne, Rmn, 2018). Du n’importe quoi !

Pourquoi cette cécité inconsciente, quand il s’agit de voir certains éléments, comme cette forme verticale distendue dans le triangle sommital de la tente de Cluny, que personne encore n’a signalée et étudiée ? Crève-t-elle trop les yeux ? Comme si voir était toujours occulter certains détails. Ce refoulement qui éclipse ce qui “crève les yeux”, ce qui échappe à la vue tout en y étant soumis, que Walter Benjamin nomme « l’inconscient optique » (das optisch Unbewusstsein), puisque le regard est structuré par l’inconscient. Comme un aveuglement obligé, loin du plaisir que se donnait l’artiste en dessinant les tapisseries. Obligé, mais par quoi ? Pour sauver quoi ?

Tous ces détails, comme symptômes d’une résistance de personnes qui n’ont pas envie de voir parce qu’elles ne veulent pas voir ou qu’elles ne voient que trop mais qui mettraient à bas leur interprétation ; on n’en parle pas quand on ne sait pas expliquer ce qui pourtant intrigue ou devrait intriguer ? Où est-ce encore une farce d’un apprenti à l’insu de l’artiste et de son commanditaire ? « On n’y voit rien » aurait pu noter Daniel Arasse (On n’y voit rien. Descriptions, Denoël, 2000). « Regarder, regarder, regarder » conseille-t-il.

À méditer cet extrait d’un article de Danielle Oteri, ancienne guide aux Cloisters de New York :

To see the third scene, I took visitors on a slow walk across the gallery, a strategic pause before the violence started. I jabbed my pointer finger at the hunter about to stab the unicorn in the rear end, then to the almond-shaped gash the unicorn tore with his horn into the side of the dog. I pointed to the rose forming from the dog’s bloody wound, a detail I had never even noticed until an eighth-grade boy asked me about it. Stunned that I hadn’t seen the rose before, I asked my boss, a twenty-five-year veteran of the museum, if she had. She hadn’t, but told me it wasn’t worth considering as it had never been mentioned in any of the official scholarship on the Tapestries.

https://www.theparisreview.org/blog/2020/11/18/the-secret-of-the-unicorn-tapestries/

https://ronhogan.substack.com/p/the-story-only-you-can-see-so-far

Les analyses lucides et documentées d’André Arnaud (pour La Dame) et d’Howard Comeau (pour La Chasse) valent à mes yeux tout autant que toutes les « études plus académiques ». Leurs yeux ont su se dessiller.

Cordialement vôtre.

Le rédacteur « du site web un peu cinglé » qui ne vous en veut pas. À chacune et à chacun ses cécités, « mais point trop n’en faut ».